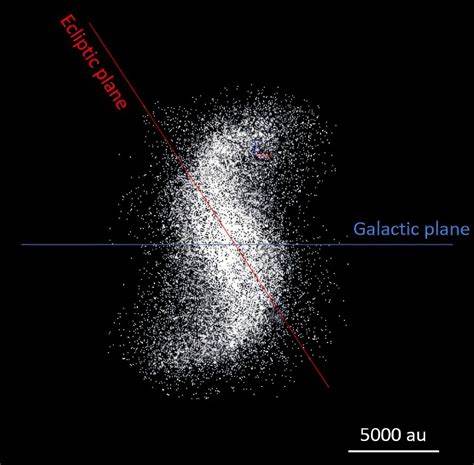

Die Oort-Wolke stellt eine der rätselhaftesten Regionen im Sonnensystem dar. Sie umfasst eine riesige Ansammlung von eisigen Körpern, die sich weit jenseits der Umlaufbahnen der Planeten befinden und als Quelle für viele Kometen gelten. Während die konventionelle Vorstellung der Oort-Wolke lange Zeit eine eher gleichmäßige, sphärische oder toroidale Struktur war, haben neueste Forschungen auf eine überraschend komplexere Dynamik hingewiesen. Insbesondere die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oort-Wolke verändert unser Verständnis dieser entlegenen Zone fundamental. Diese Entwicklung wirft nicht nur Fragen zur Entstehung und Evolution des Sonnensystems auf, sondern bietet auch neue Anknüpfungspunkte für die Erforschung der Interaktion zwischen galaktischen Kräften und der solaren Schwerkraft.

Die innere Oort-Wolke liegt im Bereich zwischen den äußeren Rändern des Kuiper-Gürtels und dem weiter entfernten äußeren Teil der Oort-Wolke. Diese Zone ist besonders schwer zu erforschen, da die dort befindlichen Objekte oft zu klein und zu dunkel sind, um mit regulären Teleskopen beobachtet zu werden. Dennoch liefern dynamische Modelle und Studien von Kometenbahnen wichtige Hinweise auf die Struktur und Zusammensetzung dieser Region. Neueste Simulationen, gestützt durch astronomische Beobachtungen, deuten darauf hin, dass sich innerhalb der inneren Oort-Wolke eine Spiralstruktur gebildet hat, die durch gravitative Wechselwirkungen entstanden ist. Dieses spiralförmige Muster könnte Ausdruck der Einflüsse galaktischer Gezeitenkräfte, naher Sternvorbeiflüge und interner dynamischer Prozesse sein.

Die Ursachen für die Ausbildung einer solchen Spiralstruktur sind vielschichtig. Der Einfluss der Milchstraße ist dabei von entscheidender Bedeutung. Unsere Sonne bewegt sich mit ihrer Planetenfamilie durch das galaktische Zentrum, während sie von der Anziehungskraft unzähliger Sterne und des galaktischen Halos beeinflusst wird. Diese äußeren Kräfte wirken als Gezeitenkräfte, welche die Form und Verteilung der Objekte in der Oort-Wolke langfristig verändern. Besonders in der inneren Oort-Wolke scheint diese Wechselwirkung zu einer regelmäßigen Anordnung der Objekte zu führen – die Spiralstruktur könnte somit eine direkte Folge dieser galaktischen Gezeitenwirkung sein.

Der gravitative Effekt naher Sternvorbeiflüge ist ein weiterer entscheidender Faktor. Während Jahrmillionen ziehen Nachbarsterne an unserem Sonnensystem vorbei, wobei ihr Gravitationsfeld die Umlaufbahnen von Objekten in der Oort-Wolke stören kann. Solche Störungen können zusammengenommen eine spiralförmige Verteilung begünstigen, indem sie einzelne Körper entlang bestimmter Bahnen verschieben und Elemente einer Rotationsbewegung induzieren. Computermodelle unterstützen diese Theorie, indem sie zeigen, wie nahe Vorbeiflüge in Kombination mit der galaktischen Rotation Spiralströme in einer zuvor eher gleichmäßig verteilten Partikelsammlung generieren. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch die Dynamik innerhalb der Oort-Wolke selbst.

Objekte innerhalb dieser Region interagieren nicht ausschließlich passiv mit äußeren Einflüssen. Stattdessen kann es durch gegenseitige gravitative Anziehung, Zusammenstöße und die Rückwirkungen auf die Sonnenanziehung zu einer schrittweisen Selbstorganisation kommen. Die Spiralstruktur in der inneren Oort-Wolke könnte daher auch Ausdruck dieser inneren evolutionären Prozesse sein, die über Jahrmilliarden eine räumlich geordnete Formation erzeugt haben. Diese Vorstellung erweitert das bisherige Bild der Oort-Wolke von einer simplen, diffusen Wolke zu einer dynamisch komplexen und strukturell differenzierten Region. Die Bedeutung der Entdeckung einer Spiralstruktur reicht weit über rein theoretische Aspekte hinaus.

Sie hat direkte Auswirkungen auf unser Wissen über die Quellen von Langperiodenkometen, deren Bahnen auf Störungen in der Oort-Wolke zurückgehen. Spiralstrukturen könnten Einfluss darauf haben, wie Kometen aus der inneren Oort-Wolke in Richtung Planetensystem beschleunigt werden. Dies wiederum beeinflusst unsere Einschätzung des Einschlagrisikos für Erde und andere Planeten sowie das Verständnis darüber, wie Wasser und organische Verbindungen in der Frühzeit des Sonnensystems verteilt wurden. Darüber hinaus könnte die Spiralstruktur Hinweise bieten, wie sich das Sonnensystem in Bezug auf seine galaktische Umgebung entwickelt hat. Sie dient als Zeitkapsel für vergangene Interaktionen mit nahen Sternen und interstellaren Wolken.

Ihre Analyse trägt somit zur Rekonstruktion der Geschichte unserer Sonnenumgebung bei – einem wichtigen Schritt, um die Lebensbedingungen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Leben auf der Erde und möglicherweise auch anderswo besser zu verstehen. Die technische Herausforderung, diese Spiralstruktur direkt zu beobachten, bleibt enorm. Künftige Teleskope mit höherer Empfindlichkeit und Auflösung, kombiniert mit fortschrittlichen Infrarot- und Radiowellen-Technologien, könnten es ermöglichen, einzelne Eisobjekte und ihre Anordnung in der inneren Oort-Wolke zu kartieren. Raumfahrtmissionen, die weit hinaus in das äußere Sonnensystem geschickt werden, könnten zusätzliche Daten liefern, die die Theorien über Spiralstrukturen empirisch untermauern. Ein interdisziplinärer Ansatz ist dabei essenziell.