Die Welt der Spieleentwicklung und interaktiven Medien wird zunehmend von Plattformen wie Unity geprägt. Die vielseitige und benutzerfreundliche Spielengine ermöglicht es Entwicklern aus aller Welt, beeindruckende Anwendungen und Spiele zu entwickeln. Mit der steigenden Popularität solcher Entwicklungsumgebungen wächst auch der Bedarf an leistungsfähigen Multimedia-Komponenten, die in die Projekte integriert werden können. Eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Multimedia-Lösungen ist der VLC-Player, ein Open-Source-Projekt mit einer großen Community und umfangreichen Funktionen. Doch die jüngsten Ereignisse rund um die Entfernung von VLC aus dem Unity Store werfen Fragen nach der Fairness und Transparenz der Plattformregeln auf und zeigen einen besorgniserregenden Doppelstandard im Umgang mit Open-Source-Software auf.

VLC für Unity war eine praktische Brücke zwischen dem Unity-Ökosystem und der mächtigen Multimedia-Engine von VLC. Seit Dezember 2019 wurde dieser Layer als Asset im Unity Store angeboten und ermöglichte es Entwicklern, auf einfache Weise hochwertige Multimedia-Fähigkeiten in ihren Unity-Projekten zu implementieren – unabhängig von der Zielplattform. Die Kombination aus Unitys Mono-Umgebung und der portablen VLC-Engine eröffnete vielfältige Möglichkeiten, besonders für Entwickler, die plattformübergreifende Anwendungen mit anspruchsvollen Multimedia-Anforderungen erstellen wollten. Die Initiale Resonanz war positiv, die Integration wurde von einer stetig wachsenden Nutzerschaft heruntergeladen und eingesetzt, hauptsächlich auch aufgrund der Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit des VLC-Kerns. Die Distribution erfolgte über drei spezifische Plattform-Targets: Windows, Universal Windows Platform (UWP) und Android.

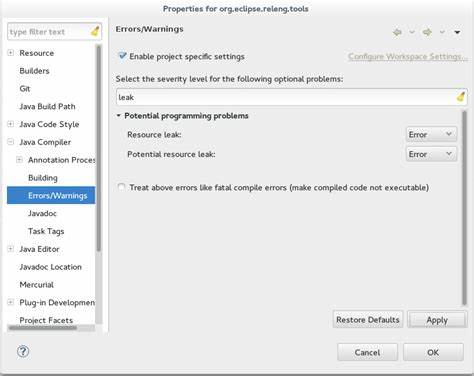

Auf den ersten Blick schien alles gut zu laufen, doch im Spätsommer 2023 erfolgte aus heiterem Himmel die plötzliche Sperrung des Publisher-Kontos, welches die VLC-Integration bereitstellte. Unity informierte die Entwickler hinsichtlich der Entfernung lediglich per E-Mail, was als überraschend abrupt empfunden wurde. Trotz monatelangem zähem Verhandeln, bei dem sogar angeboten wurde, den LGPL-lizenzierten Code aus dem Paket zu entfernen, blieb die Antwort seitens Unity eindeutig: Die Rückkehr in den Store sei ausgeschlossen – und das dauerhaft. Dieses Vorgehen erweckt den Eindruck einer undurchsichtigen und willkürlichen Durchsetzung von Richtlinien, besonders vor dem Hintergrund, dass unzählige andere Assets mit LGPL-Abhängigkeiten weiterhin im Store verfügbar sind. Die Verwirrung wird noch größer, wenn man sich ansieht, welche Open-Source-Bibliotheken Unity selbst verwendet.

Die Unity-Engine basiert teilweise auf ähnlichen Lizenzmodellen, inklusive namhafter Komponenten wie Lame, libiconv oder libwebsockets. Diese sind integraler Bestandteil der Plattform, von der Millionen von Entwicklern weltweit profitieren. Doch wenn Unity selbst und die darauf basierenden Spiele bereits LGPL-Code nutzen, warum wird dann bei der Distribution von Drittanbieter-Assets mit vergleichbaren Lizenzbedingungen so hart durchgegriffen? Dieses Spannungsfeld zeigt einen bemerkenswerten Doppelstandard, der bei vielen Beteiligten für Unmut sorgt. Einerseits profitiert Unity von der Offenheit und Flexibilität, die Open-Source-Software mit sich bringt, andererseits distanziert sich das Unternehmen von denselben Prinzipien, sobald die Nutzung oder Verteilung durch externe Entwickler erfolgt. Es entsteht der Eindruck, dass die Verwertung und Kontrolle von Inhalten stärker als ursprünglich kommuniziert zentralisiert wird, was der offenen Entwicklergemeinschaft eher schadet als nutzt.

Als Reaktion auf die Entfernung der VLC-Assets gründete das Entwicklerteam von Videolabs einen eigenen Online-Shop. Damit können Kunden weiterhin Zugang zu den VLC-Binaries für Unity erhalten und Updates beziehen – auch wenn diese außerhalb des offiziellen Unity Stores bereitgestellt werden. Damit wird eine wichtige Lücke geschlossen, obwohl die Distribution über die bevorzugte Plattform nun fehlt. Die Entscheidung, den direkten Vertrieb außerhalb des Unity-Ökosystems anzubieten, stellt auch eine neue Herausforderung dar. Entwickler sind in ihrer Wahlfreiheit eingeschränkt, müssen neue Wege gehen und setzen oft auf manuelle Integration und Anpassungen.

Dies kann nicht nur zu erhöhtem Aufwand, sondern auch zu Problemen bei der Kompatibilität und langfristigen Wartung führen. Denn Open-Source-Software lebt oft von aktiver Community-Unterstützung, regelmäßigen Updates und klarer Vertrauensbasis. Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Kontext ist die langfristige Nachhaltigkeit von Open-Source-Projekten. Viele stellen fest, dass trotz der breiten Nutzung die Unterstützung durch Freiwillige begrenzt und oft unzuverlässig ist. Das VideoLabs-Team reagiert darauf mit einem umfassenden Angebot an Multimedia-Beratungsdienstleistungen.

Kunden können professionelle Unterstützung bei individuellen Anforderungen, Fehlerbehebungen oder der Integration der LibVLC- und FFmpeg-Technologien erhalten. Dies zeigt deutlich, wie wichtig es ist, Open-Source-Projekte nicht nur als reine Softwareprodukte, sondern auch als Dienstleistung und Expertise zu verstehen. Die Debatte um die VLC-Bannung ist exemplarisch für größere Fragen bezüglich kommerzieller Plattformen, Open-Source-Communitys und Rechte sowie Pflichten aller Beteiligten. Sie verdeutlicht, dass selbst etablierte und weitverbreitete Plattformen keine einheitlichen und nachvollziehbaren Regularien für Drittanbieter-Entwickler bieten. Besonders im Bereich von komplexen Multimedia-Anwendungen mit offenen Lizenzen kann dies zu Unsicherheiten und einem Gefühl von Ungerechtigkeit führen.

Zudem zeigt sich, dass der Begriff „Open Source“ oft unterschiedlich interpretiert wird. Einerseits geht es um die freie Verfügbarkeit von Quellcode und die Möglichkeit, Software anzupassen. Andererseits entstehen kommerzielle Interessen und Plattformabhängigkeiten, die diese Freiheit einschränken können. Das Beispiel VLC und Unity demonstriert, wie technische Exzellenz, gesetzliche Aspekte der Lizenzierung und wirtschaftliche Interessen in einem Spannungsfeld stehen, das sorgfältig abgewogen werden muss. Für Entwickler ist es ratsam, sich nicht blind auf eine einzige Plattform zu verlassen, sondern alternative Vertriebswege zu prüfen und eigene Integrationsmöglichkeiten zu entwickeln.

Gleichzeitig sind Transparenz und Dialog mit Plattformbetreibern entscheidend, um klare Regelungen zu erzielen, die Innovationen nicht blockieren. Für Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie Open-Source-Lösungen nutzen, ohne von einseitigen Entscheidungen abhängig zu sein, und wie sie die notwendige technische Unterstützung erhalten können. Die Videolabs-Initiative zeigt, wie man auf solche Herausforderungen reagieren kann: mit einem eigenen Angebot, das Multimedia-Komponenten, kommerzielle Lizenzen und qualifizierte Beratungsdienste kombiniert. Diese Herangehensweise könnte für viele Unternehmen ein Vorbild sein, um Open-Source-Technologien auch in schwierigen Rahmenbedingungen produktiv und nachhaltig einzusetzen. Zusammenfassend ist die Sperrung von VLC im Unity Store nicht nur ein Einzelfall, sondern ein Symptom für grundlegende Probleme im Umgang mit Open-Source-Software auf großen Plattformen.

Es ist wichtig, dass Entwickler, Betreiber von Plattformen und die Open-Source-Community gemeinsam an Lösungen arbeiten, die Fairness, technische Freiheit und wirtschaftliche Machbarkeit miteinander verbinden. Nur so kann das volle Potenzial offener Technologien künftig ausgeschöpft werden und Entwickler nicht durch widersprüchliche Richtlinien ausgebremst werden. Die Debatte um VLC und Unity sollte daher als Weckruf verstanden werden, um Open-Source-Strategien transparenter und konsistenter zu gestalten. Gleichzeitig muss die Nachhaltigkeit solcher Projekte gesichert werden, indem passende Geschäftsmodelle und technische Angebote geschaffen werden. Nur so bleibt die Open-Source-Bewegung ein Motor für Innovation und Kreativität in der Spieleentwicklung und darüber hinaus.

In einer Welt, in der plattformübergreifende Multimedia-Anwendungen immer wichtiger werden, ist ein offener Austausch über Rechte und Pflichten unverzichtbar – für eine faire digitale Zukunft.