Die Entscheidung, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, ist für viele junge Menschen eine bedeutende und oft emotionale Weichenstellung. Für Betreuer oder Professoren, die ihre Schützlinge auf diesem Weg begleiten, ist es eine besondere Herausforderung, wenn Zweifel an der Eignung für die Wissenschaft bestehen. Es ist nie einfach, einem Studierenden oder Doktoranden mitzuteilen, dass man glaubt, dass die akademische Welt möglicherweise nicht der geeignete Karriereweg für ihn ist. Dabei ist es jedoch von größter Wichtigkeit, ehrlich zu sein, um langwierige Frustrationen und berufliche Fehlentscheidungen zu vermeiden. Gleichzeitig muss man sensibel und unterstützend vorgehen, um das Selbstwertgefühl nicht zu untergraben.

In diesem Beitrag wird erläutert, wie sich solche Gespräche professionell und empathisch gestalten lassen und welche Überlegungen und Strategien dabei helfen können. Zunächst muss klargemacht werden, dass die akademische Laufbahn nicht für jeden der richtige Platz ist. Der Wissenschaftsbetrieb ist geprägt von hohem Wettbewerbsdruck, unsicheren Zukunftsperspektiven und häufigen Rückschlägen, die eine große Belastbarkeit und intrinsische Motivation erfordern. Nicht alle Talente und Persönlichkeiten finden in diesem Umfeld die Unterstützung und Bestätigung, die sie brauchen, um dauerhaft erfolgreich und zufrieden zu sein. Als Berater oder Mentor trägt man daher die Verantwortung, realistische Einschätzungen zu vermitteln und gegebenenfalls Alternativen aufzuzeigen.

Bevor das Gespräch überhaupt geführt wird, empfiehlt sich eine sorgfältige Selbstreflexion. Ist die eigene Einschätzung auf objektiven Beobachtungen und fundierten Gesprächen mit dem Schützling basiert? Wurde ausreichend versucht, die Stärken zu fördern und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen? Es ist ratsam, konkrete Beispiele anzuführen, die die Zweifel untermauern, anstatt diffuse oder subjektive Eindrücke mitzuteilen. So bleibt die Kommunikation transparent und nachvollziehbar. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der passende Zeitpunkt und Rahmen. Ein vertrauliches Einzelgespräch, in dem ausreichend Zeit für eine ehrliche und offene Diskussion vorhanden ist, schafft die notwendigen Voraussetzungen.

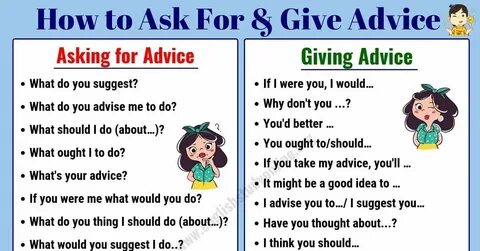

In einer entspannten Atmosphäre fällt es leichter, kritische Themen behutsam anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. In der Gesprächsführung empfiehlt es sich, empathisch auf die Perspektive des Schützlings einzugehen. Zuhören und Verständnis zeigen helfen, die eigenen Bedenken angemessen auszudrücken, ohne den Eindruck von Entmutigung oder Ablehnung zu vermitteln. Dabei sollte klargestellt werden, dass die Einschätzung nicht den Wert der Person insgesamt infrage stellt, sondern lediglich darauf abzielt, eine realistische Entwicklungsperspektive zu bieten. Neben den Herausforderungen des akademischen Alltags können persönliche Interessen, Fähigkeiten und Lebensziele thematisiert werden.

Möglicherweise zeigt sich, dass andere Berufswege besser mit den individuellen Stärken und Vorstellungen harmonieren. Solche Gespräche eröffnen Raum für Fragen und eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Erwartungen an die berufliche Zukunft. Es ist hilfreich, auch alternative Karrieremöglichkeiten und Ressourcen aufzuzeigen, etwa außeruniversitäre Forschungsinstitute, Industriepositionen, Bildungsarbeit oder Beratungsfelder. Das Ziel ist, gemeinsam einen positiven Ausblick zu entwickeln – nicht einfach einen vermeintlichen Misserfolg zu konstatieren. Für den Schützling kann die Erkenntnis, dass die akademische Laufbahn nicht der einzig mögliche Weg ist, befreiend und motivierend wirken.

Eine offene Haltung des Mentors, die das individuelle Potenzial anerkennt und fördert, trägt maßgeblich dazu bei. Abschließend sollte das Gespräch nicht als endgültiges Urteil verstanden werden, sondern als ein Impuls zur Reflexion und Neuorientierung. Der Mentor steht weiterhin als Unterstützer und Ansprechpartner bereit, um den Schützling auf seinem weiteren Weg zu begleiten. So wird aus einem schwierigen Thema eine konstruktive Chance für persönliches Wachstum und eine erfüllende berufliche Zukunft. Insgesamt zeigt sich, dass es möglich ist, einem Schützling mitzuteilen, dass die akademische Karriere vermutlich nicht die richtige Wahl ist, ohne die Beziehung zu belasten oder den Optimismus zu zerstören.

Ehrlichkeit, Empathie, konkrete Beispiele und das Aufzeigen von Alternativen sind dabei entscheidend. Ein guter Mentor erkennt, dass der Erfolg nicht ausschließlich in der Wissenschaft liegt, sondern in der individuellen Erfüllung und der passenden beruflichen Perspektive. Damit wird eine wertvolle Unterstützung geleistet, die weit über die Grenzen der Universität hinauswirkt.