Im Jahr 2021 ereignete sich in Chandler, Arizona, eine tragische Straßenverkehrs-Auseinandersetzung, die das Leben eines Mannes auf dramatische Weise beendete. Christopher Pelkey, ein 37-jähriger Veteran der US-Armee, wurde bei einem Road-Rage-Vorfall erschossen. Doch seine Geschichte sollte auf einzigartige Weise weiterleben – durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erstellung seiner Opfer-Impact-Erklärung. Dieser innovative Schritt sorgte in der Justizgeschichte Arizonas und möglicherweise landesweit für Aufsehen, da zum ersten Mal eine KI genutzt wurde, um das Opfer selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Familie Pelkey nutzte die Technologie, um das Bild und die Stimme ihres geliebten Angehörigen virtuell wieder zum Leben zu erwecken und dem Gericht Einblicke in sein Leben, seine Persönlichkeit und letztlich seinen letzten Wunsch zu ermöglichen.

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in juristische Prozesse ist nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern auch eine menschliche Innovation, die Empathie und Gerechtigkeit neu definiert. In traditionellen Verfahren war es den Angehörigen eines Opfers bisher vorbehalten, ihre Gefühle, Erinnerungen und Forderungen vor Gericht zu artikulieren. Doch die Möglichkeit, das Opfer selbst in digitaler Form sprechen zu lassen, eröffnet eine tiefere emotionale Verbindung für Richter, Geschworene und die Öffentlichkeit. Christopher Pelkeys virtuelle Darstellung sprach direkt zu seinem Täter Gabriel Paul Horcasitas, der für den tödlichen Schuss zur Verantwortung gezogen wurde. Die KI-Version Pelkeys vermittelte nicht nur Worte des Trostes und der Vergebung, sondern zeigte auch Humor und Persönlichkeit, Eigenschaften, die nur durch die sorgfältige Auswahl von realen Videos, Audiodateien und Bildern möglich waren.

Diese einzigartige Form der Opferansprache brachte eine neue Dimension in das Strafverfahren. Pelkeys Schwester, Stacey Wales, die gemeinsam mit ihrem Mann die KI-gestützte Videobotschaft koordinierte, betonte, dass das Ergebnis ihrer Ansicht nach „den Geist und die Seele“ ihres Bruders authentisch eingefangen habe. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und echten Erinnerungsstücken wandelte das Video zu einem kraftvollen Zeugnis, das weit über herkömmliche Impact Statements hinausging. Es zeigte den verletzlichen und zugleich starken Mensch hinter der Tat und war für die Familie und Prozessbeteiligten gleichermaßen eine Quelle von Heilung und Gerechtigkeit. Beeindruckt von diesem Videobeweis verhängte der Richter nach Anordnung des Staates eine Gefängnisstrafe von 10,5 Jahren, die etwas über der geforderten 9,5-jährigen Haft lag.

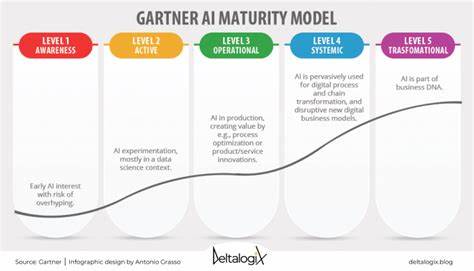

Die Richterliche Anerkennung der Bedeutung des KI-Videos ist ein Zeichen für die wachsende Akzeptanz digitaler Beweismittel in gerichtlichen Verfahren. Die Umsetzung von Künstlicher Intelligenz in Gerichtssälen wirft jedoch zugleich wichtige ethische und regulatorische Fragestellungen auf. Chief Justice Timmer kommentierte den Fall mit Bedacht. Er betonte das enorme Potenzial von KI, die Effizienz im Rechtssystem zu steigern und unbeholfenen Prozessbeteiligten zu helfen, ihre Argumente besser zu präsentieren. Auf der anderen Seite mahnte er zur Vorsicht, da ein unverantwortlicher Umgang mit KI auch dazu führen könne, dass die Gerechtigkeit untergraben wird.

Infolgedessen wurde eine spezielle Kommission ins Leben gerufen, die sich mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Justizwesen beschäftigt, um Richtlinien für einen verantwortungsvollen Umgang und zur Sicherstellung der Genauigkeit von KI-Anwendungen zu entwickeln. Der Fall von Christopher Pelkey und seiner Familie zeigt zudem eindrücklich, wie Technologie in der Trauerbewältigung und Gerechtigkeitssuche eine neue Rolle spielen kann. Für Kinder und andere Familienmitglieder, wie Stacey Wales berichtete, war das virtuelle Wiedersehen mit ihrem verstorbenen Familienmitglied ein heilender Moment. Gerade in Zeiten, in denen reale Treffen unmöglich sind oder die Kommunikation mit einem Verstorbenen fehlen muss, können solch innovative digitale Darstellungen eine tiefe emotionale Resonanz erzeugen. Es öffnet sich ein neues Kapitel im Umgang mit Verlust und Trauer, bei dem die Grenzen zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmen und zugleich Trost gespendet wird.

Nicht zuletzt wirft diese Entwicklung auch Fragen über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz im Rechtssystem und darüber hinaus auf. Wie weit darf KI gehen? Wie lässt sich die Authentizität einer digitalen Wiedergabe eines Menschen sicherstellen? Und welche Rechte sollten Opfer, Angehörige und Täter in einer zunehmend digitalisierten Welt haben? Die Justiz steht vor der Herausforderung, technische Fortschritte mit menschlicher Sensibilität, ethischen Standards und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbinden. Der Einsatz von KI zur Schaffung von Opfer-Impact-Erklärungen könnte in den kommenden Jahren vermehrt Anwendung finden und letztlich neue Maßstäbe in Strafverfahren setzen. Die Geschichten wie die von Christopher Pelkey machen deutlich, dass Technologie nicht nur ein Werkzeug zur Rationalisierung von Prozessen ist, sondern vor allem ein Werkzeug, das Menschen verbindet, deren Stimmen sonst vielleicht verloren gegangen wären. Dieses Zusammenspiel von Menschlichkeit und Innovation fordert alle Beteiligten heraus, sorgfältig abzuwägen, wie der Fortschritt genutzt und geregelt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung von Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Opfer-Impact-Erklärungen einen bedeutenden Schritt in der Justiz darstellt. Der Fall Pelkey zeigt, dass Technologie verwandelt und bereichert, wenn sie mit Empathie und Respekt eingesetzt wird. Das virtuelle Wiedererwecken eines Opfers ist eine kraftvolle Form, sein Andenken zu ehren, Gerechtigkeit zu fördern und Familien auf ihrem schmerzhaften Weg zu unterstützen. Die Zukunft könnte weitere ähnliche Beispiele bringen, bei denen KI eine Brücke zwischen der digitalen und der menschlichen Welt schlägt und so neue Formen der Kommunikation und Heilung ermöglicht.