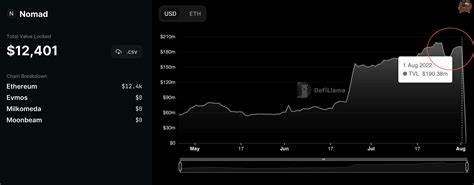

Der Nomad-Bridge-Hack im Jahr 2022 zählt zu den größten Diebstählen in der Geschichte der Kryptowährungen. Dabei wurden rund 190 Millionen US-Dollar durch die Ausnutzung einer Sicherheitslücke entwendet. Im Mittelpunkt der Ermittlungen und Rechtsverfahren steht Alexander Gurevich, ein israelisch-russischer Staatsbürger, der verdächtigt wird, diese Millionen-Summe durch Ausnutzung der Schwachstelle gestohlen zu haben. Berichten zufolge wird Gurevich nun in die USA ausgeliefert, um dort wegen Geldwäsche und anderen Computerstraftaten vor Gericht zu stehen. Der Hintergrund des Hacks und die Rolle von Alexander Gurevich sind von zentralem Interesse für die Krypto-Community und die Gesetzeshüter weltweit.

Gurevich wurde am Flughafen Ben-Gurion in Israel verhaftet, als er versuchte, nach Russland zu fliegen. Gleichzeitig hatte er kurz zuvor seinen Namen auf „Alexander Block“ geändert und einen Reisepass unter diesem neuen Namen erhalten. Diese Maßnahmen wurden offenbar getroffen, um seiner Identifikation zu entgehen. Nachdem Gurevich aus dem Ausland am 19. April 2025 nach Israel zurückgekehrt war, wurde eine Anhörung zur Auslieferung vor dem Jerusalemer Bezirksgericht angesetzt.

Die Ermittlungen wurden durch Erkenntnisse befeuert, die zeigen, dass Gurevich die Sicherheitslücke des Nomad Bridges identifiziert und ausgenutzt hat. Ursprünglich soll er im August 2022 gut 2,89 Millionen US-Dollar an Tokens gestohlen haben. Kurz nach seinem Einstieg in das System machten verschiedene Nachahmer diesen Schwachpunkt kapitalfähig, was letztlich zum Milliardenverlust von insgesamt 190 Millionen US-Dollar führte. Das Nomad-Team und Sicherheitsforscher äußerten sich damals alarmiert über diese Art von Angriff, die das Vertrauen in Brückenprotokolle im Kryptowährungs-Sektor erschütterte. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt im Fall Gurevich war sein angeblicher Kontakt zum Nomad CTO James Prestwich über die Kommunikationsplattform Telegram.

Laut Staatsanwaltschaften gab Gurevich zu, mit einer gefälschten Identität auf der Suche nach einer ausnutzbaren Schwachstelle gewesen zu sein. Er entschuldigte sich für den verursachten Schaden und überwies freiwillig rund 162.000 US-Dollar in eine von Nomad eingerichtete Wiederherstellungs-Wallet. Solches Verhalten erinnert an sogenannte White-Hat-Hacker, die Sicherheitsprobleme identifizieren und melden, doch Gurevich wurde auch mit schweren Straftatvorwürfen konfrontiert. Die Verhandlungen zwischen Gurevich und Nomad hatten eine kuriose Wendung.

Prestwich bot ihm an, zehn Prozent des Wertes der geraubten Assets als Belohnung zu zahlen, was Gurevich offenbar über seinen Anwalt überprüfen wollte. Letztlich brachen die Gespräche ab, und es wurden weitere Forderungen gestellt, unter anderem eine Belohnung in Höhe von einer halben Million US-Dollar für die Offenlegung der Schwachstelle. Diese Entwicklungen verdeutlichen die oft komplizierten ethischen und rechtlichen Grenzen im Hackingszenario moderner Krypto-Infrastrukturen. Die aus den USA eingereichten Anklagen umfassen acht Punkte, die sich nicht nur auf den Diebstahl, sondern insbesondere auf Geldwäsche beziehen. Solche Vorwürfe werden in Kalifornien, wo sich das Nomad-Team befindet, äußerst ernst genommen.

Die Gesetze sehen Höchststrafen von bis zu 20 Jahren für Geldwäsche vor, was deutlich härter ist als die möglichen Sanktionen, die Alexander Gurevich in Israel erwarten würden. Die Auslieferung ist demnach nicht nur von symbolischer Bedeutung, sie zeigt auch die zunehmenden Bemühungen der US-Behörden, grenzüberschreitende Cyberkriminalität effektiv zu bekämpfen. Ein weiterer bedeutender Punkt im Fall ist die angebliche Tätigkeit von Gurevich im israelischen Hoheitsgebiet genau zum Zeitpunkt des Hacks. Ermittler vermuten, dass er das Netzwerk von dort aus angegriffen hat, was für Israel zusätzliche juristische Pflichten und internationale Arbeitsverpflichtungen mit sich bringt. Die Zusammenarbeit der israelischen Behörden mit den USA im Rahmen der Auslieferung spiegelt eine verstärkte globale Sicherheitskooperation im Bereich Cyberkriminalität wider.

Der Nomad-Hack verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Schnittstellen zwischen verschiedenen Blockchains, sogenannten Bridges, aber auch deren Verwundbarkeit. Nomad als Bridge-Protokoll ermöglichte den Austausch von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Netzwerken. Die aufgedeckte Sicherheitslücke führte zu einem katastrophalen Vertrauensverlust bei Investoren und Nutzern, gleichzeitig zeigt sie aber auch, wie wichtig präventive Sicherheitsmaßnahmen und die rasche Reaktion bei entdeckten Fehlern sind. Technische Analysten hatten bereits vor dem Angriff auf Nomad immer wieder auf die Risiken solcher Brücken hingewiesen, insbesondere weil sie oft als Einfallstor für Hacker dienen, die auf die Komplexität und Intransparenz der Protokolle setzen. Der Fall Gurevich hat zudem die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit umfassender Klärung im Bereich der Regelungen für Krypto-Sicherheit gelenkt.

Die Frage, wie strafrechtlich mit sogenannten Grey-Hat-Hackern umgegangen werden soll, ist weiterhin ungeklärt und fordert Gesetzgeber ebenso wie die Industrie heraus. Die Entwicklung im Fall Gurevich wird von zahlreichen Experten mit Spannung verfolgt. Einerseits steht die Bestrafung und Abschreckung von Cyberkriminalität im Mittelpunkt, andererseits fordert die Szene im Bereich White-Hat-Hacking mehr Anerkennung und klare Regeln. Der Zwischenfall wirft somit auch grundsätzliche Fragen auf zu Ethik, Recht und Innovation in der dynamischen Welt der Kryptowährungen. Ein weiterer Aspekt betrifft den Dialog zwischen Hackern und Unternehmen.

Die direkte Kommunikation über Kanäle wie Telegram zeigt, wie informell aber auch transparent manche Verhandlungen in der Krypto-Branche verlaufen. Die Bereitschaft von Gurevich, Gelder zurückzuzahlen, zeugt von einer gewissen Verantwortung, doch gleichzeitig demonstriert der Vorfall, wie riskant solche Attacken sowohl finanziell als auch rechtlich sind. Die bevorstehende Auslieferung von Alexander Gurevich an die USA markiert einen wichtigen Meilenstein in den internationalen Bemühungen, Cyberkriminalität im Krypto-Bereich konsistent zu ahnden. Sie steht beispielhaft für die verstärkte Sicherung der digitalen Finanzwelt, die einerseits durch dezentrale Technologien geprägt ist, andererseits aber zunehmend durch staatliche Kontrollmechanismen und internationale Kooperationen reguliert werden muss. Insgesamt zeigt dieser Fall die vielschichtige Natur moderner High-Tech-Kriminalität.