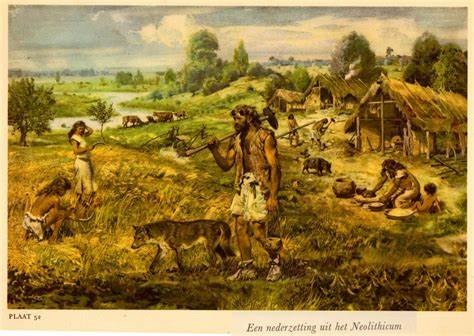

Die Neolithische Revolution markiert einen der grundlegendsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit: die Umstellung vom Jagen und Sammeln hin zum Ackerbau und der Tierhaltung. Während die sozialen und kulturellen Auswirkungen dieses Übergangs gut dokumentiert sind, bleiben die genauen Umweltbedingungen und Auslöser, die zu dieser fundamentalen Veränderung führten, in vielen Teilen der Welt Gegenstand intensiver Forschung. Eine besonders interessante These bezieht sich auf die Rolle katastrophaler Feuer und die damit einhergehende Bodendegradation im südlichen Levantegebiet – einem der wichtigsten Ursprungszentren der Landwirtschaft. Zahlreiche geologische, paläoklimatische und archäologische Daten deuten darauf hin, dass natürliche Klimaveränderungen, vor allem ein Anstieg der Blitzaktivität und daraus resultierende intensive Brände, erheblichen Einfluss auf die Vegetation, den Boden und folglich auch auf das menschliche Verhalten hatten. Diese Umweltveränderungen könnten somit ein entscheidender Faktor gewesen sein, der die Neolithische Revolution maßgeblich begünstigte.

Im frühen Holozän vor etwa 8.200 Jahren zeigt sich in Sedimentkernen aus dem Hula-See und anderen archäologischen Fundstellen der Region eine beispiellose Zunahme von Mikro-Charkohlpartikeln. Dies weist auf eine Phase intensiver, großflächiger Brände hin, die zu einem massiven Verlust der ursprünglichen Vegetation führten. Zudem zeigen isotopische Analysen von Speleothemen, das sind Kalkablagerungen in Höhlen, einen signifikanten Anstieg des Kohlenstoffisotops δ¹³C, was auf eine Reduktion der pflanzlichen Deckschicht und möglicherweise die Ausbreitung feuerresistenter Graslandschaften hindeutet. Parallel dazu wurden niedrigere ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr-Verhältnisse festgestellt, die auf eine Abtragung und Neuablagerung von Bodenmaterial aus den Hügeln in Täler und Senken schließen lassen.

Die Kombination all dieser Befunde lässt darauf schließen, dass massive Umweltveränderungen auftraten, die über einen längeren Zeitraum andauerten und möglicherweise zu einer Verarmung und einer Umstrukturierung der Böden auf den Hängen führten. Diese Tatsache korreliert bemerkenswert mit den archäologischen Beobachtungen, dass sich neolithische Siedlungen überwiegend in Tälern und Regionen mit fruchtbaren, tiefen Sedimentablagerungen konzentrierten, die als natürliche Bodenauffüllungen durch die Erosion entstanden waren. Die permanent nutzbaren und wasserreichen Böden boten ideale Voraussetzungen für die Landwirtschaft, während die Bodendegradation an den Hängen die Jagd- und Sammelressourcen drastisch reduzierte. Diese Bedingungen zwangen die damaligen Menschen wahrscheinlich, ihren Lebensstil zu ändern und sesshaft zu werden, denn die fruchtbaren Böden ermöglichten den Anbau von kultivierten Pflanzen und die Domestizierung von Tieren. Ein entscheidender Aspekt der Entstehung vorzeitlicher Feuerereignisse sind natürliche Ursachen wie erhöhte Blitzschlaghäufigkeiten während einer Phase erhöhter Sonneneinstrahlung und klimatischer Instabilität.

Das frühe Holozän war geprägt von einer vorübergehenden nördlichen Ausdehnung von klimatischen Bedingungen, die sonst den südlichen Regionen vorbehalten waren – insbesondere gab es vermehrt trockene Gewitter, die zur Entfachung ausgedehnter Wald- und Steppenbrände führten. Das gleichzeitige Zusammentreffen einer Trockenperiode, belegt durch den stark gesunkenen Wasserspiegel des Toten Meeres, unterstrich diese kritischen Umweltbedingungen. Die anthropogene Wirkung durch gezielte Feueranwendung seitens der frühen Menschen darf hierbei nicht völlig ausgeschlossen werden, doch erscheint es unwahrscheinlich, dass eine lokal konzentrierte Bevölkerung im gesamten Levantegebiet solche großflächigen Katastrophenfeuer über mehrere Jahrhunderte entfacht haben könnte. Vielmehr zeigt sich ein überzeugendes Bild, dass natürlich bedingte Feuerregime durch den veränderten Blitzschlag – auch bekannt als „trockenblitzgefeuerte“ Feuer – die Hauptursache für Vegetations- und Bodendegradation darstellten. Diese These steht im Einklang mit ethnographischen Studien, die den Einsatz von Feuer in der Landschaftspflege und der Pflanzenkontrolle bereits in späteren neolithischen Kulturen beschreiben.

Der Übergang von einer natürlichen Feuernutzung hin zu einer bewussten Kontrolle und Anwendung durch den Menschen dürfte jedoch erst als Folge dieser natürlichen Umweltveränderungen entstanden sein. Einmal etablierte landwirtschaftliche Siedlungen profitierten so von der Verfügbarkeit erneuerter Ackerböden, die durch Bodenablagerungen in natürlichen Senken und Tälern entstanden waren. Dies bezeugt eine enge Wechselwirkung zwischen Naturereignissen und menschlichem Anpassungsvermögen in dieser Zeit. Die Bedeutung der Bodenveränderungen während dieser Periode darf nicht unterschätzt werden. Die intensive Bodenerosion durch wiederkehrende Brände und Trockenperioden führte zur Abtragung der nährstoffreichen Humusschicht von den Hanglagen.

Gleichzeitig ergaben sich neue, durch das spülende Wasser abgelagerte Sedimentschichten in tiefer gelegenen Gebieten. Diese neu entstandenen Böden wiesen oft eine andere Zusammensetzung und bessere Wasserverfügbarkeit auf, was für die Entwicklung der Landwirtschaft förderlich war. Auch dies könnte eine entscheidende Rolle gespielt haben, warum sich Siedlungen in diesen Flusstälern und Senken konzentrierten und dort erste komplexe landwirtschaftliche Systeme entstanden. Darüber hinaus zeigen vergleichbare geologische und paläoklimatische Untersuchungen, dass schon in früheren wärmeren Perioden, wie während des Interglazials MIS 5e vor etwa 125.000 Jahren, ähnliche Zusammenhänge zwischen Feuerereignissen, Bodenabtrag und nachfolgenden Umweltereignissen nachgewiesen werden konnten.

Die zyklische Natur dieser Prozesse im Zusammenhang mit orbitalen Klimafaktoren legt nahe, dass klimatisch bedingte Feuerregime wiederholt dramatische ökologische Veränderungen im Nahen Osten hervorriefen. Die Kombination all dieser Befunde liefert somit ein vielschichtiges Bild eines dynamischen Wechselspiels zwischen Klima, Vegetation, Boden und menschlicher Gesellschaft im frühen Holozän. Die Katastrophe der lang anhaltenden und großflächigen Feuer könnte als Katalysator gewirkt haben, um die Neolithische Revolution einzuleiten oder zumindest maßgeblich zu beschleunigen. Die natürliche Zerstörung von Ökosystemen zwang die damaligen Menschen, neue Überlebensstrategien zu entwickeln, die im Wesentlichen auf eine landwirtschaftliche Lebensweise hinausliefen. Die Analyse solcher Zusammenhänge trägt auch zu einem tieferen Verständnis heutiger Umweltveränderungen bei.