Die Bauindustrie steht vor enormen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltbelastung durch herkömmliche Baustoffe. Portlandzement, obwohl unverzichtbar in der modernen Konstruktion, verursacht nach wie vor erhebliche CO2-Emissionen. Rund sieben bis acht Prozent der globalen Kohlendioxidemissionen lassen sich auf die Zementproduktion zurückführen, ein Problem, das trotz der Verwendung erneuerbarer Energien kaum zu lösen ist. Zu den Hauptursachen zählen die Prozessemissionen bei der Kalksteinverarbeitung, die sich nicht gänzlich eliminieren lassen. Angesichts dieser Situation wächst das Interesse an nachhaltigen Alternativen, die den ökologischen Fußabdruck der Baubranche reduzieren können.

Eine solche vielversprechende Innovation ist der Bio-Beton, ein Material, das auf mikrobieller Calciumcarbonat-Prezipitation basiert und durch den Einsatz von ureaseaktiven Mikroorganismen produziert wird. Biomineralisation in der Bauindustrie Der Begriff Bio-Beton beschreibt ein neuartiges Baumaterial, das aus natürlich gebildetem Calciumcarbonat als Bindemittel besteht. Im Zentrum steht hier der Prozess der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Prezipitation (MICP). Dabei agieren ureolytische Bakterien oder ureaseaktive Materialien als Biokatalysatoren, welche durch den enzymatischen Abbau von Harnstoff Calciumcarbonat ausfallen lassen. Diese kristallinen Verbindungen wirken als Bindemasse, ähnlich dem Zement in konventionellem Beton.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens ist die CO2-Negativität, da beim Ausfallen des Carbonats Kohlendioxid gebunden wird, anstatt freigesetzt zu werden. Somit kann Bio-Beton als eine klimafreundliche Alternative zum Portlandzement betrachtet werden. Das MICP-Verfahren nutzt vor allem die Urease-Enzyme, die durch den Harnstoffabbau Hydroxidionen erzeugen und so das Milieu alkalisch gestalten. Diese Bedingung begünstigt die Bildung von Carbonat- und Bicarbonat-Ionen, die mit Calcium reagieren und stabile Mineralien bilden. Anders als bei rein chemischen Prozessen verläuft die Calciumcarbonatbildung hier lokal und sukzessiv mit pH-Schwankungen, wodurch sich hochwertige Kristallstrukturen ausbilden.

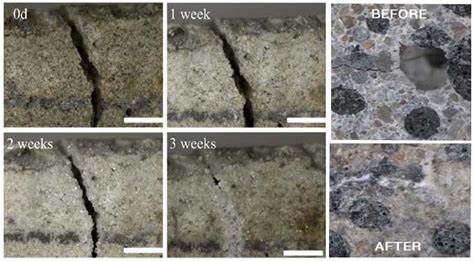

Die mikrobielle Aktivität sorgt für eine gezielte Mineralisation, indem Bakterien als Kristallisationskerne fungieren. Dieses differenzierte Wachstum führt zu hohen Bindewirkungen zwischen den Gesteinskörnungen im Bio-Beton. Innovationen bei der Herstellung hochfester Bio-Beton-Komponenten Historisch gesehen war eines der Hauptprobleme von Bio-Beton, ausreichende Druckfestigkeit bei gleichzeitig relevanter Bauteiltiefe zu erreichen. Die Forschung der letzten Jahre hat jedoch mit neuen Ansätzen bedeutende Fortschritte erzielt. Ein wichtiger Schritt war die Verwendung von ureaseaktivem Calciumcarbonatpulver (UACP) anstelle von reinen Bakterienzellen.

Dieses Pulver entsteht durch das Einbetten von Bakterien in Calciumcarbonatkristalle, gefolgt vom Lyophilisieren. Damit bleibt die Ureaseaktivität erhalten und die Auswaschung der Biomasse während der Herstellung reduziert sich deutlich. Die direkte Einbringung von UACP in das Gemisch verbessert nicht nur die Lagerfähigkeit, sondern erlaubt auch eine effizientere und homogenere Verteilung der Bindemittelkomponenten. Ein weiterer Meilenstein ist die Optimierung der Kornverteilung und damit der Packungsdichte des Zuschlagstoffes. Eine gezielt zusammengesetzte Mischung verschiedener Korngrößen ermöglicht eine maximale Steigerung des Aggregatanteils und minimiert den Porenraum.

Das reduziert den Verbrauch an Zementationslösung und erhöht die Festigkeit des Endprodukts deutlich. Die optimierte Packungsdichte führt zudem zu einer besseren Verdichtung und Homogenität innerhalb des Bauteils. Das Einbringen der Zementationslösung wurde durch die Implementierung eines automatisierten Druckinjektionssystems mit Stop-and-Flow-Technik weiter perfektioniert. Hierbei wird die Lösung unter kontrolliertem Druck und in Zyklen in die Formwerke eingebracht. So wird die Lösung in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht und verhindert ein vorzeitiges Verstopfen durch Kalkablagerungen oder ausgewaschene Komponenten.

Dieses Verfahren ermöglicht eine tiefere und gleichmäßigere Vernetzung der Mineralisierung im Material und trägt maßgeblich zur Erhöhung der Druckfestigkeit bei. Beeindruckende Ergebnisse in Bezug auf Druckfestigkeit und Bauteiltiefe Mit den genannten Innovationen konnten Bio-Beton-Proben mit einem unkonfinierten Druckfestigkeitswert von über 50 Megapascal (MPa) hergestellt werden. Solche Werte sind vergleichbar mit mittleren bis hochfesten Portlandzementbetonen, die typischerweise in tragenden Bauteilen Anwendung finden. Zusätzlich wurde eine Durchzementierungstiefe von 140 Millimetern erreicht – ein entscheidender Parameter, um größere Bauteile herzustellen, die im praktischen Einsatz belastbar sind. Die Kombination aus optimal abgestimmter Kornmischung, Einsatz von UACP und präziser Druckinjektion ermöglichte eine homogene Materialqualität mit hoher Dichte.

Untersuchungen mit Ultraschall-Wellengeschwindigkeiten bestätigten die gleichmäßige Mineralisierung. Die damit einhergehende Verringerung der Porosität führte zu einer höheren Materialdichte und – folglich – zur höheren Druckfestigkeit. Diese Vorteile eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich vorgefertigter, tragfähiger Bauelemente, die teils traditionelle Betonbauteile ersetzen könnten. Mechanische Eigenschaften und strukturelle Besonderheiten Eine spannende Besonderheit des bio-mineralisierten Materials ist das im Gegensatz zu herkömmlichen Beton etwas abweichende mechanische Verhalten. Die Belastungs-Dehnungs-Kurven zeigen eine plastische Phase bei vergleichsweise niedrigeren Spannungen, was darauf hindeutet, dass einzelne Calciumcarbonat-Brücken zwischen den Körnern erstmal brechen und eine Neuverdichtung der Körnung zulassen, bevor elastisches Verhalten und Bruch eintreten.

Dies ist ungewöhnlich für Beton, könnte jedoch durch weiter optimierte Packungsdichten und Compaction-Techniken reduziert werden. Die Elastizitätsmodulwerte liegen um 11 bis 12 Gigapascal (GPa), was etwa der Hälfte von typisch steifem Beton entspricht, aber dem Bereich poröser Keramiken ähnelt. Für Anwendungen, bei denen Formsteifigkeit hohe Bedeutung hat, kann der Modul durch die Verwendung groberer Zuschlagstoffe erhöht werden. Die Materialdichte von rund 2,2 g/cm³ zeigt eine gute Balance zwischen Festigkeit und Gewicht. Herausforderungen und Perspektiven für den großtechnischen Einsatz Trotz der erzielten Erfolge gibt es für Bio-Beton eine Reihe von Herausforderungen auf dem Weg zur Marktreife.

Die Gewinnung nachhaltiger Ausgangsstoffe wie Urease oder von bio-basiertem Harnstoff und Calciumquellen muss energieeffizient gestaltet werden, um den ökologischen Vorteil nicht zu schmälern. Die Verwendung von Calciumchlorid als Calciumquelle birgt zudem das Risiko von Korrosion in Stahlarmierungen. Alternative Calciumquellen wie Calciumlaktat oder Calciumsalze aus biologischen Reststoffen gewinnen deshalb an Bedeutung. Eine weitere Herausforderung stellt die Rückführung und Wiederverwertung der Prozessabwässer dar, insbesondere im Hinblick auf den Ammonium- und Chloridgehalt. Die Entwicklung geschlossener Kreisläufe oder die Nutzung der Abbauprodukte als Rohstoff für Düngemittel könnten Lösungsansätze bieten.

Auch die mechanische Optimierung der Verdichtungstechnik, z.B. durch Kombination von Pressen und Vibration, sowie die Skalierung der automatisierten Druckinjektionsanlagen sind entscheidend für die industrielle Umsetzung. Auch im Bereich der Verstärkung durch Fasern zeigt sich Potenzial. Anstelle von korrosionsanfälligem Stahl könnten langlebige Basaltfaser- oder Polymerbewehrungen verwendet werden, was die Lebensdauer und Nachhaltigkeit der Bauteile weiter verbessert.

Denkbar ist die Herstellung standardisierter, vorgefertigter Bauelemente in Fabrikumgebungen, in denen biomineralische Prozesse unter kontrollierten Bedingungen ablaufen können. Eine solche modularisierte Produktion von Biobeton-Komponenten würde dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und Emissionen zu reduzieren. Fazit: Bio-Beton als zukunftsweisender Baustoff Bio-Beton auf Basis mikrobiell induzierter Calciumcarbonat-Prezipitation stellt eine revolutionäre Alternative zu konventionellem Beton dar. Durch die Kombination modernster biologischer Verfahren und optimierter Kornmischungen konnte erstmals ein Material mit über 50 MPa Druckfestigkeit bei relevanter Bauteildicke erzeugt werden. Dies eröffnet vielfältige Perspektiven, die Herstellung vorgefertigter, belastbarer Bauelemente nachhaltiger zu gestalten und so die CO2-Bilanz der Bauindustrie positiv zu beeinflussen.

Das Material überzeugt nicht nur durch seine Umweltfreundlichkeit, sondern zeigt auch mechanische Eigenschaften, die in vielen Bereichen mit traditionellen Baustoffen konkurrieren können. Die Forschung arbeitet kontinuierlich daran, die Herstellung weiter zu optimieren, Rohstoffkreisläufe zu schließen und das Prozessmanagement zu verbessern. In einer Welt, die mehr denn je nach nachhaltigen Lösungen sucht, bietet Bio-Beton das Potential, die Bauindustrie grundlegend zu verändern und einen Beitrag zu klimafreundlichem Bauen zu leisten. Mit zunehmender Professionalisierung wird er bald nicht nur im Labor, sondern immer häufiger auf Baustellen und in Produktionshallen für vorgefertigte Bauelemente zum Einsatz kommen und dort seinen innovativen Charakter beweisen.