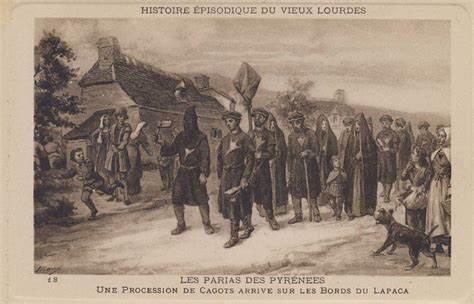

Die Cagots stellen eine der rätselhaftesten und zugleich tragischsten Minderheiten Europas dar. Seit dem Mittelalter wurden sie in Teilen Südwestfrankreichs und Nordspaniens systematisch diskriminiert und ausgegrenzt, ohne dass es dafür eine klare Herkunft oder einen nachvollziehbaren Grund gab. Ihre Geschichte ist von Vorurteilen, Mythen und sozialer Isolation geprägt, und dennoch haben sie es geschafft, ihre Existenz über Jahrhunderte hinweg in den ländlichen Regionen der Pyrenäen zu behaupten und ihre besonderen Handwerkskünste zu bewahren. Die geografische Verbreitung der Cagots erstreckte sich überwiegend über die französischen Regionen Béarn, Gascony, das französische Baskenland und die Pyrenäen sowie angrenzende Gebiete in Navarra und Aragonien in Spanien. Trotz dieser verhältnismäßig kleinen und verstreuten Population waren ihre Lebensbedingungen von systematischer Absonderung geprägt.

Die Cagots lebten meist in eigenen Vierteln, sogenannten Cagoterien oder Crestianien, die oft am Rand von Dörfern und Städten angesiedelt waren und ihre gesellschaftliche Ausgrenzung symbolisierten. Die Herkunft der Cagots bleibt bis heute ein ungelöstes Rätsel. Ihre Ursprünge wurden über die Jahre hinweg mit vielfältigen Legenden und Theorien verknüpft. Manche Historiker vermuteten Abstammungen von arianischen Christen, Sarazenen oder gar von den Katharern, einer im Mittelalter verfolgten religiösen Gruppierung. Andere spekulierten, sie könnten Nachkommen einer verstoßenen Zunft von Zimmerleuten oder Handwerkern sein, die aufgrund von wirtschaftlichem Neid und sozialem Misstrauen in die gesellschaftliche Isolation gedrängt wurden.

Medizinische Theorien führten die Diskriminierung mit vermeintlicher Lepra oder anderer Hautkrankheiten zusammen, doch diese Annahmen wurden von zeitgenössischen Untersuchungen widerlegt. Trotz verschiedentlich suggerierter physiognomischer Unterschiede existieren keine nachweisbaren physischen Merkmale, die die Cagots von ihren Nachbarn unterscheiden. Die Diskriminierung der Cagots zeigte sich in allen Bereichen ihres Lebens. Sie waren daran gehindert, Land zu besitzen oder in bestimmten Berufen tätig zu sein. Traditionsgemäß wurden sie auf einige Handwerkszweige, insbesondere die der Zimmerleute, Maurer, Holzschnitzer oder Küfer, beschränkt.

Diese Berufe scheinen sich über lange Zeit als typisch für die Cagots etabliert zu haben. Viele Cagots waren zudem als Musiker oder Schankwirte tätig, jedoch blieb ihnen der Zugang zu sozialen Orten wie Tavernen, öffentlichen Brunnen und Märkten verwehrt. Besonders auffällig war der Umgang mit den Cagots im religiösen Kontext. Obwohl sie die vorherrschende Religion - meist römischen Katholizismus, mit kleineren calvinistischen Minderheiten - teilten, wurden sie innerhalb der Kirchen häufig separiert. Sie mussten eigene, separate Eingänge nutzen, die zum Teil so konstruiert waren, dass sie sich beim Durchschreiten verbeugen mussten.

Ihre Plätze in den Kirchen waren abgegrenzt, oft in den hintersten Reihen oder hinter speziellen Absperrungen. Die Weihebecken für das heilige Wasser waren von denen der restlichen Gemeinde getrennt, und es gibt Berichte, dass sie nur auf dem Ende eines Holzlöffels die Kommunion empfangen durften. Städte und Dörfer verfügten teilweise über markante bauliche Merkmale, die auf die Präsenz von Cagots hinwiesen. So gibt es in verschiedenen Ortschaften noch erhaltene „Cagots-Türen“, kleine Nebeneingänge an Kirchen, die speziell für sie reserviert waren. Auch Straßen und Plätze tragen in einigen Regionen Namen wie „Rue des Cagots“ und erinnern somit bis heute an ihre Existenz und ihre soziale Stellung.

Die sozialen Einschränkungen betrafen auch die Eheschließungen. Cagots mussten untereinander heiraten, um ihr „reines“ Blut zu wahren. Mischehen mit Nicht-Cagots waren in vielen Gegenden verboten oder sozial nicht akzeptiert. Diese Regelungen führten zu einer weitgehenden Endogamie und zu einem engen Familiennetz, das zwar die Gemeinschaft zusammenschweißte, aber auch die soziale Isolation verstärkte. Die Diskriminierung gründete sich auf eine Mischung aus abergläubischen Vorstellungen, Vorurteilen und irrationalen Ängsten.

Cagots wurden fälschlicherweise mit Krankheiten, speziell Lepra, in Verbindung gebracht. Es gab Verleumdungen, sie seien gefährlich, unehrlich oder sogar dunkle Magier und hätten angeblich Nachkommen mit körperlichen Besonderheiten wie fehlenden Ohrläppchen oder angeblichen Schwänzen. Diese Mythen waren Ausdruck einer tief verwurzelten Stigmatisierung, die Aversion und Gewalt gegen die Cagots rechtfertigte. Trotz einiger Armenhilfen, päpstlicher Interventionen und rechtlicher Verfügungen, die Diskriminierung zu mildern, blieb die Ausgrenzung mindestens bis ins 19. Jahrhundert allgegenwärtig.

Erst mit der Französischen Revolution begannen sich offizielle Veränderungen durchzusetzen, die gesetzliche Gleichstellung und Abschaffung von Sonderrechten oder -pflichten für Cagots beinhalteten. In der Praxis jedoch blieben Vorurteile und soziale Stigmatisierung oft bestehen. In einigen ländlichen Gebieten dauerte die soziale Ausgrenzung sogar bis ins 20. Jahrhundert an. Im Laufe der Zeit verschmolzen die isolierten Cagot-Gemeinschaften zunehmend mit der übrigen Bevölkerung.

Viele ihrer Nachkommen wollten nicht mehr als solche gekennzeichnet werden und legten das diskriminierende Erbe ab. Trotzdem finden sich noch heute Spuren der Cagot-Geschichte in Ortsnamen, Familiennamen und kulturellen Überlieferungen in den betroffenen Regionen. In einigen Gemeinden wurden Museen eingerichtet, um den historischen Leiden und der Kultur der Cagots zu gedenken und das Bewusstsein für diese vergessene Gruppe zu fördern. Die Cagot-Thematik bietet zudem spannende Einblicke in die Dynamiken von sozialer Ausgrenzung und Rassismus in Europa. Sie verdeutlicht, wie unbegründete Vorurteile und kollektive Ängste eine ganze Gruppe marginalisieren und ihr Leben über Generationen hinweg bestimmen können.

Ihr Schicksal steht exemplarisch für die Mechanismen sozialer Stigmatisierung, die bis heute relevant sind. Moderne Forschungen versuchen, mehr Klarheit über die tatsächlichen Ursprünge der Cagots zu erlangen. Genetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Cagots kaum genetisch von ihren Nachbarn unterschieden. Sprachlich waren sie vollständig integriert, sprachen also Französisch, Baskisch oder Spanisch, je nach Region. Diese Erkenntnisse stützen die Ansicht, dass es sich nicht um eine ethnisch homogene Gruppe handelte, sondern um eine sozial konstruierte Kaste, deren Zusammenhalt vor allem durch die gemeinsame Erfahrung von Diskriminierung geprägt war.

In der heutigen Zeit haben sich im Zuge von Regionalgeschichte und kulturellem Umdenken Aktivitäten entwickelt, die die Geschichte der Cagots aufarbeiten und ihre Würde als Menschen anerkennen. Filme, Bücher und Ausstellungen tragen dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und die Vergangenheit kritisch zu reflektieren. Die Verbindung zur Gegenwart zeigt sich auch darin, dass kollektive Symbole der Ausgrenzung, wie das rote Symbol des Gänse- oder Entenfußes, bisweilen als Protestzeichen gegen aktuelle Formen der Diskriminierung aufgegriffen werden. Zusammenfassend bieten die Cagots eine eindrucksvolle Fallstudie für soziale Ausgrenzung, die sich trotz des Fehlens äußerer äußerlicher Unterschiede über viele Jahrhunderte gehalten hat. Ihr Erbe mahnt dazu, der Gefahr von Vorurteilen und gesellschaftlicher Abwertung wachsam zu sein und für Inklusion und Gleichberechtigung einzutreten.

Die Cagots sind somit nicht nur eine historische Besonderheit, sondern auch ein Spiegel sozialer Dynamiken, die nach wie vor relevant sind.