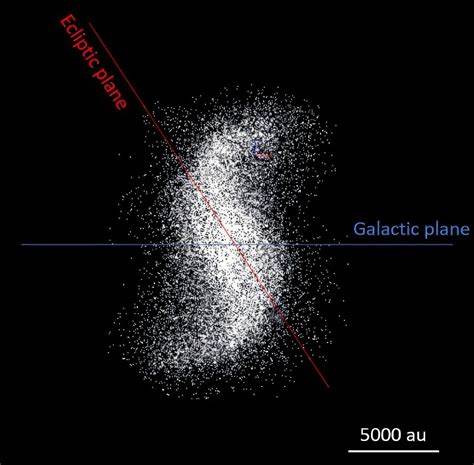

Die Oortsche Wolke ist seit langem ein faszinierendes Konzept in der Astronomie. Als eine riesige, kugelförmige Ansammlung von Milliarden eisiger Himmelskörper, die das Sonnensystem in großer Entfernung umgeben, gilt sie als Ursprung zahlreicher Kometen, die gelegentlich in das innere Sonnensystem eintreten. Während die äußeren Bereiche der Oortschen Wolke aufgrund ihrer enormen Entfernung relativ wenig erforscht sind, gewähren neueste Forschungen nun tiefe Einblicke in die dynamischen Strukturen der inneren Oortschen Wolke. Besonders spannend ist die Entdeckung einer Spiralstruktur, die das bislang eher als diffus angesehene Umfeld überraschen lässt und neue Fragen bezüglich der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems aufwirft. Die innere Oortsche Wolke befindet sich in einem Bereich, der etwa 2.

000 bis 20.000 astronomische Einheiten (AE) vom Sonnenzentrum entfernt liegt. In diesem Bereich sind die Bahnen der dortigen Objekte durch die Schwerkraft der Sonne sowie durch externe Einflüsse, etwa durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne oder durch galaktische Gezeiten, komplex geformt. Das Auffinden einer klar strukturierten Spirale in diesem Bereich ist ein Hinweis darauf, dass dynamische Prozesse, die man zuvor eher mit viel größeren Galaxien oder Diskusstrukturen in Verbindung gebracht hat, auch in kleineren, lokaleren Himmelsregionen wirksam sein können. Eine mögliche Erklärung für die Entstehung dieser Spiralstruktur ist das Zusammenspiel zwischen der gravitativen Wirkung der Sonne und der vorbeiziehenden Sterne in unserer galaktischen Nachbarschaft.

Wenn ein Stern relativ nah an der inneren Oortschen Wolke vorbeizieht, übt seine Schwerkraft eine zeitabhängige Kraft auf die dortigen Objekte aus. Diese Kraft kann deren Bahnen so beeinflussen, dass sie sich zu spiralartigen Mustern bündeln. Auch galaktische Gezeiten, also die Kräfte, die von der Masse der Milchstraße auf die Objekte in der Wolke ausgeübt werden, tragen zur Entstehung und Erhaltung dieser Struktur bei. Die Implikationen dieser Entdeckung sind vielfältig. Zum einen hilft sie dabei, das Verständnis der Herkunft von langperiodischen Kometen zu vertiefen, die aus den entfernten Regionen des Sonnensystems stammen.

Spiralstrukturen können das Risiko beeinflussen, mit dem Objekte aus der Oortschen Wolke in die inneren Bereiche des Sonnensystems gelenkt werden. Zum anderen gibt die Spiralstruktur Hinweise darauf, wie sich die Gas- und Staubwolken, aus denen unser Sonnensystem vor Milliarden von Jahren entstanden ist, durch galaktische Einflüsse entwickelt haben. Die Dynamik der Oortschen Wolke wirkt somit als lebendiges Archiv der galaktischen Geschichte rund um unser Sonnensystem. Aktuelle Simulationen und Beobachtungen, die insbesondere von großen Teleskopen und Raumfahrzeugen unterstützt werden, ermöglichen es Wissenschaftlern, diese Spiralstruktur detaillierter zu analysieren. Sie versuchen, den genauen Mechanismus der Bildung zu reproduzieren und dabei verschiedene Parameter, wie die Dichteverteilung der Objekte, deren Bahndaten und Einflüsse von außen, in Modelle einzubeziehen.

Besonders spannend sind die Möglichkeiten, durch die Analyse dieser Struktur Rückschlüsse auf frühere Sternvorbeiflüge zu ziehen. Jeder nahe Vorbeiflug eines anderen Sterns hinterlässt charakteristische Spuren in der Bewegung der Oortschen Wolke, die sich als verdrehte oder verdichtete Regionen zeigen können. Die Spiralstruktur kann somit helfen, eine Art galaktisches Tagebuch zu erstellen und zu verstehen, wie oft unser Sonnensystem durch seine Reise in der Milchstraße engere Begegnungen mit anderen Sternen hatte. Die innere Oortsche Wolke wird weiterhin als eines der letzten weitgehend unerforschten Gebiete unseres Sonnensystems betrachtet. Die Voraussetzung für eine ausführlichere Erforschung ist der Einsatz moderner, hochsensibler Teleskope, wie des Vera C.

Rubin Observatoriums, das in naher Zukunft signifikante Fortschritte bei der Beobachtung entfernter Himmelskörper erwartet. Ebenso könnte die theoretische Astrophysik durch hochauflösende Computersimulationen helfen, bisherige Annahmen zu widerlegen oder zu bestätigen. Neben den rein wissenschaftlichen Aspekten hat das Verständnis der Spiralstruktur potenziellen Einfluss auf unser planetarisches Sicherheitsdenken. Sollte sich herausstellen, dass solche Strukturen periodisch Objekte auf erdgerichtete Bahnen lenken, wäre dies für zukünftige Kometenabwehrstrategien von Bedeutung. Die Integration dieser neuen Erkenntnisse kann die Entwicklung entsprechender Frühwarnsysteme und Abwehrmechanismen verbessern.