In unserer heutigen Zeit scheint die Informationsflut erschlagend. Täglich werden unzählige Inhalte auf allen möglichen Plattformen veröffentlicht – von Musik über Filme bis hin zu Nachrichten und gesellschaftlichen Trends. Früher war das Finden der richtigen Informationen eine Kunst, die von professionellen Kuratoren, Kritikern und Redakteuren geprägt wurde. Sie durchsuchten die endlosen Datenmengen, werteten sie aus und empfahlen dem Publikum, worauf es wirklich zu achten galt. Doch in Zeiten von Social Media, personalisierten Algorithmen und einer immer größer werdenden Vielfalt an Plattformen hat sich diese Landschaft grundlegend verändert.

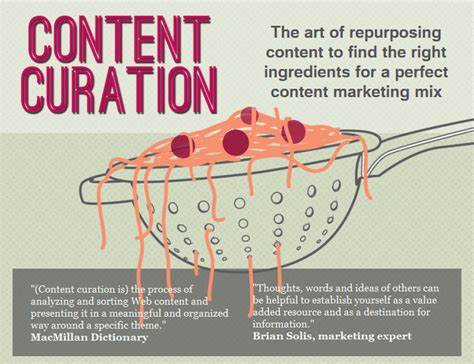

Der Begriff „Kuratiert“ bedeutet ursprünglich, dass jemand aufmerksam und fachkundig auswählt, was gezeigt oder empfohlen wird. Früher konnten wir uns darauf verlassen, dass Redaktionen und Kritiker Empfehlungen aussprachen, die auf echtem Fachwissen beruhten. Wer zum Beispiel in den 90er Jahren Musik entdecken wollte, musste lediglich einen bestimmten Radiosender einschalten, eine Zeitschrift lesen oder eine Fernsehsendung sehen. Solche Empfehlungen hatten Gewicht – sie waren das Ergebnis eines bewussten Auswahlprozesses und halfen dem Publikum, nicht im Informationsmeer zu versinken. Heute hingegen werden Inhalte oft automatisch ausgespielt und durch Algorithmen gefiltert.

Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube bieten zwar eine enorme Reichweite und einen rasanten Zugang zu Neuem, doch sie arbeiten nach Mustern, die vor allem die Bestätigung bereits vorhandener Vorlieben fördern. Wer beispielsweise einen Musikstil gerne hört, bekommt permanent ähnliche Songs vorgeschlagen, aber nur selten neue, ungewöhnliche oder genreübergreifende Empfehlungen. Das wirkt zunächst praktisch, führt aber zu einer inhaltlichen Einengung – einer Bubble, aus der es schwer ist, auszubrechen. Ein weiterer Nachteil zuverlässiger Kuratierung durch Menschen ist, dass diese heute immer mehr zurückgedrängt wird. Die große Menge an Inhalten reizt zwar Werbekunden und treibt Klickzahlen in die Höhe, doch daraus entsteht immer weniger Qualitätskontrolle und kritische Auseinandersetzung.

Die sogenannten Kritiker und Kulturjournalisten sind oft gezwungen, mehr Artikel zu veröffentlichen, um relevant zu bleiben, und es fehlt die Zeit, sich ausführlich mit einzelnen Werken oder Themen auseinanderzusetzen. Die Folge ist ein Überangebot an Informationen, das eher ermüdet und überfordert, als Orientierung bietet. Ein prägnantes Beispiel zeigt die Situation rund um den Musiker Björk und ihr neues Konzertfilmprojekt Cornucopia. Während vor einigen Jahrzehnten Fans einfach auf eine offizielle Webseite oder ein Magazin vertrauen konnten, das klar und gebündelt Informationen lieferte, sind heutzutage Details zum Projekt in unzähligen Posts, Interviews und Reddit-Kommentaren verstreut – oft auch widersprüchlich oder unvollständig. Das macht es für Interessierte schwieriger, den Überblick zu behalten und Fakten von Spekulationen zu unterscheiden.

Die Folge dieser Entwicklung ist, dass wir mittlerweile selbst zu Kuratoren werden müssen, wenn wir nicht in der Flut von Angeboten untergehen wollen. Viele Menschen bemühen sich, eigene Informationssysteme zu schaffen, zum Beispiel durch das Anlegen von Listen oder Notizen in Anwendungen wie Obsidian. Das ist zwar eine pragmatische Lösung, bedeutet aber auch einen enormen Zeitaufwand und eine ständige Selbstdisziplin. Es ähnelt mehr einem zweiten Job als einem entspannten Hobby und zeigt, wie wenig eine technologische Lösung bisher den eigentlichen Bedarf nach echter Orientierung erfüllt. Neben den Algorithmen erschwert auch der Verlust klassischer Redaktionen und Magazinkulturen den Zugang zu kuratierten Inhalten.

Wo es früher feste, verlässliche Bezugspunkte gab, herrscht heute zumeist eine Dynamik, in der Inhalte vor allem schnell viral gehen müssen. Langeform-Kritiken, tiefgründige Besprechungen oder punktgenaue Empfehlungen finden sich seltener, zu Gunsten von kurzlebigen Trends und "Snackable Content". Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer. Einige etablierte Kulturplattformen versuchen nach wie vor, Qualitätsjournalismus zu bieten und die Kunst des Kuratierens zu bewahren. Medien wie Pitchfork im Musikbereich oder Vulture im Film- und Seriensegment sind Beispiele dafür, auch wenn sie unter dem Druck großer Konkurrenz und der Schnelllebigkeit leiden.

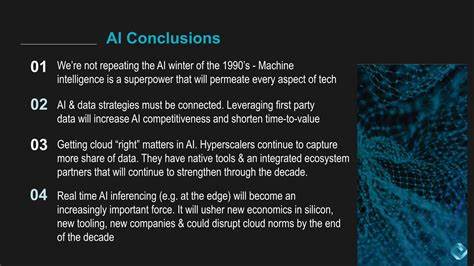

Zudem entstehen neue Initiativen, die klassische Kuratierung mit modernen Technologien verbinden wollen, um Nutzern Orientierung zu geben, ohne sie vollständig der Algorithmus-Logik zu überlassen. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Entwicklung ist, dass Filterblasen und Informationsüberforderung vermehrt Selbstverantwortung und kritisches Bewusstsein erfordern. Wer sich auf Algorithmen verlässt, beschränkt sein Seherlebnis oft auf das Gewohnte und verpasst die Chance auf Horizonterweiterung. Aktiv nach neuen Quellen suchen, Podcasts oder Podcasts mit seriösen Kritiken hören, sich gezielt mit anderen austauschen – all das bleibt notwendig, um trotz der dynamischen digitalen Landschaft nicht den Durchblick zu verlieren. Zudem bietet die Rückkehr zu klassischen Formen der Kuratierung in Kombination mit digitalen Mitteln ein interessantes Zukunftsszenario.

Websites, die handverlesene Empfehlungen bündeln und mit Hintergrundinformationen ergänzen, könnten der Schlüssel sein, um wieder mehr Übersicht und Qualität in die Informationslandschaft zu bringen. Das würde nicht nur das Erlebnis für Nutzer verbessern, sondern auch Künstlern und Kreativen ermöglichen, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, ohne in der Masse zu verschwinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verschwinden klassischer Kuratierung in der digitalen Ära eine große Herausforderung darstellt. Es belastet Nutzer mit der Aufgabe, selbst zu selektieren und kann zu einer allgemeinen Unübersichtlichkeit führen. Doch gleichzeitig eröffnet es die Chance, neue Wege zu finden, wie Menschen und Technologien sinnvoll zusammenarbeiten können, um wertvolle Inhalte sichtbar zu machen.

Wem es gelingt, sich aus den algorithmischen Blasen zu lösen und aktiv nach Vielfalt zu suchen, dem bleiben nach wie vor vielfältige inspirierende Entdeckungen – auch wenn der Weg dorthin heute mühsamer ist als früher. Die Kunst besteht darin, sich diese Eigenverantwortung bewusst zu machen und trotz aller Komplexität nicht den Spaß an Kultur und neuen Erfahrungen zu verlieren.