In der heutigen dynamischen Welt der Datenbanken sind Entscheidungen für die richtige Datenbanklösung entscheidend für den Erfolg eines digitalen Produkts. Besonders bei wachsendem Datenvolumen und steigendem Nutzeraufkommen stellt sich häufig die Frage nach der Skalierbarkeit, Kostenoptimierung und Performance. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür liefert die Migration von CockroachDB zu PostgreSQL, die Motion, ein aufstrebendes Unternehmen im AI-Workflow-Bereich, durchführte. Sie zeigt nicht nur technische Herausforderungen und Lösungen auf, sondern auch die daraus resultierenden Vorteile für Skalierbarkeit, Kosten und Performance. CockroachDB ist eine verteilte SQL-Datenbank, die vor allem durch ihre ausgeprägte horizontale Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und Multi-Region-Unterstützung besticht.

Gerade bei komplexen, global verteilten Anwendungen oder bei strengen regulatorischen Anforderungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt CockroachDB eine interessante Lösung dar. Doch mit steigendem Unternehmenswachstum traten bei Motion in der Nutzung von CockroachDB auch unerwartete Hürden auf. Im Laufe von zwei Jahren hatte CockroachDB für Motion zwar den Vorteil der einfachen Skalierung geboten, allerdings zeigte sich zunehmend ein signifikanter Kostenanstieg. Bis zum Jahr 2024 hatte sich die Datenbankrechnung verfünffacht und erreichte die mittleren sechsstelligen Betrag. Interessanterweise war der Bedarf an Multi-Region-Datenhaltung durch gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO noch nicht gegeben, und die meisten Abfragen waren eher einfach und transaktional.

Das führte schließlich zu der Überlegung, ob nicht eine klassische, zentralisierte Lösung mit PostgreSQL kosteneffizienter und stabiler sein könnte. Eine der größten Schwierigkeiten stellte die Verwaltung von Datenbankmigrationen dar. Prisma, das genutzte ORM-Tool, kam regelmäßig an seine Grenzen, wenn die Datenbank anwuchs. Migrationsprozesse dauerten teilweise mehrere Stunden, aufwendig manuelles Nacharbeiten und parallele Ausführungen im CockroachDB-Cluster waren an der Tagesordnung. Im direkten Vergleich ließ sich jedoch feststellen, dass PostgreSQL eine Migration in vergleichbarer Größenordnung in wenigen Sekunden abwickeln konnte.

Dieses Ergebnis führte zu der Erkenntnis, dass eine Migration zu PostgreSQL nicht nur aus Kostengründen sinnvoll war, sondern auch einen erheblichen operativen Vorteil darstellte. Diese zeitlichen und stabilitätsbedingten Probleme wirkten sich außerdem negativ auf weitere Prozesse aus, insbesondere auf ETL-Jobs. Hier zeigte sich, dass die zur Verfügung stehenden Integrationswerkzeuge für CockroachDB noch unausgereift waren. So nutzte Motion Airbyte als ETL-Lösung, doch selbst diese unterstützte CockroachDB zu diesem Zeitpunkt nur rudimentär, verbunden mit Problemen wie Speicherlecks und instabilen Ausführungen. Die Folge waren oft nächtliche Alarmierungen wegen ausgefallener Datenprozesse und deutlich reduzierte Performance.

Interessant wurde der direkte Performance-Vergleich bei Abfragen. Während CockroachDB für einige spezielle, aggregationslastige Abfragen dank seines optimierten Query Planners im Vorteil war und schnellere Ergebnisse lieferte, zeigte PostgreSQL seine Stärken bei typischen realen Anwendungsfällen mit komplexeren Verknüpfungen und umfangreichen Joins. Häufig generierte Prisma sehr komplexe SQL-Abfragen mit vielen Verschachtelungen und überflüssigen Bedingungen, die CockroachDB zu einem Volltabellenscan zwangen. PostgreSQL konnte solche Abfragen effizienter verarbeiten, was in der Praxis oft zu erheblich schnelleren Antwortzeiten führte. Darüber hinaus spielte auch die Stabilität der Benutzererfahrung eine Rolle.

Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Indizes, mangelnde Transparenz über Indexnutzung und eingeschränkte Möglichkeiten, laufende Abfragen einfach abzubrechen, beeinträchtigten die tägliche Entwicklungsarbeit bei Motion. Mit PostgreSQL ließ sich die Datenbankverwaltung einfacher und intuitiver bewältigen, da gängige SQL-Clients und Tools wie TablePlus hier umfassender und etablierter sind. Ein nicht zu unterschätzender Faktor waren zudem technische Infrastrukturprobleme. Über das CockroachDB-Wolken-Hosting traten immer wieder unerklärliche Verbindungsabbrüche auf, die sich in verschiedenen Entwicklungs- und Produktivumgebungen bemerkbar machten. Diese Netzwerkprobleme blieben trotz intensiver Analysen unlösbar und sorgten für Frust bei Entwicklern und Betriebs-Teams.

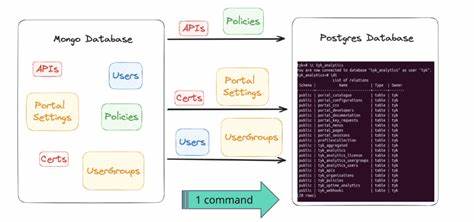

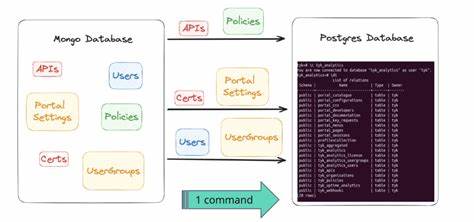

PostgreSQL wiederum zeigte im gleichen Umfeld eine stabilere und zuverlässigere Verbindung. Die eigentliche Migration des umfangreichen Datenbestands mit über 100 Millionen Datensätzen wurde mit einer eigens entwickelten ETL-Lösung realisiert, die moderne Technologien wie das JavaScript-Runtime Bun nutzte. Das Hauptproblem war die leichte Abweichung in der Datenformatierung von JSON- und Array-Spalten zwischen CockroachDB und PostgreSQL. Um die Kompatibilität sicherzustellen, musste zusätzlich eine Datenumwandlungs-Pipeline implementiert werden, die das direkte Umziehen aller Daten in CSV-basierten Streams ermöglichte. Trotz der Komplexität gelang der produktive Umstieg in einer Wartungszeit von knapp einer Stunde – ohne jeglichen Datenverlust.

Die Nachwirkungen waren beeindruckend: Die Antwortzeiten der Anwendung sanken sofort um ein Drittel und es konnten binnen weniger Stunden mehrere unoptimierte SQL-Abfragen auf Grundlage der neuen Monitoring-Werkzeuge erkannt und optimiert werden. Im ökonomischen Vergleich verbesserte die Migration die Kostenstruktur deutlich. Durch die Verlagerung der Datenbankinfrastruktur auf PostgreSQL ließ sich eine jährliche Einsparung von über 110.000 US-Dollar realisieren – eine Summe, die mit weiter steigendem Datenverkehr noch potenziell wächst. Die Möglichkeit, von einem stark wachsenden, aber kostspieligen cloudbasierten CockroachDB-Cluster auf eine effizientere, besser optimierte PostgreSQL-Lösung umzuschwenken, stellt hierbei ein wichtiges Skalierungsmoment dar.

Zusammenfassend bieten sich folgende zentrale Erkenntnisse für Unternehmen an, die eine Migration von CockroachDB nach PostgreSQL in Erwägung ziehen. Erstens sind Migrationen bei wachsendem Datenvolumen wegen unterschiedlicher Implementierungen und Datenformate im Detail komplex, aber mit einer sorgfältigen ETL-Lösung gut machbar. Zweitens können signifikante Vorteile bei Performance und Betriebssicherheit erreicht werden, die durch Kostenersparnisse und verbesserte Nutzererfahrungen flankiert werden. Drittens lohnt es sich, den eigenen Anwendungsfall genau zu analysieren und den tatsächlichen Bedarf an verteilten Datenbanken gegen konventionelle relationale Systeme abzuwägen. PostgreSQL bietet durch sein reichhaltiges Ökosystem und eine breite Palette an Werkzeugen und Extensions zudem langfristig eine größere Flexibilität und Community-Unterstützung.

Für Unternehmen, die sich nicht zwingend mit Multi-Region-Verteilungen beschäftigen müssen, kann der Verzicht auf eine komplexe verteilte Architektur eine Reduktion von Komplexität und Fehlerquellen bewirken. Die Migration stellt also nicht nur einen Wechsel der Technologie dar, sondern auch einen Schritt hin zu mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Kostenkontrolle. Der Erfahrungsbericht von Motion zeigt eindrucksvoll, wie technische Migrationen im Arbeitsalltag eines einzelnen Engineers bewältigt werden können, welche Stolpersteine zu erwarten sind und wie letztlich die Fortentwicklung des gesamten Systems nachhaltig gelingt. Für Unternehmen und Entwickler bietet die Entscheidung für PostgreSQL viele Chancen, das Potenzial bewährter relationaler Datenbanktechnologien zu nutzen und gleichzeitig wachsenden Anforderungen flexibel zu begegnen. Die sorgfältige Vorbereitung, das Testen von Migrationen und ein schrittweises Vorgehen sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg solcher Projekte.

Abschließend lässt sich sagen, dass Migrationen von skalierbaren verteilten Datenbanksystemen hin zu klassischen relationalen Systemen dann besonders sinnvoll sind, wenn die Vorteile der Verteilung nicht voll ausgeschöpft werden und Kostendruck sowie Performanceprobleme dominieren. In diesem Spannungsfeld ist PostgreSQL nach wie vor eine der besten Optionen im modernen Datenbankumfeld – wirtschaftlich, performant und mit einer großen Dev-Community im Rücken.

![Toyota thought of everything when they designed the '89 Crown [video]](/images/286B3917-5E61-4F0E-B012-A2026661390E)