Die Erforschung der Genomevolution ist ein faszinierendes Feld innerhalb der Biologie, das unser Verständnis darüber erweitert, wie sich Arten im Laufe der Zeit verändern und anpassen. Ein Aspekt, der in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt ist, sind episodische Ausbrüche von genomischen Umstrukturierungen – massive, plötzliche Veränderungen in der Chromosomenstruktur, die evolutionäre Wendepunkte markieren können. Dies steht im Gegensatz zu graduellen, kontinuierlichen Veränderungen und hebt wichtige Mechanismen von Anpassung und Speziation hervor. Einer der spannendsten Fälle solcher genomischen Umwälzungen wurde jüngst im Zusammenhang mit den Clitellata – einer Untergruppe der Ringelwürmer (Annelida) – beschrieben. Diese Gruppe umfasst überwiegend Süßwasser- und terrestrische Arten, also Ringelwürmer, die nicht im Meer leben.

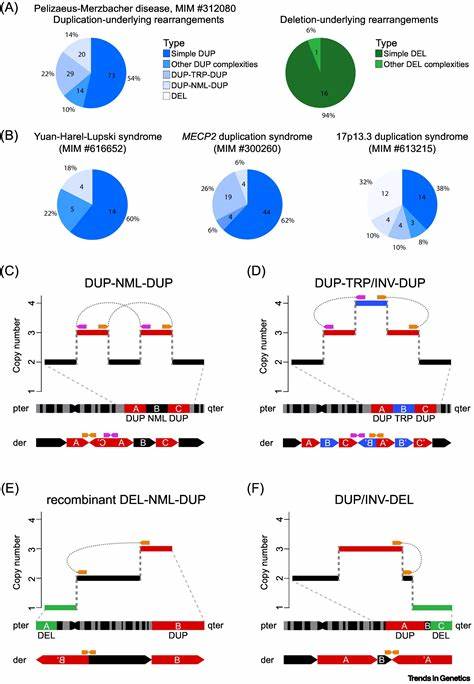

Die evolutionären Ereignisse, die zur Entstehung der Clitellata geführt haben, waren begleitet von einem drastischen Umbau ihrer Genome. Forscher konnten umfangreiche chromosomale Neuordnungen, auch als „genomisches Scrambling“ bezeichnet, feststellen, das die Grundlage für ihre Anpassung an neue Lebensräume bilden könnte. Die Tiefe und das Ausmaß dieser Umstrukturierungen sind bemerkenswert: Zwischen den marinen Vorfahren und den Clitellaten ist eine massive Auflösung der sogenannten Makrosyntenie festzustellen – das bedeutet, dass die großen chromosomalen Anordnungen von Genen und Genabschnitten stark verändert wurden. Diese Veränderungen umfassen unter anderem die Bildung sogenannter Neocentromere, also neu entstandener Zentromerbereiche, die für die richtige Verteilung der Chromosomen in den Tochterzellen während der Zellteilung essenziell sind. Begleitet wurde dies von einem starken Zuwachs an Transposons, mobilisierbaren genetischen Elementen, die als Evolutionstreiber bekannt sind und oft mit Genominstabilität assoziiert werden.

Interessanterweise gehen diese massiven genomevolutionären Veränderungen vermutlich auf den Verlust wichtiger Gene zurück, welche die Integrität des Genoms und die Homöostase der Zellteilung garantieren. Das Fehlen solcher Schutzmechanismen könnte eine erhöhte Frequenz an genomischen Umlagerungen erlaubt oder sogar begünstigt haben. Diese dynamische Phase der Genomumgestaltung erscheint als ein seltener und relativ kurzer evolutionärer Ausbruch, der eine vorherige Ära genetischer Stabilität abrupt beendete. Auf der funktionellen Ebene betreffen diese Umstrukturierungen auch wichtige Gencluster wie die sogenannten Hox-Gene, die eine bedeutende Rolle bei der Körperachsenentwicklung und Segmentierung spielen. Bei marinen Ringelwürmern liegen diese Gene traditionell in engem, lokal organisiertem Kontakt.

Bei den Clitellaten hingegen wurde diese kurze räumliche Nähe aufgebrochen und durch langreichweitige Interaktionen im dreidimensionalen Genomkompartiment ersetzt. Dies legt nahe, dass trotz der umfangreichen strukturellen Veränderungen genetische Regulationsmechanismen erhalten oder neu gestaltet wurden, um die nötige Vielfalt und Stabilität in der Entwicklung zu gewährleisten. Über diesen Fall hinaus spiegelt die Erkenntnis der episodischen genomischen Umstrukturierungen einen generellen biologischen Mechanismus wider, der in verschiedenen Organismengruppen eine wichtige Rolle spielt. Während bei vielen Arten eine vergleichsweise hohe Konservierung der Genomstruktur vorherrscht – insbesondere in Bezug auf Syntenie, also die Reihenfolge der Gene auf Chromosomen – zeigen andere Linien bemerkenswerte Toleranz und Dynamik. Diese Unterschiede können Hinweise darauf geben, wie genomische Flexibilität zur Anpassung an neue Umweltbedingungen und ökologischen Nischen beiträgt.

Die Forschung zur Genomstabilität und zu Mechanismen der DNA-Reparatur liefert einen wichtigen Rahmen, um diese Phänomene zu verstehen. Enzyme und Komplexe wie MutS-MutL und GINS spielen eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der genomischen Integrität während der DNA-Replikation und der Reparatur von Fehlpaarungen. Ein Defekt oder Verlust dieser Systeme kann zu Mutationen, Chromosomenbrüchen und folglich zu umfangreichen Umstrukturierungen führen. Solche genomischen Katastrophen – analog zu Konzepten wie Chromothripsis in der Krebsforschung – könnten evolutionär bedeutsame Ereignisse gewesen sein, die neue Genkombinationen und Transkriptionsmuster hervorbrachten. Darüber hinaus haben Transposable Elemente, die sogenannten „springenden Gene“, als Treiber der Genomplastizität an Bedeutung gewonnen.

Obwohl sie oftmals als parasitäre DNA betrachtet werden, sind sie essenzielle Motoren für Innovationen im Genom. Ihre Integration in oder in der Nähe von Genen kann regulatorische Netzwerke verändern, neue genetische Variationen einführen oder sogar zur Genfusion führen, was die Evolution neuer Funktionen ermöglicht. Moderne technische Fortschritte, insbesondere Hochdurchsatzsequenzierung und 3D-Genomanalyse mithilfe von Hi-C-Daten, erlauben es Forschern, die komplexe Architektur von Genen auf Chromosomenebene zu erforschen und die evolutionären Veränderungen sowohl linear als auch räumlich zu kartieren. Diese Kombination bietet einen detaillierteren Blick auf genomische Struktur und deren dynamische Veränderungen über massive evolutionäre Zeiträume. Das Studium der Clitellata als Modell klärt somit wichtige Fragen zur Balance zwischen Genomstabilität und -flexibilität.

Anders als viele andere Tiergruppen, bei denen eine starke Konservierung der Chromosomenstruktur evolutionäre Prozesse einschränkt, zeigen Clitellaten, dass radikale chromosomale Umstrukturierungen toleriert und möglicherweise sogar evolutionär genutzt werden können. Ihre Genomarchitektur ist das Resultat eines relativ isolierten und intensiven Bursts von Veränderung, gefolgt von einer wiederkehrenden Periode relativer Stabilität. Diese Erkenntnisse besitzen weitreichende Konsequenzen nicht nur für die Königreiche der Annellida, sondern auch für unser allgemeines Verständnis von evolutionärer Innovation. Episodische genomische Umstrukturierungen könnten als Auslöser für plötzliche Artenradiationen, ökologische Opportunitäten und neuartige Anpassungen dienen. Sie erweitern das traditionelle Bild einer langsamen, graduellen Evolution mit Phasen relativer Stabilität („Punctuated Equilibrium“), indem sie genetische Erneuerungsmechanismen beleuchten, die zu beschleunigter Diversifizierung führen.

Weiterhin können solche Erkenntnisse Anwendung in medizinischen und biotechnologischen Bereichen finden. Das Verständnis der Hintergründe von Genominstabilität, wie sie bei Krebserkrankungen durch chromosomale Umlagerungen auftritt, bereichert sowohl die Diagnose als auch potenzielle Therapieansätze. Auch in der Landwirtschaft und Naturschutzbiologie könnten Kenntnisse über die genomische Plastizität helfen, resilientere Kulturpflanzen oder bedrohte Arten durch gezielte Zuchtprogramme zu entwickeln. Zusammenfassend zeigt sich, dass episodenhafte massive Genomumgestaltungen eine wichtige Rolle in der Evolution spielen und dabei sowohl die Struktur als auch Funktion der Gene und deren Interaktionen verändern. Die Untersuchungen an nicht-marinen Ringelwürmern sind ein Paradebeispiel, das exemplarisch illustriert, wie evolutionäre Innovation Hand in Hand mit genomischer Dynamik gehen kann.

Es eröffnet neue Perspektiven auf die vielfältigen Wege, durch die das Leben auf der Erde seine beeindruckende Vielfalt und Anpassungsfähigkeit erreicht hat.