Die Einführung von Zöllen und Importabgaben unter der Regierung von Donald Trump galt von Anfang an als potenzieller Katalysator für steigende Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten. Viele Experten und Ökonomen prognostizierten bereits kurz nach den ersten Ankündigungen eine deutliche Verteuerung zahlreicher Konsumgüter. Die Befürchtung war, dass höhere Importkosten direkt auf die Endverbraucher überwälzt würden und so eine erneute Inflation anheizen könnten. Doch die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zeigen ein überraschendes Bild: Die tatsächlichen Auswirkungen der Trump-Tarife auf die Inflation und Preise im Alltag sind bisher moderat ausgefallen und in manchen Bereichen sogar schwächer als erwartet. Laut dem jüngsten Bericht des US-Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise im April 2025 mit einer jährlichen Rate von 2,3 Prozent – die geringste Steigerung seit Anfang 2021.

Insbesondere die Kerninflation, die volatile Kosten wie Energie und Nahrungsmittel ausschließt, blieb mit 2,8 Prozent zwar erhöht, aber weit entfernt von dramatischen Zunahmen. Experten hatten aufgrund der tarifbedingten Abgaben auf chinesische Waren sowie Stahl, Aluminium und Produkte aus Kanada und Mexiko mit einem deutlich höheren Preisdruck gerechnet. Vor allem in den Bereichen Bekleidung, Elektronik und Automobilsektor hatte man mit markanten Preissprüngen gerechnet, doch überraschenderweise sanken die Preise für Kleidung und Neuwagen sogar. Diese Entwicklung wirft ein neues Licht auf die bisherigen Annahmen zur direkten Einflussnahme von Handelszöllen auf die Verbraucherpreise. Die erwartete Überwälzung der Zollkosten auf den Endverbraucher blieb weitgehend aus.

Zwar stiegen die Preise für bestimmte Elektronikartikel und Haushaltsgegenstände, aber dieser Anstieg wirkte sich kaum auf die allgemeine Preisentwicklung aus. Das Haupttriebmittel der Inflation im April war stattdessen im Wohnungsmarkt zu finden, der mehr als die Hälfte des monatlichen Preiszuwachses ausmachte. Die Politik der Trump-Administration nutzt diese Fakten, um die bisherige Kritik an der Zollpolitik zurückzuweisen. Die sogenannte Trump War Room, ein Kommunikationsorgan der Präsidenten-Kampagne, bezeichnete die Zahlen als Beleg dafür, dass die Strategie „funktioniere“ und American Energy-Förderung, Bürokratieabbau und Haushaltsdisziplin Fortschritte zeigten. Diese Darstellung stößt jedoch zunehmend auf Skepsis, insbesondere, weil die Meinung der Verbraucher über die wirtschaftliche Bilanz des Präsidenten weiterhin negativ ausfällt.

Die Reaktion der Federal Reserve auf diese Entwicklungen ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Während einige Experten wie Fed-Vorstand Adriana Kugler davor warnen, dass die noch bestehenden hohen Zollsätze auf Importe weiterhin Druck auf die Inflation ausüben könnten, hat die erzielte Ruhe bei den Verbraucherpreisen die Diskussion über Zinssenkungen neu entfacht. Präsident Trump und seine Anhänger fordern, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell den Leitzins senken solle, um Wachstum zu fördern und den Preisauftrieb zu dämpfen. Doch viele Ökonomen gehen weiterhin davon aus, dass die Inflation noch in diesem Jahr wieder anziehen wird. So erwartet die Investmentbank Citi eine Steigerung des persönlichen Konsumausgabenindex auf etwa 3 Prozent bis Ende 2025 – deutlich über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der Inflationserwartungen. Bereits bevor die meisten der neuen Zölle in Kraft traten, lagen die Erwartungen der Verbraucher auf einem erhöhten Niveau. Jüngste Daten der New Yorker Fed zeigen, dass die Preise in den kommenden drei Jahren im Schnitt um 3,2 Prozent jährlich steigen könnten – der höchste Wert seit Mitte 2022. Experten wie John Williams, Präsident der New Yorker Fed, betonen, dass stabile und gut verankerte Inflationserwartungen der Schlüssel für eine erfolgreiche Geldpolitik sind. In Zeiten großer wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten sei ihre Beibehaltung eine „Grundlage“ für das Vertrauen in die Zentralbank.

Die überraschend moderate Wirkung der Trump-Tarife auf die Preise lässt sich aus mehreren Gründen erklären. Zum einen könnte der internationalen Handel insgesamt flexibler auf Zölle reagieren als angenommen, beispielsweise durch Anpassungen in der Lieferkette, Substitution von Waren oder Vorverlagerung von Bestellungen. Zum anderen könnten Produzenten die Mehrkosten zunächst selbst absorbieren, um Marktanteile nicht zu verlieren. Zudem spielt der Einfluss anderer Faktoren wie etwa der Energiepreise, Arbeitskosten und Nachfragebedingungen eine bedeutende Rolle bei der Gesamtpreisentwicklung. Trotz der zahlenmäßigen Zurückhaltung bedeutet dies keineswegs, dass die Tarife langfristig folgenlos bleiben.

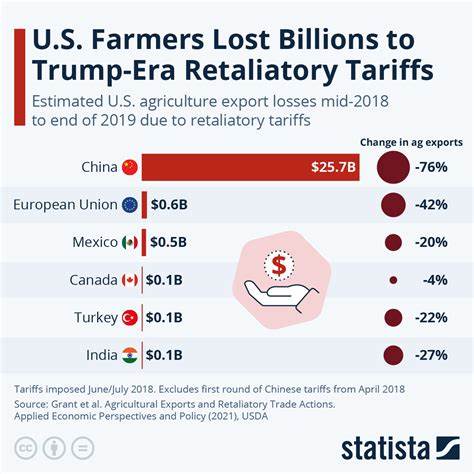

Viele Analysten weisen darauf hin, dass die Auswirkungen verzögert eintreten könnten, und eine nachhaltige, strukturelle Veränderung der Handelsbeziehungen könnte künftig zu stärkeren Preisschwankungen führen. Auch die Lockerungen beim Handelskonflikt mit China, die zwischenzeitlich zu gesenkten Zollraten führten, trugen dazu bei, den unmittelbaren Inflationsdruck abzumildern. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse bleibt die Diskussion um den Einsatz von Handelszöllen als Wirtschafts- und außenpolitisches Instrument hochgradig kontrovers. Während Befürworter wie die Trump-Administration ihre Effektivität bei der Stärkung der heimischen Industrie und der Erhöhung staatlicher Einnahmen hervorheben, warnen Kritiker vor den Risiken für Verbraucher, Unternehmen und die Gesamtwirtschaft. Für Verbraucher bedeuten steigende Preise eine Verringerung der Kaufkraft und Lebensqualität.

Für Unternehmen erhöhen Zölle oft die Produktionskosten, was Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen beeinträchtigen kann. Auf der politischen Bühne hat die überraschend stabile Inflation zumindest vorerst dazu geführt, dass die akuten Dystopien eines massiven Kaufkraftverlusts und einer galoppierenden Inflation nicht eingetreten sind. Dies kann sich in einer erhöhten politischen Planungssicherheit niederschlagen, die auch für Investoren, Konsumenten und Marktteilnehmer wichtig ist. Andererseits bleibt die Unsicherheit über die künftige Entwicklung und die potenziellen Auswirkungen der Handelskonflikte bestehen. Für die Zukunft dürfte ein genaues Monitoring der Preisentwicklung und der Reaktionen der Wirtschaft auf Veränderungen in der Handelspolitik essenziell sein.

Die globale Vernetzung der Lieferketten und die Abhängigkeiten von internationalen Märkten machen es ohnehin schwierig, isolierte Effekte einzuschätzen. Eine weitere Herausforderung stellen mögliche Gegenmaßnahmen anderer Länder dar, die in einem Handelskrieg zu Vergeltungszöllen und zusätzlichen Belastungen führen könnten. Abschließend lässt sich sagen, dass die bislang beobachteten Auswirkungen der Trump-Tarife auf die Verbraucherpreise weniger dramatisch sind als zuvor angenommen. Trotz bestehender Zollbelastungen ist die Inflation zuletzt auf einem moderaten Kurs geblieben, was viele Erwartungen widerlegt hat. Gleichzeitig bleibt es wichtig, diese Entwicklung nicht als Entwarnung zu verstehen, sondern weiterhin wachsam zu beobachten, wie sich die internationalen Handelsbeziehungen und die innenwirtschaftlichen Bedingungen verändern.

Die Dynamik von Inflation, Zöllen und globaler Wirtschaftspolitik wird auch in den kommenden Monaten eine zentrale Rolle in der öffentlichen Debatte und der wirtschaftlichen Steuerung spielen.

![PFAS: The Biggest Chemical Cover-Up in History [video]](/images/722FE10D-4C2C-427F-8307-F53F682214AA)