Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt der Softwareentwicklung grundlegend. Werkzeuge wie ChatGPT oder GitHub Copilot sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern sind heute fester Bestandteil im Alltag vieler Entwicklerinnen und Entwickler. Sie unterstützen nicht nur bei der Code-Generierung, sondern helfen auch bei der Erstellung von Benutzerstories und sogar bei der Selbstreflexion des Lernprozesses. Doch die Herausforderung für Ausbildungsprogramme besteht darin, jungen Menschen beizubringen, wie sie diese Technologien sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können, ohne dass ihre eigenen Fähigkeiten im Programmieren, eigenständigen Lernen oder kritischen Denken verloren gehen. In der heutigen digitalen Landschaft muss es darum gehen, wie man mit KI arbeitet, ohne nur noch von ihr abhängig zu sein.

Die Balance zwischen technologischem Fortschritt und menschlicher Kompetenz zu finden, wird immer wichtiger. An der Amsterdam University of Applied Sciences, genauer gesagt im Studiengang Software Development auf Associate-Degree-Niveau, verfolgt man deswegen einen innovativen Ansatz. Hier wird KI als wertvolles Lernwerkzeug gesehen, das den Lernprozess unterstützt, dabei aber die Studierenden stets in der Rolle der entscheidenden, aktiven Gestalter ihrer Arbeit belässt. Die Philosophie, die hinter dieser Herangehensweise steht, lässt sich am besten mit dem Bild der Studierenden als Architekten ihrer eigenen Software beschreiben. Sie nutzen KI als Werkzeug und Unterstützung, nicht als Ersatz für eigenes Denken und kreative Lösungsfindung.

Bevor Studierende beginnen, aktiv mit KI-Tools zu arbeiten, wird von ihnen erwartet, dass sie eine solide Grundlage in den relevanten Programmier- und Frameworkkenntnissen besitzen. Denn nur wer die Technologie versteht und selbst programmieren kann, ist in der Lage, den von KI generierten Code kritisch zu bewerten, Fehler zu erkennen und eigenständig sinnvolle Entscheidungen in Bezug auf Architektur und Sicherheit ihrer Softwareprojekte zu treffen. Die Studierenden bleiben somit die Kontrolleure und Verantwortlichen über ihre Arbeiten – die KI hilft, ist aber keine Autorität. Neben der technischen Unterstützung durch KI wird der Aspekt der Reflexion ebenfalls intensiv gefördert. Zwei zentrale Methoden kommen hier zum Einsatz.

Zum einen schreiben Studierende eigene Reflexionen über ihre Lernfortschritte und Vorgehensweisen. Anschließend holen sie sich Feedback von KI-Tutoren, die ihre Texte überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen. Dadurch lernen sie, Eigenverantwortung zu übernehmen, denn auch wenn die KI Hinweise gibt, bleibt der Inhalt vollständig in der Hand der Studierenden. Zum anderen arbeiten sie mit einer umgekehrten Herangehensweise, bei der eine KI reflektierende Fragen stellt. Diese Fragen regen zum Nachdenken an und liefern Input für weiterführende Reflexionsberichte.

Dadurch wird der Lernprozess vertieft und eine Grundlage geschaffen, die für individuelle Feedbackgespräche und Assessment-Runden genutzt werden kann. Diese intensive Auseinandersetzung mit KI wird durch persönlichen Austausch und gezielte Anleitung durch Dozierende ergänzt. Regelmäßige Einzelgespräche ermöglichen es, nicht nur fachliche Fragen zu klären, sondern auch eine selbstreflektierte Haltung zum Lernen und Arbeiten zu entwickeln. Gerade im zweiten Studienjahr, sobald die technischen Fähigkeiten ausreichend gefestigt sind, richten sich die Gespräche verstärkt darauf, wie jede und jeder einzelne Studierende die KI am effektivsten nutzen kann. Der Fokus liegt darauf, die eigene Arbeitsweise immer wieder zu hinterfragen – Wann ist der Einsatz von KI sinnvoll? Welche Fallstricke muss ich beachten? Wie bleibe ich trotzdem eigenständig und kritisch? Darüber hinaus bietet die Hochschule ergänzende Online-Module an, die Themen rund um KI und deren verantwortungsbewusste Anwendung vertiefen.

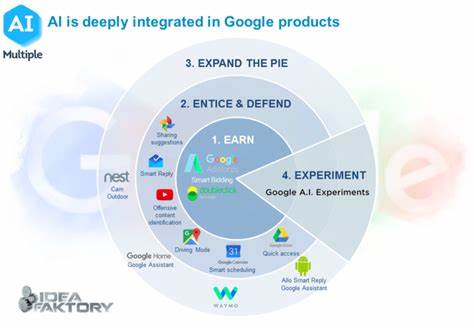

Diese zusätzlichen Ressourcen sollen sicherstellen, dass alle Studierenden ihr Wissen jenseits des eigentlichen Studienbetriebs erweitern können und Herausforderungen im Umgang mit KI besser verstehen. Die Einbindung von externen Lernangeboten ist ein wichtiger Baustein, um den Umgang mit KI in einen größeren gesellschaftlichen und ethischen Kontext zu stellen. Die dezidierte Vorbereitung auf die berufliche Realität ist ein weiterer zentraler Aspekt dieses Konzepts. In der Softwareindustrie gehören Tools zur KI-gestützten Entwicklung bereits heute zum Standard. Unternehmen nutzen KI etwa, um schneller Code zu schreiben, komplexe Probleme effizienter zu lösen oder innovative Lösungswege zu finden.

Wer hier nicht auf dem aktuellsten Stand bleibt und nicht gelernt hat, wie man KI bewusst und kontrolliert einsetzt, wird es im Job schwer haben. Daher legt die Ausbildung in Amsterdam großen Wert darauf, neben der praktischen KI-Nutzung vor allem die zugrundeliegenden klassischen Programmierfähigkeiten zu stärken. So sind die Studierenden nicht nur Kompetente Nutzer von KI, sondern verstehen auch, wann und warum sie bestimmte Hilfsmittel einsetzen – eine Fähigkeit, die weit über die Technik hinausgeht. Die Rolle der Entwicklerinnen und Entwickler verändert sich also. Sie werden weniger reine Code-Schreiber und mehr kreative Problemlöser und strategische Entscheider, die KI als kraftvolles Werkzeug einsetzen.

Diese Veränderung fordert auch von der Ausbildung eine andere Herangehensweise: Weg von der reinen Wissensvermittlung, hin zu einem Lernen, das die Selbstständigkeit, kritisches Denken und den reflektierten Umgang mit Technologie in den Mittelpunkt stellt. Genau hier setzt die Strategie der Amsterdam University an, indem sie Studierende darin bestärkt, ihre Werkzeuge bewusst auszuwählen und zu kontrollieren – statt ihnen blind zu vertrauen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Form der KI-Integration in die Ausbildung nicht nur dazu beiträgt, die Qualität der Arbeiten zu verbessern, sondern auch die Motivation und Selbstwirksamkeit der Studierenden steigert. Die Möglichkeit, reflexiv mit einer KI zu interagieren, fördert eine Haltung des lebenslangen Lernens und eröffnet neue Perspektiven auf den eigenen Entwicklungsprozess. Zudem werden ethische Fragen und Verantwortungsbewusstsein gezielt angesprochen, was in der heutigen digitalen und vernetzten Welt essentiell ist.

Dass der bewusste und kontrollierte Umgang mit KI letztendlich kein Widerspruch zur Förderung klassischer Kompetenzen ist, sondern deren Ergänzung und Erweiterung darstellt, wird in diesem Programm damit eindrucksvoll bewiesen. Die Studierenden lernen, KI bewusst als Hilfsmittel in ihrer Arbeit zu nutzen, ihre Entscheidungen stets kritisch zu hinterfragen und gleichzeitig die eigene Kreativität und Fachlichkeit weiterzuentwickeln. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird stark von der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine geprägt sein – und Amsterdam bereitet junge Entwicklerinnen und Entwickler optimal darauf vor. Insgesamt zeigt sich, dass erfolgreiche KI-Integration in der Ausbildung weit mehr erfordert als das reine Kennenlernen von Tools. Es braucht eine umfassende didaktische Strategie, die technische Grundlagen, Reflexion, individuelles Coaching und eine ethische Haltung vereint.

Nur so können Studierende wirklich befähigt werden, die Potenziale der künstlichen Intelligenz verantwortungsvoll zu nutzen, ohne ihre eigenen Kernkompetenzen zu verlieren. Dieses Modell könnte wegweisend sein und als Blaupause dienen, um Ausbildung und Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung weiter zu entwickeln – für eine Zukunft, in der der Mensch stets die Kontrolle behält und KI als Chance statt als Bedrohung erlebt wird.