Mit dem zunehmenden Wachstum und den steigenden Anforderungen moderner Applikationen sehen sich viele Unternehmen vor der Herausforderung, die passende Datenbanklösung zu finden. Eine zunehmend häufig diskutierte Entscheidung ist die Migration von hochverteilten Systemen, wie CockroachDB, hin zu klassischen relationalen Datenbanken, insbesondere PostgreSQL. Die Beweggründe hierfür sind vielfältig und reichen von Kostenoptimierungen über bessere Performance bis zu einfacherer Wartung und großer Flexibilität. CockroachDB wurde für viele Unternehmen zu einer attraktiven Lösung, insbesondere wegen seiner starken horizontalen Skalierbarkeit und hohen Verfügbarkeit, die vor allem für Multi-Region-Setups relevant sind. Gerade für Anwendungen, die strengen Datenschutzregelungen wie der DSGVO unterliegen, erschien ein verteiltes Datenbanksystem sehr sinnvoll, um Datenlokalisierung zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu minimieren.

Gleichzeitig erfreuten sich Anwendungen über die SQL-Kompatibilität CockroachDBs, was den Umstieg und die Nutzung erleichterte. Doch mit dem Unternehmenswachstum traten Herausforderungen auf, die häufig unterschätzt wurden. Die Kosten explodierten, was sich deutlich in stark ansteigenden Rechnungen niederschlug. Beispielhaft zeigt sich bei einem Unternehmen, das Anfang 2022 auf CockroachDB setzte, dass bis 2024 die Ausgaben um das Fünffache auf mehrere Hunderttausend Euro stiegen – obwohl viele der ursprünglich angedachten Mehrwerte, wie Multi-Region-Setups, gar nicht umgesetzt wurden. Dies wirft die Frage auf, welchen Mehrwert ein hochverteiltes System bietet, wenn der Anwendungsfall primär einfache und transaktionale Abfragen innerhalb einer Region erfordert.

Abgesehen von den Kosten offenbarten sich bei CockroachDB auch technische Einschränkungen, die den Betrieb erschwerten. Besonders Migrationen wurden zunehmend problematisch, da herkömmliche ORMs wie Prisma zeitweise ausfielen und zeitüberschreitende Fehler auftraten. Entwickler sahen sich gezwungen, Migrationen manuell direkt auf der Datenbank durchzuführen, was den Deployment-Prozess blockierte und die Produktivität beeinträchtigte. Diese Probleme behinderten sogar längerfristige Updates und führten dazu, dass Organisationen auf veralteten Versionen sitzen blieben, was wiederum den Support und die Stabilität erschwerte. Neben Migrationsproblemen beeinträchtigten die auftretenden Timeouts auch kritische Datenübertragungsprozesse wie ETL-Jobs.

Die Auswahl an zuverlässigen Tools für die Replikation von CockroachDB-Daten war begrenzt, und verfügbare Lösungen wie Airbyte wiesen noch Kinderkrankheiten auf, darunter Speicherlecks, die zu wiederholtem Stillstand führten. Die resultierenden Ausfälle und die schlechte Performance belasteten das Tagesgeschäft und erforderten einen hohen manuellen Wartungsaufwand. Im direkten Vergleich der Abfragegeschwindigkeiten zeigte sich, dass CockroachDB zwar bei manchen speziell optimierten Abfragen seine Stärke ausspielen kann, durch den intelligenten Query Planner bedingt, jedoch überwiegend die Performance von komplexen realen Abfragen hinter der von Postgres zurückblieb. Komplizierte, von ORM-Tools generierte SQL-Abfragen führten auf CockroachDB häufig zu ineffizienten Volltabellenscans und hochlatenten Antworten. Postgres wiederum bewies in vielen Szenarien eine viel bessere Effizienz, trotz seiner weniger ausgefeilten Optimierungsmechanismen.

Ein weiterer Vorteil von Postgres war die deutlich bessere Handhabung problematischer Abfragen und Operationen. Während in CockroachDB das Abbrechen laufender Queries komplex und riskant war, dank des verteilten Cluster-Modells, erlaubte Postgres einfache und schnelle Abbruchmechanismen, was im Live-Betrieb essenziell ist, um die Stabilität und Reaktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Auch die Entwicklererfahrung war bei Postgres durchweg besser. Die Unterstützung etablierter und bewährter Tools sowie eine Vielzahl an Erweiterungen und Managementmöglichkeiten ermöglichen eine effiziente Wartung und Optimierung. Die Entwickler berichteten, dass sich viele zuvor bestehende Probleme mit Queries durch kurze Tuning-Maßnahmen lösen ließen, was unmittelbar die Performance und die Benutzererfahrung verbesserte.

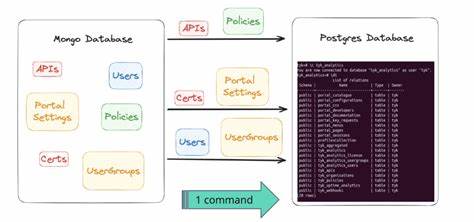

Nicht zu vernachlässigen sind die Herausforderungen mit der Netzwerkanbindung und Infrastruktur, wie etliche Connectivity-Störungen in Verbindung mit CockroachDB belegen. Periodische Ausfälle und Probleme bei der Verbindung führten zu Ausfällen und Blockaden in unterschiedlichen Umgebungen – von lokalen Clients über Continuous Integration Pipelines bis hin zu Datenintegrationen. In der Erfahrung von Anwendern traten solche Probleme mit Postgres hingegen kaum auf, was den Betrieb zuverlässiger machte. Der technische Migrationsprozess selbst stellte eine Herausforderung dar, die jedoch mit methodischem Vorgehen und der Nutzung moderner Tools gut bewältigt werden konnte. Das Exportieren der Daten aus CockroachDB und der Import in Postgres erforderte Anpassungen – insbesondere da CockroachDB und Postgres unterschiedliche Formate für JSON- und Array-Daten verwendeten.

Ein eigens entwickeltes ETL-Skript, das in der Programmiersprache Bun geschrieben wurde, konnte durch parallele Verarbeitung und Streaming der Daten innerhalb von etwa 15 Minuten die gesamte Migration vollziehen. Dabei wurde darauf geachtet, dass keine Daten verloren gingen und dass die Integrität erhalten blieb. Das Ergebnis der Migration war eine deutliche Einsparung bei den Betriebskosten um mehr als 100.000 US-Dollar jährlich bei gleichzeitiger Steigerung der Systemstabilität und Performance. Die aggregierte Latenzzeit aller Anfragen konnte um ein Drittel reduziert werden, was sowohl die Endnutzer als auch die Entwickler zufriedener machte.

Die Post-Migrationphase eröffnete zudem neue Möglichkeiten für Optimierungen im Betrieb. Das umfangreiche Ökosystem rund um Postgres bietet tiefgehende Analyse- und Tuning-Tools wie PGAnalyze, mit deren Hilfe viele zuvor unerkannte Ineffizienzen schnell behoben werden konnten. Die Kombination aus kosteneffizientem Betrieb, verbesserter Nutzererfahrung und flexibler Erweiterbarkeit macht Postgres zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner IT-Architekturen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Migration von CockroachDB zu Postgres für Unternehmen, die sich vor allem auf Single-Region-Anwendungen mit größeren Datenmengen konzentrieren, viele Vorteile mit sich bringt. Die Kosteneinsparungen, die zuverlässige Performanz, die einfacheren Migrationen sowie der Zugang zu einem weitreichenden Ökosystem sprechen klar für Postgres.

Zudem schafft die geringere Komplexität mehr Freiheit und Flexibilität für Entwicklerteams. Unternehmen, die den Schritt wagen, profitieren sowohl kurzfristig durch Verbesserungen im Betrieb als auch langfristig durch eine zukunftssichere Datenbanklösung. Die Migration erfordert zwar eine sorgfältige Planung und technisches Know-how, doch der Erfolg im Praxistest zeigt, dass sie sich in jedem Fall lohnt. Abschließend ist zu erwähnen, dass eine solche Transformation auch Chancen für technische Talente bietet, sich intensiver mit Datenbanktechnologien auseinanderzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln. Die offene Community von Postgres garantiert zudem kontinuierlichen Support und Weiterentwicklung, was die Entscheidung zusätzlich attraktiv macht.

Für Unternehmen, die auf der Suche sind nach einer schlanken, effizienten und bewährten relationalen Datenbanklösung, die mit ihrem Wachstum Schritt halten kann und gleichzeitig Offenheit für Anpassungen und Erweiterungen bietet, ist Postgres die ideale Wahl. Die gemachten Erfahrungen zeigen, wie wichtig es ist, Technologie regelmäßig zu hinterfragen und den optimalen Stack zu wählen, um Kostentreiber zu eliminieren, Performance zu steigern und langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.