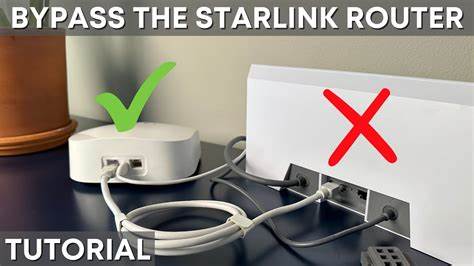

Der Starlink Mini Terminal stellt eine kompakte Lösung dar, die speziell für den einfachen und schnellen Internetzugang via Satellit konzipiert wurde. In seinem Grundaufbau ist ein integrierter WLAN-Router enthalten, der für die meisten Anwender eine bequeme und effiziente Netzwerkverbindung bietet. Es gibt jedoch Szenarien, in denen der Einsatz des integrierten Routers nicht optimal ist. So etwa bei eingebetteten Anwendungen, maßgeschneiderten Netzwerkinstallationen oder wenn der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert werden soll. In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Starlink Mini so zu modifizieren, dass er ausschließlich über Ethernet funktioniert und der WLAN-Router vollständig entfernt wird.

Diese Umrüstung bietet erfahrenen Nutzern mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten im Netzwerkbetrieb. Der folgende Beitrag beschreibt die technischen Hintergründe, den Prozess der Demontage, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und die Netzwerkkonfiguration nach der Modifikation. Die hier beschriebenen Schritte beziehen sich auf die Version Starlink Mini 1, Stand Juni 2025. Zukünftige Hardwaregenerationen könnten Abweichungen im Aufbau aufweisen, die diese Anleitung unbrauchbar machen. Zunächst ist die Demontage des Starlink Mini kein triviales Unterfangen.

Um die integrierte Routerplatine auszubauen, ist eine präzise Handhabung und Geduld erforderlich. Idealerweise verwendet man dafür speziell entwickelte Werkzeuge wie Metallspatel und Kunststoffhebelwerkzeuge, um die Gehäuseteile möglichst schadfrei zu öffnen. Besonders wichtig ist es, vorsichtig mit der Platine umzugehen und keine mechanischen Bauteile zu beschädigen. Zudem ist ein dünnes, flexibles Messer oder ein feiner Metalldraht notwendig, um die Routerplatine sauber auszubauen. Ein entscheidender Hinweis vor Beginn der Arbeiten: Der Ausbau der Metallabschirmung auf der Hauptplatine des Starlink Mini muss vermieden werden.

Diese Metallplatte dient als Kühlkörper für den Hauptprozessor und als elektromagnetische Abschirmung (EMI-Shield). Wird sie entfernt, besteht die Gefahr von Überhitzung und Leistungseinbußen, da der Prozessor ohne ausreichend Kühlung gedrosselt werden kann. Darüber hinaus schützt die Abschirmung effektiv vor elektromagnetischen Störungen, die sonst die Funktion des Gerätes sowie die Umgebungselektronik beeinträchtigen könnten. Der Verlust dieser Abschirmung kann zu erhöhten Störstrahlungen führen, die regulatorische Vorgaben verletzen und die Störfestigkeit der Anlage mindern. Der Ausbau der internen WLAN-Routerplatine erfolgt an einem speziellen Steckverbinder auf der Hauptplatine des Starlink Mini.

Dabei handelt es sich vermutlich um eine maßgeschneiderte Verbindung, die mit einem Rastermaß von 2 mm ausgeführt ist. Dies bedeutet, dass bei Bedarf Standardanschlüsse mit 2-mm-Raster als Ersatz oder für Eigenentwicklungen verwendet werden können. Die Steckverbindung ist mit leitfähigem Klebstoff fixiert und besitzt zusätzliche Abschirmmaßnahmen durch einen Metallmantel, um elektromagnetische Interferenzen auf ein Minimum zu begrenzen. Technisch kommuniziert der Starlink Mini über eine direkte 1-Gigabit-Ethernet-Leitung zwischen der Hauptplatine und dem internen Router. Hierbei kommen keine Ethernet-Transformatoren zum Einsatz, stattdessen ist eine direkte physikalische Verbindung (PHY-to-PHY) realisiert, ergänzt durch Entkoppelungselemente.

Für kurze Entfernungen ist diese Lösung ausreichend, im Falle einer individuellen Neuverkabelung sollte jedoch zwingend ein Ethernet-Transformator verwendet werden, um Signalqualität und Stabilität sicherzustellen. Die Stromversorgung erfolgt über eine 12-Volt-Gleichstromversorgung mit einer typischen Stromaufnahme von rund 3 Ampere, mit kurzzeitigen Spitzen von bis zu 5 Ampere. Für eine sichere und zuverlässige Stromführung empfiehlt sich die Auswahl entsprechender Bauteile, die den elektrischen Anforderungen ohne Überhitzung standhalten. Nach dem Ausbau der Routerplatine kann die Hauptplatine des Starlink Mini allein über den Ethernet-Anschluss betrieben werden. Zur richtigen Spannungseinspeisung und einem ordnungsgemäßen Signalaufbau empfiehlt es sich, zwischen der Steckverbindung und der eigenen Ethernet-Schnittstelle eine entsprechende Abschirmung und Erdung zu realisieren.

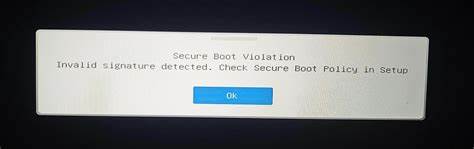

Die Verbindungskabel sollten möglichst kurz gehalten werden, um Signalverluste und Störungen zu minimieren. Die Netzwerkfunktionalität des modifizierten Starlink Mini bleibt erhalten und kann wie gewohnt über DHCP betrieben werden. Ohne Verbindung zum Satellitennetz stellt der Terminal normalerweise eine IP-Adresse aus dem privaten Adressraum 192.168.100.

0/24 zur Verfügung. Die Hauptadresse des Terminals ist dabei 192.168.100.1, von der aus per Weboberfläche und gRPC-Schnittstelle Statusinformationen und Steuerbefehle ausgegeben werden.

Mithilfe eines geeigneten Tools wie grpcurl lässt sich der Status des Terminals einfach abfragen, zum Beispiel um die aktuellen Verbindungsdaten oder Diagnoseinformationen auszulesen. Sobald der Terminal mit Satelliten kommuniziert, erhält der angeschlossene Client eine öffentliche IP-Adresse aus dem Adresspool von Starlink (typischerweise eine CGNAT-Adresse im Bereich 100.64.0.0/10) sowie eine globale IPv6-Adresse.

Die Weiterleitung des Datenverkehrs erfolgt dann ohne zusätzliche Konfiguration automatisch. Ein kleiner Nachteil des Setups ist, dass der Starlink-DHCP-Server nur eine IP-Adresse vergibt, womit lediglich ein einzelnes Gerät direkt betrieben werden kann. Um mehrere Geräte im Netzwerk zu versorgen, empfiehlt sich der Einsatz einer zusätzlichen Router- oder NAT-Komponente hinter dem Terminal. Falls nach Verbindungsaufbau die interne Terminal-IP-Adresse 192.168.

100.1 nicht mehr erreichbar sein sollte, lässt sich das mit einer statischen Route am Client-System korrigieren. Durch Eintragen einer Route wird der direkte Zugriff auf den Terminal wieder möglich, was besonders bei Debugging oder erweiterter Steuerung hilfreich ist. Die Ausgabe der Statusinformationen über gRPC bietet zudem detaillierte Hinweise auf mögliche Verbindungsprobleme. So werden spezifische Fehlercodes wie NO_SCHEDULE, NO_SATS oder OBSTRUCTED angezeigt, die auf fehlenden GPS-Fix, keine sichtbaren Satelliten oder Hindernisse im Signalweg hindeuten.

Überwachung dieser Werte ist ratsam, um frühzeitig potenzielle Störungen zu erkennen und zu beheben. Neben den Verbindungsparametern informiert das Terminal auch über den sogenannten disablementCode, der den erlaubten Betriebszustand angibt. Diese Codes reichen von OKAY, das einen einwandfreien Betriebsstatus signalisiert, bis hin zu BLOCKED_COUNTRY oder ACCOUNT_DISABLED, welche auf Sperrungen oder Einschränkungen aufgrund von Standort oder Vertragsstatus hinweisen. Das System reagiert hierbei auf Steuerbefehle der Satelliten, die sich am Ort des Terminals orientieren. Daher sind Softwaremanipulationen oder Standortverschleierung auf der Terminal-Seite nicht möglich, da die Satelliten die Glaubwürdigkeit der Verbindung anhand ihrer eigenen Positionsdaten validieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umbau des Starlink Mini durch Entfernen des eingebauten WLAN-Routers eine wirkungsvolle Methode ist, um das Gerät in spezialisierten Netzwerkszenarien flexibler einzusetzen. Obwohl der Prozess technisch anspruchsvoll ist und zu einem Erlöschen der Garantie führen kann, profitieren fortgeschrittene Anwender von einem stromsparenden und reduzierten Hardwareumfang, der sich leichter in komplexe Netzwerkstrukturen integrieren lässt. Für alle, die eine saubere und sichere Umsetzung anstreben, empfiehlt sich eine sorgfältige Vorbereitung, die passende Werkzeugauswahl sowie genaue Kenntnisse der Netzwerktechnik und Elektronik. Ein Verständnis der gängigen Protokolle, der Stromversorgung und vor allem der Abschirmungsanforderungen ist essenziell, um eine dauerhafte und störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Starlink Mini ohne internen Router stellt ein interessantes Projekt für alle Technik-Enthusiasten dar, die ihre Starlink-Hardware optimal an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen möchten.