Die Bauindustrie steht weltweit vor der großen Herausforderung, den enormen CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Beton zu reduzieren. Portlandzement, die bisher am weitesten verbreitete Bindemittelbasis, verursacht aufgrund von energieintensiven Kalkbrennprozessen und den damit verbundenen Prozess-Emissionen hohe Kohlendioxidwerte. Trotz technischer Fortschritte und der Nutzung erneuerbarer Energien bei der Produktion führen die unvermeidbaren kalkungsbedingten Emissionen dazu, dass Zement für etwa sieben bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Entwicklung von alternativen, nachhaltigen Baumaterialien wie Bio-Beton zunehmend an Bedeutung.Bio-Beton unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichem Beton durch seine Bindemittelform.

Er beruht auf einer mikrobiell induzierten Calciumcarbonatfällung (MICP), bei der alkalitolerante Mikroorganismen wie Sporosarcina pasteurii Enzyme produzieren, die die Hydrolyse von Harnstoff katalysieren. Dabei werden Calciumionsalze mit Carbonationen umgesetzt, sodass Calciumcarbonat ausfällt und als natürlicher Zement wirkt. Dieses Verfahren bindet Kohlendioxid in Form von Carbonat und gilt daher als potenziell CO2-neutral beziehungsweise CO2-negativ. Zudem ist Bio-Beton von der chemischen Zusammensetzung vergleichbar mit natürlich entstandenen Kalkstein-Gesteinen und bietet somit eine bemerkenswerte Nachhaltigkeits- und Ästhetikdimension.Das entscheidende Problem bei der Entwicklung von Bio-Beton war bislang, eine ausreichende Druckfestigkeit zu erzielen, die mit konventionellen Beton vergleichbar ist, ohne dabei die Herstellbarkeit größerer Bauteile einzuschränken.

Die durch MICP erzielbaren Festigkeitswerte lagen bisher oft im niedrigen Megapascalbereich, zu niedrig für tragende Bauteile im Gebäudebau. Gelingt es jedoch, die Kompaktierung des Materials und das gleichmäßige Vervollständigen der mikrobiellen Zementation zu verbessern, eröffnen sich neue Anwendungsmöglichkeiten, die die Industrie revolutionieren könnten.Neuartige Forschungsansätze konzentrieren sich darauf, sogenannte urease-aktive Calciumcarbonat-Pulver (UACP) einzusetzen, anstelle von frei beweglichen Bakterienkulturen. Das UACP wird als feines mikrobiell aktives Bindemittel in den Sandmischungen beigemengt und ist leicht lagerbar. Durch die Einbettung der Bakterien in getrockneten Calciumcarbonat-Kristallen bleibt die urease-Aktivität erhalten, die entscheidend für die Auslösung der Biomineralisation ist.

Diese Vorgehensweise stärkt die Verteilung des Bindemittels, reduziert das Auswaschen preisgekrönter Mikroorganismen und steigert somit die Qualität der Calciumcarbonat-Fällung signifikant.Neben der Bindemitteloptimierung ist die Verbesserung der Kornpackung in der Mischung ein kritischer Faktor für die Kompressionsfestigkeit. Forscher verwenden verschiedene Korngrößen. Ein Mehrfraktionen-sandgemisch mit abgestuften Korngrößen lässt sich durch computergesteuerte Analyseverfahren wie dem Andreassen-Modell so mischen, dass eine maximale Packungsdichte erzielt wird. Der Effekt ist eine Verringerung der Porosität und Erhöhung der Kontaktflächen zwischen den Sandpartikeln, was eine stärkere Verklebung mit dem ausgefällten Calciumcarbonat erlaubt.

Dadurch steigt die Rohstoffeffizienz und die Festigkeit der fertigen Bauteile klar an.Im Bereich der Verarbeitung wird heutzutage eine automatisierte Stop-Flow-Druckinjektion eingesetzt, um das Bindemittel und die Mineralisation über eine vorgefertigte Form gleichmäßig zu verteilen. Das Prinzip beruht darauf, den Zementlösungskreislauf in regelmäßigen Intervallen unter kontrolliertem Druck durch das Gemisch zu führen und so eine tiefgreifende, homogene Biomineralisation selbst in Bauteilen von über 140 Millimeter Höhe sicherzustellen. Zu hohe Fließgeschwindigkeiten oder zu großer Druck führen jedoch zu Verstopfungen und inhomogenem Zementationsprofil, was die mechanischen Eigenschaften negativ beeinflusst. Die richtige Einstellung und Kontrolle der Fließparameter ist somit entscheidend.

Die Kompression des Gemisches vor der Mineralisation ist ein weiterer Schlüsselprozess. Durch hohen Anpressdruck, typischerweise 5 bis 10 Newton pro Quadratmillimeter, wird die Packungsdichte weiter gesteigert und die Hohlräume zwischen den Körnern minimiert. Das Resultat ist ein dichteres Materialgefüge mit deutlich verbesserten mechanischen Eigenschaften. Die PVC-Formen, die in den aktuellen Versuchen genutzt werden, ermöglichen eine einfache Entnahme der Bauteile und reduzieren Bruchrisiken durch schonende Bearbeitung und Schnitttechnik.Die erzielten Druckfestigkeitswerte von bis zu 52,5 Megapascal über Bauteilstärken von mehr als 130 Millimeter sind beeindruckend.

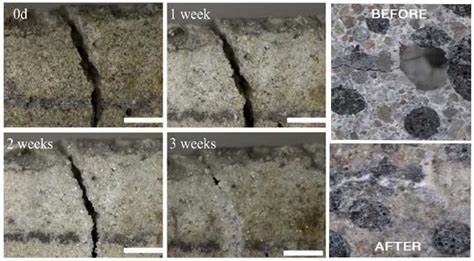

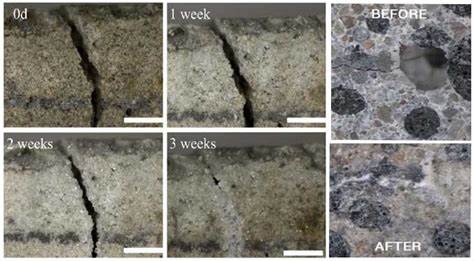

Diese Festigkeiten entsprechen bereits der Druckfestigkeitsklasse C20/25 nach Normen für Beton und schaffen somit eine Voraussetzung, um Bio-Beton in tragenden vorgefertigten Bauteilen einzusetzen. Man kann damit erstmals von einer ernst zu nehmenden Alternative zu klassischem Zement sprechen, die zudem mit deutlich positiven Umweltbilanzpunkten punktet.Die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften zeigte, dass die Verbindung zwischen Calciumcarbonat und den Sandpartikeln häufig die Grenze des Festigkeitsaufbaus darstellt. Diese Bindungen brechen vor den eigentlichen Sandkörnern. Daher ist das Ziel, die Aggregate so dicht wie möglich zu packen, um die Anzahl der Bindungspunkte zu erhöhen.

Gleichzeitig haben Analysen von Ultraschallgeschwindigkeit im Material Hinweise auf eine Anisotropie der Festigkeit ergeben, was auf noch verbesserungswürdige Verdichtungstechniken hinweist.Darüber hinaus bleiben wichtige Fragen zur Umweltverträglichkeit und Skalierbarkeit. Auch wenn der biochemische Prozess selbst CO2 bindet, erfordert die industrielle Herstellung von Rohstoffen wie Harnstoff erhebliche Energiemengen. Daher sind Ansätze zur Verwendung von erneuerbaren oder Nebenprodukten wie menschlichem Urin als Ausgangsstoffe von großem Interesse. Das Rückgewinnen und Wiederverarbeiten von Abwässern und ammoniumhaltigen Lösungen kann zusätzlich ökologische und ökonomische Vorteile bringen.

Nicht zuletzt spielt auch die Bewehrung von Bio-Beton eine entscheidende Rolle für die Bauteilsicherheit. Industrielles Calciumchlorid als Kalziumquelle kann Stahlbewehrungen korrodieren. Daher wird verstärkt die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien wie Basaltfaser-Bewehrungen erwogen, um sowohl die Haltbarkeit als auch die Nachhaltigkeit der Bauteile zu gewährleisten.Die vielfältigen Fortschritte der letzten Studien signalisieren einen möglichen Paradigmenwechsel in der Betonherstellung – weg von schwer energieintensiven und emissionsreichen Verfahren hin zu Biotechnologien, die nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern auch technisch wettbewerbsfähige Eigenschaften bieten. Vorfertigung von Bauteilen aus Bio-Beton könnte zukünftig sowohl in der Industrie als auch im großflächigen Wohnungsbau Einzug halten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Kombination aus ureaseaktivem Bindemittel, optimierter Kornpackung, hydraulischer Pressung und präziser Druckinjektion einen nachhaltigen und leistungsstarken Werkstoff entstehen lässt. Die Möglichkeit, Bauteile mit einer Höhe von über 14 Zentimetern und Druckfestigkeiten von mehr als 50 Megapascal herzustellen, stellt einen bedeutenden Schritt für praktische Anwendungen dar. Das vorgestellte Verfahren bietet nicht nur ökologische Vorteile im Vergleich zu Portlandzement, sondern ermöglicht durch seine anpassbare Zusammensetzung auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.Mit weiterer Optimierung der Formgebung, Materialzusammensetzung und maschineller Prozesssteuerung könnte Bio-Beton in Zukunft eine wichtige Rolle für klimafreundliches Bauen spielen, die in der Architektur auch ästhetische und funktionale Innovationen fördert. Die zügige Entwicklung dieses Forschungsgebiets erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit von Mikrobiologen, Materialwissenschaftlern und Bauingenieuren, um neue Standards und Anwendungen erfolgreich umzusetzen.

Auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Bauwirtschaft könnte Bio-Beton somit maßgeblich zum Wandel beitragen.