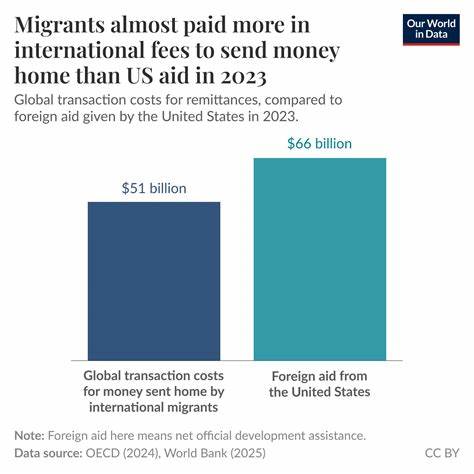

Die weltweite Mobilität von Menschen hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen ziehen aus wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Gründen in andere Länder, um dort Arbeit zu finden, bessere Lebensbedingungen zu schaffen oder ihre Familien zu unterstützen. Dabei wächst auch die Bedeutung der finanziellen Mittel, die internationale Migranten an ihre Herkunftsländer senden – die sogenannten Rücküberweisungen. Diese Geldströme haben in den letzten Jahren eine immense Größenordnung erreicht und nehmen inzwischen eine herausragende Stellung im globalen Finanzgefüge ein. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich mit der staatlichen Entwicklungshilfe: Im Jahr 2023 beliefen sich die Rücküberweisungen weltweit auf beeindruckende 822 Milliarden US-Dollar, beinahe das Dreifache der 288 Milliarden US-Dollar an globaler Entwicklungshilfe.

Die Erkenntnis, dass private Geldtransfers von Migranten die öffentliche finanzielle Unterstützung um ein Vielfaches übersteigen, wirft ein neues Licht auf die internationale Entwicklungsfinanzierung und die Rolle von Migranten als ökonomische Akteure. Während die Entwicklungshilfe von Regierungen meist gezielt eingesetzt wird, um strukturelle Entwicklungsprojekte zu fördern, ist das Geld, das Migranten nach Hause schicken, meist für den unmittelbaren Bedarf bestimmt. Unterstützung der Familie, Versorgung mit Nahrung, Gesundheitsversorgung, Bildung sowie der Ausbau von Lebensqualität stehen im Mittelpunkt dieser privaten Überweisungen. Die Mittel dienen direkt dazu, die Lebensumstände der Empfänger zu verbessern, oft in Regionen mit begrenztem Zugang zu staatlichen Unterstützungsstrukturen. Im Gegensatz zur Entwicklungshilfe, die häufig an bürokratische Prozesse und politische Bedingungen geknüpft ist, fließen Rücküberweisungen unmittelbar und flexibel, was sie für die Empfänger oft effektiver macht.

Die geographische Verteilung dieser Finanzströme ist dabei besonders interessant. Während Entwicklungshilfe in erster Linie an Niedrigeinkommensländer gerichtet ist, überwiegt bei Rücküberweisungen der Transfer von Geldern von Hoch- zu Mittel- und häufig auch Niedrigeinkommensländern. Viele dieser Mittel gelangen in mittlereinkommenswirtschaften, die bereits über gewisse wirtschaftliche Grundlagen verfügen, jedoch weiterhin auf die Unterstützung von im Ausland arbeitenden Bürgern angewiesen sind. Für besonders arme Länder sind Rücküberweisungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt oft von existenzieller Bedeutung, da sie eine stabile Einnahmequelle darstellen, die Wirtschaft stimulieren und den Bürgern helfen, wirtschaftliche Krisen besser zu überstehen. Die Höhe der Rücküberweisungen reflektiert nicht nur die wachsende Migration, sondern auch den wachsenden Einfluss der Migrantengemeinschaften auf die globale Wirtschaft.

Sie fungieren als Brücke zwischen den Ländern, die ihre Arbeitskraft exportieren, und denen, die diese wirtschaftlich nutzen. Viele Migranten investieren das Geld nicht nur in den Konsum, sondern auch zunehmend in den Aufbau von kleinen Unternehmen, Immobilien und Bildung in ihren Herkunftsländern. Auf diese Weise tragen sie zur volkswirtschaftlichen Entwicklung bei und fördern langfristig eine Stabilisierung und Wachstum der jeweiligen Regionen. Ein weiterer Aspekt betrifft die Bedeutung dieser Geldflüsse für die soziale Sicherheit vieler Haushalte. Gerade in ärmeren Ländern bilden Rücküberweisungen oft das Rückgrat der Familienfinanzierung und dienen als soziale Absicherung in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, Arbeitslosigkeit oder Naturkatastrophen.

Diese private Unterstützung hilft, Armut auf direkte Weise zu lindern. Das Geld bleibt in den Communities und erhöht dadurch die Kaufkraft vor Ort. Die multiplikativen Effekte auf die lokale Wirtschaft können daher erheblich sein. Dies zeigt sich auch im Gesundheitswesen und bei Bildungsangeboten, wo Familien dank der Rücküberweisungen Schulgebühren bezahlen und medizinische Versorgung finanzieren können. Die Erkenntnis um die enorme Höhe der Rücküberweisungen wirft auch Fragen über die Zukunft der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auf.

Während Entwicklungshilfe weiterhin eine wichtige Rolle spielt, insbesondere bei großen Infrastrukturprojekten, der Governance und beim Umgang mit globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder Pandemien, könnte ein stärkerer Fokus auf die Stärkung von Migration und damit verbundenen Geldströmen eine strategische Ergänzung sein. Regierungen und internationale Organisationen könnten beispielsweise Maßnahmen ergreifen, um die Kosten für Geldtransfers zu senken und sicheren Zugang zu Finanzdienstleistungen für Migranten zu gewährleisten. Dies würde den Anteil des tatsächlich in den Herkunftsländern ankommenden Geldes erhöhen und damit die Wirkung verstärken. Auch die Regulierung und Transparenz im Bereich der Rücküberweisungen sind von Bedeutung. Finanzinstitute und Regulierungsbehörden spielen eine wichtige Rolle dabei, diese Geldströme sicher und effizient zu gestalten, ohne die betroffenen Migranten übermäßig zu belasten.

Der Wettbewerb im Bereich der Geldtransferdienste kann die Gebühren senken, was wiederum den Nettofluss der Mittel erhöht. Digitale Technologien, wie mobile Geldbörsen und Blockchain-basierte Transfermethoden, eröffnen zudem neue Möglichkeiten für schnellere, kostengünstigere und transparentere Abläufe. Neben ökonomischen Auswirkungen hat Migration auch eine gesellschaftliche Dimension. Rücküberweisungen sind Ausdruck eines starken Bindungsgefühls zu den Ursprungsländern und zeigen, wie Migranten durch finanzielle Unterstützung einen aktiven Beitrag zur Entwicklung ihrer Heimat leisten. Darüber hinaus tragen sie zur Stabilität von Familien und Gemeinschaften bei, auch wenn ein physischer Familienzusammenhalt aufgrund von räumlicher Entfernung manchmal schwer möglich ist.

Dieses Phänomen unterstreicht die globale Vernetzung unserer Welt und die transnationale Rolle von Migranten in der heutigen Gesellschaft. Die Herausforderungen von Rücküberweisungen bleiben jedoch bestehen. Viele Herkunftsländer können sich nicht ausschließlich auf Migrantengelder verlassen, da diese oft politisch unzuverlässig sind oder von globalen wirtschaftlichen Bedingungen, wie Rezessionen oder Arbeitsmarktveränderungen, stark beeinflusst werden. Deshalb bleibt die Frage relevant, wie die Entwicklungshilfe besser mit anderen Finanzierungsquellen vernetzt werden kann, um nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Ebenso sind politische Maßnahmen nötig, die Migration als Chance anerkennen und eine menschenwürdige Mobilität ermöglichen.