Der Einzelhandelssektor steht in den letzten Jahren vor gewaltigen Herausforderungen, die durch globale politische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zusätzlich verschärft wurden. Im Zentrum dieser Entwicklungen steht der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, der unter der Führung von Präsident Donald Trump eine Reihe von Zollerhöhungen und Handelsbeschränkungen mit sich brachte. Diese Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung und das operative Geschäft vieler Einzelhandelsunternehmen, die oftmals auf globalisierte Lieferketten angewiesen sind. Die daraus resultierenden Unsicherheiten haben viele Unternehmen dazu bewogen, ihre Strategie grundlegend zu überdenken und vermehrt Angebote für sogenannte „Take-Private“-Deals in Erwägung zu ziehen, bei denen ein Unternehmen von der Börse genommen und in eine private Gesellschaft umgewandelt wird.Die Entscheidung, von der öffentlichen Börse in den privaten Markt überzugehen, ist vor allem eine Reaktion auf die stark schwankenden Aktienbewertungen, die durch die sich schnell ändernden Zollpolitikmaßnahmen ausgelöst wurden.

Viele Einzelhändler, die ihre Waren hauptsächlich in China oder anderen asiatischen Ländern produzieren lassen, waren unmittelbar von Tarifmaßnahmen betroffen, wodurch sich ihre Gewinnprognosen als unsicher erwiesen. Ein herausragendes Beispiel ist Skechers, der bekannte Schuhhersteller, dessen Marktwert von rund 11,85 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn durch die ersten Zollerhöhungen auf etwa 7,4 Milliarden US-Dollar sank. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung sah sich Skechers gezwungen, seine Gewinnziele für 2025 zurückzuziehen, was zusätzlich negative Impulse für den Aktienkurs bedeutete. Die Mehrheit der Anteile liegt bei der Familie Greenberg, die den Rückzug an die Börse als eine attraktive Option zur Stabilisierung des Unternehmens und zur Kontrolle über dessen strategische Entscheidungen wahrnimmt. Im Mai 2025 einigte sich Skechers schließlich auf einen Verkauf an die Investmentfirma 3G Capital in einem sogenannten Take-Private-Deal im Wert von etwa 9,4 Milliarden US-Dollar.

Dieser Trend spiegelt sich nicht nur bei Skechers wider. Mehrere Branchenexperten sowie Investmentbanker und M&A-Anwälte bestätigen, dass die Unsicherheit rund um die Handelspolitik weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Einzelhandel hat. Die Volatilität an den Börsen und die Schwierigkeit, verlässliche Prognosen abzugeben, lassen die Betreiber und Vorstände darüber nachdenken, ob eine private Unternehmensführung nicht sinnvoller sein könnte. Denn in der Privatwirtschaft besteht die Möglichkeit, strategische, operative und finanzielle Entscheidungen mit größerer Flexibilität und ohne den Druck ständiger Berichtspflichten gegenüber externen Aktionären zu treffen.Der Einfluss der Handelszölle geht jedoch weit über kurzfristige Marktreaktionen hinaus.

Sie verändern grundlegend die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität von Unternehmen. Viele Einzelhändler mussten ihre Lieferketten neu bewerten, Produktionsstandorte verlagern oder Preisstrategien überdenken, um den zusätzlichen Kosten durch Zölle Rechnung zu tragen. Gerade Unternehmen, die in großem Maßstab von Importen abhängig sind, verloren die Möglichkeit, ihre Geschäftsentwicklung verlässlich zu planen. Daraus resultiert nicht nur erhöhte Volatilität für Investoren, sondern auch strategische Risiken für das Unternehmen selbst und seine Mitarbeiter.Zudem äußern sich Investoren zunehmend skeptisch gegenüber Unternehmen, die in einem so unbeständigen Marktumfeld geführt werden.

Die Forderung nach Transparenz und steten Ergebnissen steht im Konflikt mit den realen Herausforderungen, denen sich Produzenten und Einzelhändler gegenübersehen. Das öffentliche Gezerre um Aktienkurse kann so zu einem Zwang werden, kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen, die langfristige Nachhaltigkeit und Innovation beeinträchtigen. In einer privaten Unternehmensstruktur hingegen können die Entscheidungsträger längerfristige Strategien verfolgen und notwendige Restrukturierungen oder Investitionen ohne den Druck der Quartalsberichterstattung umsetzen.Analysten erwarten, dass dieser Trend sich weiter verstärken wird, solange die Handelspolitik der USA keine stabileren Rahmenbedingungen schafft. Dies betrifft nicht nur die Zölle auf chinesische Waren, sondern auch neuere Drohungen gegenüber anderen globalen Partnern wie der Europäischen Union oder sogar Technologiegiganten wie Apple.

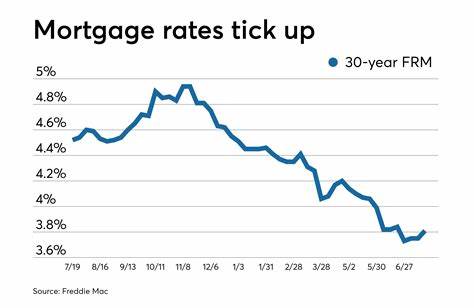

Die ständigen Ankündigungen von zusätzlichen Zollerhöhungen oder Sanktionen führen dazu, dass die Aktienmärkte erneut ins Wanken geraten und Einzelhändler unter einem permanenten Unwetter wirtschaftlicher Unwägbarkeiten leiden.Neben den Zollerhöhungen ist auch der durch die Marktvolatilität ausgelöste Vertrauensverlust ein entscheidender Faktor. Investoren meiden Risiken und suchen Sicherheit, während Einzelhändler mit Umsatzrückgängen und gestiegenen Kosten kämpfen. Die S&P Retail Select Industry Index verzeichnete im Vergleich zum breiteren Markt erhebliche Verluste, was die Unsicherheit und die Belastung dieses Sektors zusätzlich unterstreicht.Die Überlegung, das Unternehmen in privat geführte Hände zu übergeben, ist eine Antwort auf diese Herausforderungen.

Private Eigentümer können schneller auf Marktveränderungen reagieren und sind weniger den Schwankungen des öffentlichen Aktienmarktes ausgesetzt. Die Kontrolle über Unternehmenswerte wird konsolidiert, und oftmals sind Investitionsentscheidungen flexibler und weniger an kurzfristige Renditen gebunden – dieser Umstand begünstigt potenziell nachhaltige Geschäftsmodelle und Innovationen.Die Situation stellt natürlich auch Investoren vor die Herausforderung, ihr Portfolio neu auszurichten und mögliche Chancen im Einklang mit den Risiken des Handelskriegs zu bewerten. Einige sehen in den schwankenden Kursen Möglichkeiten für strategische Übernahmen oder Investitionen, während andere vorsichtiger agieren und lieber auf stabilere Marktbedingungen warten.Für die Einzelhändler bedeutet dies, dass unabhängig von drohenden wirtschaftlichen Turbulenzen die Notwendigkeit besteht, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken.

Diversifizierte Lieferketten, regionale Fertigungen und verstärkter Fokus auf digitale Vertriebskanäle können helfen, Abhängigkeiten zu minimieren und die Resilienz gegenüber externen Schocks zu erhöhen. Gleichzeitig gewinnen Innovationen im Produktdesign und Kundenbindung an Bedeutung, um sich im Wettbewerbsumfeld neu zu positionieren.Zusammenfassend zeigt sich, dass die Auswirkungen des Handelskriegs nicht nur temporäre Marktbewegungen sind, sondern tiefgreifende Veränderungen im Geschäftsverständnis des Einzelhandels auslösen. Die zunehmende Bereitschaft, sich vom öffentlichen Börsenmarkt zurückzuziehen und stattdessen private Finanzierungsstrukturen zu nutzen, verdeutlicht den Wunsch nach Stabilität, Kontrolle und Flexibilität. Ob dieser Trend langfristig anhält oder sich durch politische Einigungen zurückbildet, wird maßgeblich von der weiteren Gestaltung der internationalen Handelspolitik abhängen.

Unternehmen, Investoren und Analysten beobachten diese Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, denn die Entscheidungen der nächsten Monate könnten die Landschaft des Einzelhandels nachhaltig prägen und neue Standards für den Umgang mit globalen Unsicherheiten setzen.