Die US-Wirtschaft steht im ersten Quartal 2025 vor einer unerwarteten Herausforderung: Sie ist um 0,3 % geschrumpft, was eine deutliche Abweichung von der bisherigen Wachstumsrate von etwa 3 % in den letzten zwei Jahren darstellt. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen auf, die nicht nur Investoren und Politiker beschäftigen, sondern auch Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben können. In diesem umfassenden Bericht analysieren wir die Ursachen dieses Rückgangs, interpretieren die möglichen Konsequenzen und betrachten daraus resultierende Zukunftsaussichten für die US-amerikanische und weltweite Wirtschaft. Das Schrumpfen der Wirtschaft in einem der wichtigsten globalen Wirtschaftsräume ist immer ein Zeichen dafür, dass tiefere strukturelle oder kurzfristige Probleme vorliegen. Die USA haben in den letzten Jahren von robustem Wachstum profitiert, unterstützt durch eine starke Konsumnachfrage, technologische Innovationen und eine relativ stabile politische Lage.

Dennoch bringen verschiedene Faktoren, die oft miteinander verwoben sind, Herausforderungen mit sich, die das Wirtschaftswachstum vorübergehend bremsen können. Einer der wesentlichen Faktoren für das Schrumpfen im ersten Quartal 2025 ist die Veränderung im Konsumverhalten der Verbraucher. Die Inflation hat weiterhin Auswirkungen auf die Kaufkraft vieler Haushalte. Obwohl die US-Notenbank (Fed) aggressive Zinserhöhungen vorgenommen hat, um die Inflation zu kontrollieren, spüren Verbraucher die höheren Kosten für Güter und Dienstleistungen, was zu einer vorsichtigeren Ausgabebereitschaft führt. Das geringere Konsumverhalten zeigt sich direkt in der gesunkenen Nachfrage, die ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft ist.

Zudem sorgt die anhaltende Unsicherheit an den Märkten für Zurückhaltung bei größeren Investitionen. Darüber hinaus stellt die Entwicklung am Arbeitsmarkt einen weiteren prägenden Einfluss dar. Zwar ist die Arbeitslosenquote in den USA relativ niedrig geblieben, doch Berichte deuten darauf hin, dass das Beschäftigungswachstum langsamer wird. Unternehmen reagieren auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten mit vorsichtigerer Personalplanung, was sich wiederum auf die gesamte Kaufkraft und das Verbrauchervertrauen auswirkt. Die Kombination aus Inflationsdruck und vorsichtigem Arbeitsmarkt kann zu einem Teufelskreis führen, der das Wachstum weiter belastet.

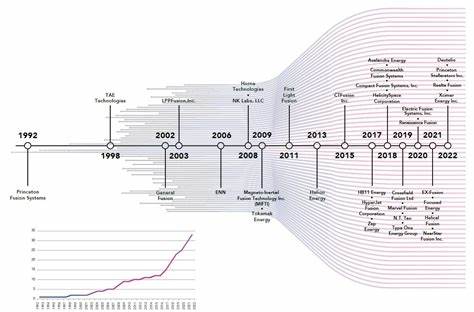

Ein weiterer Bereich, der zum Kontraktionsphänomen beiträgt, ist der Einfluss globaler geopolitischer Spannungen und Handelsveränderungen. Die USA befinden sich in einem komplexen internationalen Umfeld, das aufgrund von Handelsstreitigkeiten, Sanktionen und geopolitischen Konflikten Unsicherheiten für Unternehmen schafft. Besonders Export- und Importsektoren sind hiervon betroffen. Schwankungen in den Lieferketten sowie steigende Kosten für Rohstoffe und Energie erhöhen die Produktionskosten und wirken sich negativ auf die Gewinnmargen von Unternehmen aus. Technologische Innovationen und Digitalisierung bleiben trotz der kurzfristigen Rückschläge weiterhin wichtige Treiber für die US-Wirtschaft.

Allerdings benötigen Investitionen in neue Technologien Zeit, um sich voll auszuwirken. Firmen konzentrieren sich momentan häufiger auf Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen statt auf expansives Wachstum, was vorübergehend das Wirtschaftswachstum dämpfen kann. Diese Zurückhaltung in der Investition kann kurzfristig die Konjunkturdynamik schwächen, ist langfristig jedoch Teil eines notwendigen Strukturwandels. Die Kontraktion der US-Wirtschaft hat auch spürbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Aktienmärkte reagieren meist sensibel auf Wirtschaftsdaten, und das Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) führte in den ersten Stunden nach Bekanntgabe der Zahlen zu volatilen Kursbewegungen.

Obwohl dies kurzfristige Schwankungen hervorruft, zeigen Experten, dass enttäuschende Quartalsergebnisse oft auch Chancen für Investoren darstellen, die auf eine Erholung setzen. Zudem beeinflusst die Geldpolitik der US-Notenbank weiterhin maßgeblich die Finanzmärkte, da Zinssätze und Liquiditätsangebote angepasst werden, um Stabilität und Wachstum zu fördern. Die Bundesregierung und wirtschaftspolitische Entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung und Ankurbelung der Wirtschaft zu finden. Fiskalpolitische Anreize, Investitionen in Infrastrukturprojekte sowie Unterstützung für innovative Branchen sind mögliche Strategien, um das Wachstum wieder zu beleben. Zudem spielt die soziale Absicherung eine Rolle, um Verbraucher zu entlasten und das Vertrauen in den Markt zu stärken.

Eine Balance zwischen kurzfristigen Interventionen und langfristigen Entwicklungsstrategien ist essentiell, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Für die internationale Gemeinschaft ist das Wirtschaftsshrumpfen in den USA ebenfalls von großer Bedeutung. Als größte Volkswirtschaft der Welt haben die USA Einfluss auf globale Lieferketten, Rohstoffpreise und Finanzmärkte. Ein Rückgang im US-Wachstum kann zu Verwerfungen in anderen Volkswirtschaften führen – von direkten Handelspartnern bis hin zu Schwellenländern, die auf amerikanische Investitionen angewiesen sind. Zudem könnten Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik als Reaktion anpassen, um eigene Märkte zu schützen.

Die Frage nach den zukünftigen Aussichten bleibt weiterhin dynamisch. Wirtschaftliche Prognosen für das restliche Jahr 2025 sind von großer Unsicherheit geprägt. Experten beobachten aktuell eine Reihe von Indikatoren wie Verbrauchervertrauen, Unternehmerstimmung, Inflationsentwicklung und geopolitische Rahmenbedingungen, um eine fundierte Einschätzung zu geben. Viele sind optimistisch, dass die US-Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder moderates Wachstum erzielen kann, wenn die aktuellen Belastungen nachlassen und die geldpolitischen Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. Insgesamt zeigt das Schrumpfen der US-Wirtschaft um 0,3 % im ersten Quartal 2025 deutlich die Herausforderungen auf, vor denen industrialisierte Volkswirtschaften im aktuellen globalen Umfeld stehen.