Die Suche nach einer sauberen, sicheren und nahezu unerschöpflichen Energiequelle ist einer der zentralen Antriebe der modernen Wissenschaft und Technologie. Fusionsenergie, die Energiequelle der Sonne, verspricht, genau diese Kriterien zu erfüllen und könnte die weltweite Energieversorgung revolutionieren. Der ambitionierte Plan, Fusionskraft bis 2030 ans Stromnetz zu bringen, erfordert umfassende Fortschritte in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur. Der Weg von der theoretischen Machbarkeit hin zur praktischen Anwendung ist komplex und beinhaltet viele Herausforderungen, die heute intensiv bearbeitet werden. Fusion basiert auf dem Prinzip, bei dem leichte Atomkerne zu schwereren Kernen verschmelzen und dabei enorme Energiemengen freisetzen.

Im Gegensatz zur Kernspaltung, die in heutigen Kernkraftwerken verwendet wird, entstehen bei der Fusion keine langlebigen radioaktiven Abfälle, und die Risiken eines katastrophalen Unfalls sind deutlich geringer. Dadurch gilt Fusionsenergie als eine potenziell nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen und herkömmlichen Kernkraftwerken. Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Integration von Fusionsenergie ins Stromnetz besteht darin, stabile und kontrollierte Fusionsreaktionen über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Die bislang erfolgreichste Methode hierfür ist die magnetische Einschließung, bei der Plasma auf extrem hohe Temperaturen erhitzt und durch starke Magnetfelder stabil gehalten wird. Reaktordesigns wie der Tokamak und der Stellarator sind in dieser Hinsicht führend.

Insbesondere die Entwicklung von Hochtemperatur-Magneten aus supraleitenden Materialien hat enorme Fortschritte erzielt und ermöglicht es, die Magnetfelder effizienter zu gestalten. Parallel zur Stabilisierung des Plasmas wird intensiv an der Verbesserung der Energieausbeute gearbeitet. Die sogenannte Q-Faktor gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Energie und der eingesetzten Energie an. Für eine wirtschaftlich sinnvolle Energieproduktion muss Q deutlich größer als eins sein. Das Projekt ITER, das weltweit größte Fusionsforschungsprojekt, zielt darauf ab, diesen Meilenstein zu erreichen und damit den direkten Nachweis der Machbarkeit von Fusionskraftwerken zu liefern.

Derzeit befindet sich ITER in der fortgeschrittenen Bauphase, und ein Erfolg könnte den Weg für die nächsten Demonstrations-Anlagen ebnen. Neben der Erzeugung ist auch die Umwandlung der Fusionsenergie in nutzbaren Strom entscheidend. Dies erfordert effiziente und langlebige Materialien, die den hohen Temperaturen und Neutronenströmen standhalten können, die während der Fusion entstehen. Die Entwicklung neuer Materialien und Kühlsysteme ist daher ein aktives Forschungsgebiet und essenziell für die Langzeitstabilität von Fusionskraftwerken. Die wirtschaftliche Machbarkeit und Skalierbarkeit der Fusionskraft sind Spitzenprioritäten bei der Planung.

Kostenreduktion durch verbesserte Designs, modulare Komponenten und Fortschritte bei der Fertigung können dazu beitragen, dass Fusionskraftwerke konkurrenzfähig gegenüber anderen Energiequellen werden. Außerdem muss die Netzintegration geplant werden, damit die erzeugte Energie effizient verteilt und gespeichert werden kann. Investitionen in die Energieinfrastruktur und intelligente Netze werden daher parallel zum Reaktorausbau benötigt. Eine weitere wichtige Komponente sind internationale Kooperationen. Projekte wie ITER, an denen viele Länder beteiligt sind, zeigen, dass die globale Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung von Fusionsenergie nicht nur technologischen, sondern auch politischen Fortschritt fördert.

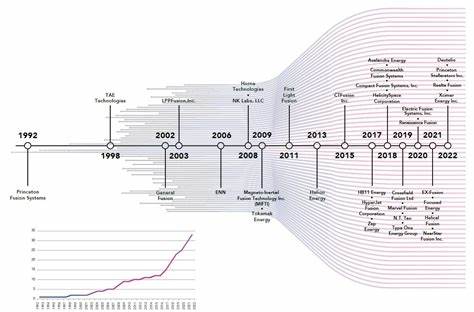

Wissenstransfer und gemeinsame Finanzierung erleichtern es, die enormen Herausforderungen zu bewältigen und den Weg zur praktischen Fusionsenergie zu beschleunigen. Parallel zu den Großprojekten entwickeln private Unternehmen und Start-ups innovative Ansätze, die darauf abzielen, kleinere, flexiblere und schneller realisierbare Fusionsreaktoren zu bauen. Diese Unternehmungen könnten die Kommerzialisierung von Fusionsenergie wesentlich beschleunigen und die Industrie beleben. Technologische Innovationen, wie die Anwendung fortschrittlicher Magnetfelddesigns, Laserfusion oder alternative Brennstoffe, werden die Bandbreite möglicher Lösungen erweitern. Darüber hinaus spielt die öffentliche Akzeptanz und die politische Unterstützung eine entscheidende Rolle.

Die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Vorteile und Risiken der Fusionsenergie sowie klare regulatorische Rahmenbedingungen sind für die erfolgreiche Markteinführung ebenso wichtig wie die technische Entwicklung. Energiestrategien vieler Nationen integrieren inzwischen Fusionsenergie als Teil eines nachhaltigen Energie-Mixes, was den politischen Rückenwind erhöht. Die Herausforderungen auf dem Weg zur flächendeckenden Nutzung von Fusionsenergie sind enorm. Technische Hürden gilt es ebenso zu überwinden wie wirtschaftliche und gesellschaftliche. Doch die Fortschritte in den letzten Jahrzehnten zeigen, dass die Vision einer sauberen, nahezu unerschöpflichen Energiequelle durchaus realistisch ist.