Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat zahlreiche Lebensbereiche revolutioniert. Besonders auffällig ist dies im Bereich der Übersetzungen, wo KI-gestützte Tools immer mehr den herkömmlichen Übersetzungsprozess ergänzen oder gar ersetzen. Die Verfügbarkeit von Übersetzungen in Echtzeit und die Integration in verschiedenste Anwendungen machen es möglich, Sprachbarrieren nahezu mühelos zu überwinden. Trotzdem führt diese neue Technologie nicht nur zu Erleichterungen, sondern kann auch Verwirrung stiften – vor allem dann, wenn die nuancierte Bedeutung von Texten oder die kulturellen Zusammenhänge verloren gehen. Die dabei aufkommenden Herausforderungen sind Thema einer intensiven Diskussion in der Tech- und Nutzerwelt.

Ein zentraler Punkt dabei ist, wie Nutzer in einem mehrsprachigen Umfeld mit KI-Übersetzungen umgehen und wie Entwickler bessere Kontrollmechanismen integrieren können, um die Nutzererfahrung zu optimieren. Die technische Realität und die Bedürfnisse der Nutzer stehen häufig im Spannungsfeld miteinander, was die Thematik besonders komplex macht. Viele Anwendungen im Internet – wie beispielsweise Videoplattformen, soziale Netzwerke oder Nachrichtenportale – setzen heutzutage KI-Übersetzungen ein, um ihre Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ein vermeintlich einfaches Feature wie das automatische Übersetzen von Videotiteln oder Untertiteln kann jedoch enorme Konsequenzen haben. So werden Slangs, Idiome oder kulturelle Kontexte häufig falsch interpretiert oder schlicht ignoriert.

Das Ergebnis sind missverständliche oder verzerrte Übersetzungen, die den Sinn verfälschen. Nutzer, die die Originalsprache beherrschen, erleben dadurch oftmals eine Verschlechterung der Qualität und der Authentizität der Inhalte. Besonders in der Audiowiedergabe wird die Herausforderung deutlich: AI-generierte Übersetzungen von Audioinhalten werden automatisch als Voice-Over oder Untertitel eingeblendet, was, wenn Nutzer die Originalsprache kennen, schnell als störend empfunden wird. Häufig fehlen dem automatischen System der emotionale Tonfall sowie die stimmliche Persönlichkeit der Sprecher. Gerade bei Kreativen, die mit ihrer Stimme ein wesentliches Element ihres Auftritts schaffen, wirkt die maschinelle Übersetzung deplatziert.

Die Frage, die sich für die Zukunft stellt, ist, wie Übersetzungsfunktionen so implementiert werden können, dass sie einerseits die globale Verständlichkeit verbessern und andererseits den individuellen Nutzerwünschen gerecht werden. Die gängigen Ansätze zur Lösung liegen vor allem in der stärkeren Nutzerkontrolle. Nutzer sollten die Möglichkeit haben, Übersetzungen komplett zu deaktivieren, falls sie mit der Originalsprache vertraut sind oder die/den Content Creator authentisch erleben möchten. Zudem ist es sinnvoll, dass Nutzer explizit angeben können, welche Sprachen nicht automatisch übersetzt werden sollen – ein Feature, das insbesondere bei mehrsprachigen Personen extrem hilfreich ist. Transparenz spielt eine weitere wichtige Rolle: Es sollte klar kommuniziert werden, welche Inhalte automatisiert übersetzt wurden und aus welcher Sprache die Übersetzung stammt.

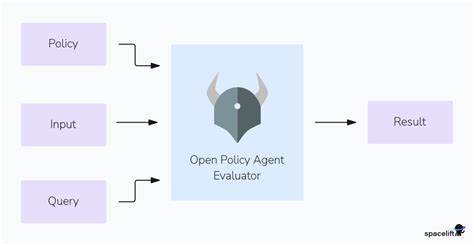

So können Nutzer besser einschätzen, wie vertrauenswürdig und angelehnt die Texte sind. Bei Audiotiteln oder Tonspuren wird empfohlen, dass Übersetzungen erst dann abgespielt werden, wenn die Nutzer diese explizit auswählen. So könnte eine viel höhere Zufriedenheit gewährleistet werden, da sie nicht ungefragt in das Hörerlebnis eingreifen. Für Entwickler ergibt sich daraus auch eine technische Herausforderung. KI-Übersetzungen müssen mit intelligenter Nutzersteuerung ausgestattet werden, die sowohl einfache Deaktivierung als auch differenzierte Einstellungen erlaubt.

Gleichzeitig braucht es mehrschichtige Algorithmen, die nicht nur den reinen Wortlaut, sondern auch Kontext, kulturelle Bedeutung und Tonfall erkennen und korrekt übertragen können. Hier liegen aktuell noch große Entwicklungspotenziale, die es zu erschließen gilt. Für Content-Ersteller und Plattformbetreiber ist es wichtig, diese Thematik ernst zu nehmen, denn die Qualität der Übersetzungen beeinflusst wesentlich die Benutzerbindung und das Nutzererlebnis. Falsche Übersetzungen können das Vertrauen in die Plattform schmälern und die Reichweite verringern. Gleichzeitig kann eine wohlüberlegte und nutzerorientierte Umsetzung der KI-Übersetzungen den Zugang zu neuen Märkten erleichtern und den weltweiten Austausch fördern.

Die Zukunft der KI-Übersetzung ist vielversprechend, doch sie sollte niemals den Menschen aus der Entscheidungsposition verdrängen. Eine ausgewogene Balance zwischen Automatisierung und menschlicher Kontrolle scheint das Erfolgsrezept zu sein. So profitieren Nutzer von den Vorteilen schneller und kostengünstiger Übersetzungen, ohne auf die Qualität und Authentizität der Inhalte verzichten zu müssen. Die Verantwortung liegt bei Entwicklern und Betreibern, die Technologie so zu gestalten, dass sie flexibel und benutzerfreundlich ist. Nur so kann die KI-Durchdringung in der Übersetzungslandschaft nachhaltig Früchte tragen und die vielfältigen Sprachen der Welt bereichern, statt sie zu vereinfachen oder zu verzerren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die KI-Übersetzung zwar viele Möglichkeiten bietet, aber auch erhebliche Risiken birgt, wenn sie unsachgemäß eingesetzt wird. Nutzer profitieren am meisten, wenn sie selbst bestimmen können, wie und wann Übersetzungen eingesetzt werden. Transparenz, Nutzerautonomie und eine sorgfältige Implementierung sind die Eckpfeiler einer gelungenen KI-Übersetzungslösung. Die technologischen Fortschritte werden voranschreiten, doch eine menschliche Perspektive wird weiterhin unverzichtbar bleiben, um die Vielfalt und Tiefe von Sprache angemessen abzubilden.