Die Welt der Cyberkriminalität ist ständig im Wandel. Hinter den Kulissen liefern sich Hackergruppen, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsforschende ein beinahe unsichtbares Katz-und-Maus-Spiel. Die jüngste Übernahme der Leak-Seite der berüchtigten Ransomware-Bande Everest durch einen unbekannten Hacker ist ein markantes Ereignis, das für Diskussionen und Spekulationen sorgt. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit selbst jener Gruppen, die als Akteure im Schatten operieren und andere attackieren. Gleichzeitig zeigt er, wie komplex und vielfältig die Landschaft der Cyber-Bedrohungen heutzutage ist.

Everest ist eine der aktivsten und gefährlichsten Ransomware-Gruppen, die seit 2020 im Fokus von Sicherheitsforscherinnen und Strafverfolgungsbehörden steht. Vom Diebstahl sensibler Daten aus Unternehmen bis hin zu staatlichen Institutionen hat die Bande weltweit Angst und Schrecken verbreitet. Besonders brisant war der Diebstahl von über 420.000 Kundendaten einer Cannabis-Einzelhandelsfirma namens Stiiizy, der international für Schlagzeilen sorgte. Die US-Regierung führt Everest auch zu mehreren hochrangigen Angriffen, einschließlich Cyberattacken auf die NASA und brasilianische Regierungsbehörden.

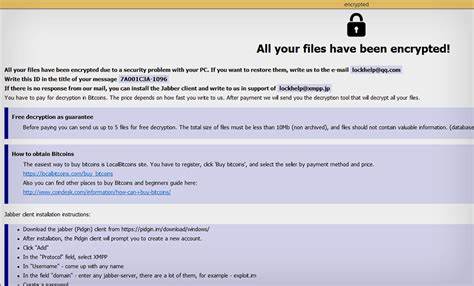

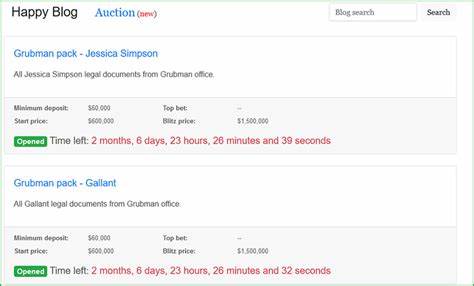

Die Leak-Seiten sind dabei ein zentrales Instrument der Erpressungsmasche. Sie dienen dazu, gestohlene Daten zu veröffentlichen und damit die Opfer unter Druck zu setzen, die Lösegeldforderungen zu erfüllen. Die Übernahme der Leak-Seite von Everest bedeutet jedoch nicht nur einen ästhetischen Schaden durch die ersetzte Webseite, sondern möglicherweise auch den Verlust wichtiger Machtmittel und Informationshoheit für die Hackergruppe. Am Wochenende wurde die Leak-Seite der Everest-Gruppe mit einer einfachen, aber aussagekräftigen Nachricht ersetzt: „Don’t do crime CRIME IS BAD xoxo from Prague.“ Diese Botschaft verweist weniger auf eine einfache Verunstaltung als vielmehr auf eine klare moralische Aussage gegen Kriminalität.

Wer genau hinter dem Hack steckt, blieb zunächst unklar. Ob die Hacker auch Zugriff auf die Daten selbst hatten, konnte zum Zeitpunkt der Meldung nicht bestätigt werden. Sollte jedoch eine Datenkompromittierung erfolgt sein, könnten die Risiken für Everest wesentlich höher sein als bloß die vorübergehende Kontrolle der Webseite. Die Cybercrime-Zunft ist keineswegs homogen. Immer wieder gibt es Berichte, dass rivalisierende Gruppen sich gegenseitig angreifen oder dass Insider Informationen veröffentlichen, um Schaden zu verursachen.

Dieser interne Druck führt bei manchen Banden zu Leaks und Zersetzung von innen heraus. Das Beispiel Everest passt in diese Dynamik, in der nicht nur staatliche Akteure oder Strafverfolger die Bedrohung bekämpfen, sondern auch kriminelle Gruppierungen selbst sich gegenseitig behindern. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die allgemeine Entwicklung im Bereich Ransomware. Trotz anhaltender Angriffe zeigen aktuelle Zahlen für das Jahr 2024, dass die Anzahl der tatsächlichen Lösegeldzahlungen tendenziell sank. Immer mehr Unternehmen setzen auf strategische Ablehnung der Forderungen, gestärkt etwa durch bessere Prävention, Backup-Strategien und Kooperation mit Behörden.

Die Folge ist ein wachsender finanzieller Druck auf die Gruppen, aber auch eine Verschiebung ihrer Vorgehensweisen, mit noch raffinierteren und zugleich riskanteren Methoden. Die Reaktion von Law Enforcement und Cybersecurity-Experten spielt eine entscheidende Rolle. In den letzten Jahren wurden mehrere Großgruppen wie LockBit oder die Radar-Hacker teilweise zerschlagen. Dabei kommen neben klassischen Ermittlungsverfahren auch technische Maßnahmen wie das Eindringen in Netzwerke der Täter, das Entfernen von Infrastrukturen und das Stören der Kommunikationskanäle zum Einsatz. Die Sabotage der Everest-Leak-Seite könnte ein Beispiel solcher Gegenmaßnahmen sein, allerdings ist auch eine Selbstregulation innerhalb der Unterwelt denkbar.

Die Auswirkungen auf die Opfer der Ransomware sind vielfältig. Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen leiden unter erheblichen Störungen, Datenverlust und Imageschaden. Die Unsicherheit durch ständig neue Angriffe belastet Geschäftsstrategien und Investitionen in IT-Sicherheit. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer robusten Cyberhygiene, die über reine technische Abwehr hinaus auch Mitarbeiterschulungen und schnelle Reaktionspläne umfasst. Das Beispiel Everest verdeutlicht zudem die internationale Dimension der Cyberkriminalität, die sich nicht an Landesgrenzen hält.

Die Gruppe wird Russland zugerechnet, ihre Opfer kommen aus aller Welt, und die Gegenmaßnahmen umfassen unterschiedliche Rechtssysteme und politische Ebenen. Die Aggressivität und Professionalität solcher Organisationen stellen Regierungen vor zunehmende Herausforderungen, die von diplomatischer Zusammenarbeit bis hin zu Cyberabwehr reichen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist klar, dass der Kampf gegen Ransomware und andere Formen der Cyberkriminalität an Komplexität gewinnen wird. Die Gefahren für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sind real und erfordern langfristig angelegte Lösungen. Dazu zählen verstärkte internationale Kooperationen, klarere gesetzliche Rahmenbedingungen und technologische Innovationen im Bereich Sicherheit.

Abschließend zeigt die Übernahme der Everest-Leak-Seite, dass auch die mächtigsten und skrupellosesten Hackergruppen nicht unverwundbar sind. Diese Episode kann als kleiner Sieg im Krieg gegen Cyberkriminelle gewertet werden, erinnert jedoch auch daran, wie wichtig kontinuierliche Wachsamkeit ist. Für Unternehmen und Institutionen bleibt es essenziell, Cyberbedrohungen ernst zu nehmen, modernste Schutzmaßnahmen zu implementieren und auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Die Zukunft der Cybersecurity wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell und effektiv man auf solche Zwischenfälle reagiert und wie gut es gelingt, präventiv Gefahren zu erkennen und zu neutralisieren. Die Everest-Affäre wird sicherlich auch in der Szene der Cyberkriminalität für Gesprächsstoff sorgen, vor allem weil sie zeigt, dass das Feld nicht statisch ist, sondern von dynamischen Rivalitäten und auch von unerwarteten Wendungen geprägt ist.

Für alle Beteiligten, von Sicherheitsfirmen bis hin zu Anwendern, ist es ein Weckruf, die digitale Welt nicht als getrennt von der realen zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil der modernen Gesellschaft mit all ihren Risiken und Chancen.