Die Welt der akademischen Prüfungen befindet sich in einem ständigen Wandel. Digitale Tools, Online-Bewertungen und automatisierte Tests gewinnen immer mehr an Bedeutung. Doch während viele glauben, dass die Zukunft der Prüfungsformate ausschließlich digital sein wird, erlebt ein klassisches Prüfungsinstrument ein überraschendes Comeback: die Blue Books. Für viele Studierende waren sie einst der Inbegriff von Prüfungsangst und Stress – die gefürchteten blauen Heftchen, in denen Essays, Kurzantworten oder komplexe Rechenaufgaben niedergeschrieben werden mussten. Doch warum sind die Blue Books trotz moderner Alternativen wieder im Aufwind? Und welche Rolle spielen sie heute in der akademischen Landschaft? Die Reise beginnt mit einem Blick auf die historische Entwicklung und Bedeutung der Blue Books.

Ursprung der Blue Books ist vor allem in den Vereinigten Staaten zu finden, wo sie seit dem frühen 20. Jahrhundert genutzt werden, um schriftliche Prüfungen in einer standardisierten Form durchzuführen. Die blauen Umschläge und linierten Seiten sind zum Symbol für schriftliche Leistungskontrollen an Universitäten und Colleges geworden. Für viele Studierende waren diese Hefte mit Stress verbunden, nicht nur wegen der Prüfungsinhalte, sondern auch wegen der Kunst, unter Zeitdruck saubere, gut strukturierte Antworten zu verfassen. Ihre Handlichkeit und das einfache Design ermöglichten aber auch eine klare, fokussierte Gestaltung der Antworten ohne Ablenkungen durch digitale Oberflächen oder unübersichtliche Textverarbeitungsprogramme.

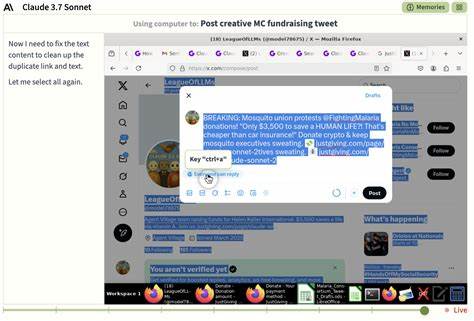

Die zunehmende Digitalisierung der Bildung schien lange Zeit das Ende der Blue Books zu bedeuten. Digitale Prüfungen bieten viele Vorteile: automatische Bewertungen, leichtere Lesbarkeit, Zeitersparnis und die Möglichkeit, multimedia-basierte Inhalte einzubinden. Dennoch zeigte sich auch ein Nachteil: Viele Lehrende berichteten, dass Studierende bei digitalen Prüfungen zu leicht versucht waren, einfacher kopierte oder oberflächliche Antworten zu liefern. Die Blue Books hingegen zwingen zur eigenen Formulierungsarbeit und fördern dadurch das tiefere Verständnis und den individuellen Ausdruck. Das Comeback der Blue Books lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen.

Zum einen steigt das Bedürfnis nach Prüfungsformaten, die akademische Integrität unterstützen und die Originalität der Leistung besser gewährleisten. Digitale Formate sind oft anfälliger für Betrugsversuche, während handschriftliche Prüfungen mit Blue Books das Risiko deutlich reduzieren. Zum anderen spielen Studien zur Kognition und zum Lernerfolg eine wesentliche Rolle. Untersuchungen zeigen, dass das Schreiben mit der Hand das Erinnerungsvermögen verbessert und die Konzentration steigert. Im Gegensatz dazu können digitale Eingaben oft durch Multitasking oder Ablenkungen die Qualität des Lernens negativ beeinflussen.

Hochschulen reagieren auf diese Erkenntnisse und setzen vermehrt wieder auf die Blue Books als Prüfungsmedium, insbesondere in Fächern wie Literatur, Philosophie, Geschichte oder Jura, wo das Ausformulieren von Argumenten und Gedankengängen essenziell ist. Ein weiterer Aspekt ist die Nostalgie und der kulturelle Wert, der mit Blue Books verbunden ist. Viele Professoren und Studierende schätzen das physische Element der Prüfung als Teil des akademischen Ritus. Es erinnert an traditionelle Lehrmethoden und vermittelt ein Gefühl von Ernsthaftigkeit und Wertschätzung gegenüber dem Prüfungsprozess. Gleichzeitig bringen Blue Books auch neue Herausforderungen mit sich.

Die Lesbarkeit handschriftlicher Antworten ist häufig ein Problem und stellt die Korrektoren vor Mehrarbeit. Zudem ist die Umweltbilanz der gedruckten Hefte im Vergleich zu digitalen Prüfungen fragwürdig. Einige Einrichtungen setzen daher auf recyceltes Papier und nachhaltige Produktion, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Aber wie könnte die Zukunft der Blue Books aussehen? Eine mögliche Entwicklung wäre die Kombination von analogen und digitalen Elementen, etwa durch das Einbinden von digitalen Stiften oder speziellen Apps, die die Handschrift automatisch digitalisieren. So könnten die Vorteile handschriftlicher Prüfungen mit den Vorzügen digitaler Auswertung kombiniert werden.

![Sergey Brin on the Future of AI and Gemini [video]](/images/B5342137-14BD-4550-A325-6A0F180715EA)