Die Welt der Datenarchitekturen befindet sich im Wandel. Insbesondere das Konzept des Lakehouse – eine Kombination aus Data Lake und Data Warehouse – hat in den letzten Jahren durch Formate wie Delta Lake und Apache Iceberg zunehmend an Bedeutung gewonnen. Doch mit dem jüngsten Vorschlag von DuckDB, einem innovativen Datenbankprojekt, scheint das etablierte Modell erneut neu überdacht zu werden. Die Präsentation von DuckLake als alternative Lakehouse-Architektur hat sowohl Begeisterung als auch Skepsis in der Branche ausgelöst. Diese Entwicklung ist relevant für alle, die sich mit Big Data, Analytik und moderner Dateninfrastruktur beschäftigen, und bringt interessante technische wie strategische Implikationen mit sich.

Die folgenden Ausführungen bieten einen tiefgehenden Einblick in die Hintergründe, die Kernideen von DuckDBs Ansatz und die vielfältigen Reaktionen der Marktteilnehmer. DuckDB und das DuckLake-Format stellen eine Art frischen Wind in das Thema Datensemantik und Speicherformate dar. DuckDB, das vor allem für seine schlanke, in-prozess Analytics-Datenbank bekannt ist, die 2022 breite Beachtung fand, möchte mit DuckLake den aktuellen Status quo der Open Table Formats (OTFs) wie Delta Lake und Iceberg herausfordern. Anstelle rein statischer, auf persistente Dateien ausgerichteter Metadatenverwaltungen setzen die Entwickler des DuckLake-Formats auf ein relationales Datenbankmanagementsystem für Metadaten, das die Performance deutlich verbessern soll. Hierdurch können Datenabfragen effizienter durchgeführt werden, da unnötige Mehrfachzugriffe auf externe Speicherorte vermieden werden.

Die meisten bestehenden Formate wie Delta Lake oder Iceberg verwalten Metadaten in einer Weise, die zwar robust und verbreitet ist, aber potenziell Performanceeinbußen durch viele Lese-Schreibzyklen auf externen Speichersystemen verursachen kann. DuckDBs Ansatz einer SQL-basierten Metadatenverwaltung schafft hier eine innovative Verbindung zu klassischen Datenbankkonzepten, indem es einen persistenten Metadatenspeicher mit Transaktionssicherheit bietet. Besonders bei Anwendungen, die auf Cloud-Umgebungen mit Object Stores wie AWS S3 setzen, könnte dieses Modell deutliche Vorteile bringen. Die Reaktionen der Industrie sind vielfältig. AWS, vertreten durch den Vizepräsidenten und Distinguished Engineer Andy Warfield, zeigt sich äußerst begeistert und sieht in DuckLake ein vielversprechendes Experiment, das Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Entwicklerteams von AWS beschäftigen sich aktiv damit und schätzen die innovativen Ansätze bei der Effizienzsteigerung, insbesondere in Bezug auf I/O-Schichten und Metadatenmanagement. Warfield hebt hervor, dass DuckLake viele der Herausforderungen adressiert, für die bisherige Open Table Formats teilweise noch keine optimalen Lösungen bieten. Snowflake, eine der führenden Cloud-Datenplattformen, stimmt zwar der Notwendigkeit zu, Performanceprobleme bei Metadaten zu beheben, legt jedoch den Fokus stärker auf die API-Entwicklung und die Flexibilität bei der Speicherung von Metadaten. Russell Spitzer, Principal Engineer bei Snowflake, betont, dass das Speichermedium der Metadaten weniger entscheidend sei als die Schnittstellen, über die diese verwaltet werden. Die Firma sieht SQL-basierte Metadatenverwaltung zwar als interessant, weist aber auf potenzielle Risiken hin.

SQL als universales Werkzeug ermögliche zwar große Flexibilität, nehme dabei aber die Gefahr in Kauf, dass Nutzer unkontrollierte Änderungen direkt auf der Metadatenebene vornehmen und so die Integrität des Lakehouse-Repositories unterlaufen könnten. Diese Perspektive reflektiert die Komplexität und Sensibilität, die mit der Verwaltung großer, verteilter Datenspeicher einhergeht. Der Ansatz von DuckDB steht auch vor Herausforderungen in Bezug auf die Kompatibilität und Interoperabilität innerhalb der erweiterten Daten-Toolchain. Jake Ye, Softwareentwickler bei LanceDB, kritisiert, dass DuckDBs Fokus auf eine relationale SQL-basierte Metadatenbasis nicht mit den zunehmenden Marktanforderungen an offene, JSON-basierte Protokolle harmoniert, die besonders für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch in heterogenen Systemlandschaften relevant sind. Die Entwicklung standardisierter REST-APIs und JSON-Protokolle zur Abbildung und Verwaltung von Metadaten, wie sie etwa das Iceberg REST Catalog oder Polaris bieten, stehen für eine marktweite Konsolidierung, der sich neue Formate anpassen müssen, um breite Akzeptanz zu erzielen.

Diese Kontroverse ist Teil eines größeren Diskurses über die Zukunft von Data Lakes und Lakehouses, bei denen neben rein technischer Funktionalität auch Governance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit eine große Rolle spielen. Die Balance zwischen maximaler Flexibilität, Performance und der notwendigen Kontrolle ist schwierig zu finden. Die Kombination aus SQL-basierten Metadatenmodellen und klassischen Data Lake Methoden könnte einen Mittelweg markieren, erfordert aber sorgfältige Abstimmung und transparente Implementierung. Dass der Wettbewerb in diesem Segment weiter zunimmt, lässt sich daran erkennen, dass große Player wie Databricks, die mit dem Kauf von Tabular die Entwicklung von Iceberg vorantreiben, aktiv an der Verbesserung von etablierten Formaten arbeiten. Die Veröffentlichung von Iceberg Version 3 bringt etwa neue Features wie Variant-Datentypen, die eine dynamischere Schema-Verwaltung erlauben – eine Antwort auf Anforderungen aus Bereichen wie Internet of Things, wo Datenquellen oft unvorhersehbar und heterogen sind.

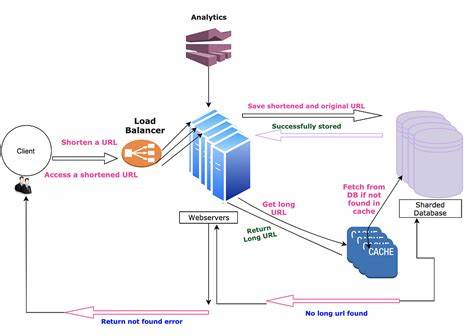

Solche Innovationen zeigen, wie der Markt auf neue Impulse reagiert und Entwicklungen adaptiert. DuckDB bewegt sich mit seinem Modell allerdings etwas abseits der üblichen Pfade. Das Konzept von „bring-your-own compute“ gekoppelt mit einer relationalen Metadatenverwaltung weist darauf hin, dass in Zukunft möglicherweise flexiblere und granularere Architekturen bei Lakehouse-Systemen entstehen könnten. Die Idee, dass eine einzelne Datenbank sowohl als Notebook-Client, Data Warehouse und Data Lake fungieren kann, indem sie direkt mit Speicherlösungen wie S3 verbunden wird, könnte den Nutzern eine erheblich vereinfachte und zugleich leistungsfähige Dateninfrastruktur bieten. Diese vielversprechenden Möglichkeiten gehen allerdings auch mit Hürden einher.

Die allgemeine Akzeptanz hängt neben technologischen Faktoren vor allem davon ab, inwieweit DuckDB und DuckLake den Fluss zwischen verschiedenen Datenwerkzeugen und Systemen ermöglichen und erleichtern. Die Interoperabilität mit bestehenden Ökosystemen und die Unterstützung von Industriestandards sind unabdingbar, um in großen Organisationen und verschiedensten Anwendungsfällen Fuß zu fassen. Technologisch gesehen könnte die Kombination aus relationalem Datenbankansatz für Metadaten mit den Stärken von spaltenorientierten Datenformaten eine interessante Nische füllen. Dies erlaubt es nicht nur, komplexe Abfragen und Datenvisualisierungen direkt innerhalb eines konsolidierten Frameworks durchzuführen, sondern adressiert auch Anforderungen an niedrige Latenz und hohe Skalierbarkeit. Insbesondere in analytischen Umgebungen, in denen große Datenmengen häufig und flexibel abgefragt werden müssen, bieten solche Innovationen einen spürbaren Vorteil.

Zusammenfassend zeigt die Branchenreaktion auf DuckDBs Konzept deutlich, dass Innovationen im Bereich der Datenlake- und Warehouse-Technologien notwendig und willkommen sind. Während renommierte Unternehmen wie AWS und Snowflake den Ansatz als bereichernd und praxisnah anerkennen, mahnen Experten zur Vorsicht mit Blick auf Standardisierung und Zugriffskontrolle. Die bestehenden Lösungen und Weiterentwicklungen bei Iceberg und Delta Lake werden nicht obsolet, sondern profitieren vom Wettbewerb und treiben die gesamte Branche voran. Für deutschsprachige Unternehmen und Datenprofessionals bedeutet dies, sich mit den Entwicklungen im Lakehouse-Bereich intensiv auseinanderzusetzen und die Chancen neuer Technologien genau abzuwägen. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob DuckDB mit DuckLake als ernstzunehmender Wettbewerber bestehen kann oder eher als Katalysator für Verbesserungen in bestehenden Formaten wirken wird.

In jedem Fall bereichert die Debatte das Feld der Datenarchitekturen – und zeigt, wie dynamisch und innovationsgetrieben diese zentrale Technologiebranche weiterhin bleibt.