Die Arbeitswelt befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel, der durch die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) maßgeblich vorangetrieben wird. Insbesondere für kürzlich graduierte Hochschulabsolventen zeichnen sich neue Herausforderungen ab, die vielfach als „Job-Apokalypse“ oder dramatische Umstrukturierung der Einstiegsarbeitsplätze beschrieben werden. In den letzten Monaten zeigen sich deutliche Anzeichen, dass traditionelle Berufseinstiege in vielen Branchen nicht mehr in gleichem Maß bestehen bleiben, da Unternehmen vermehrt auf automatisierte Systeme und KI-gesteuerte Lösungen setzen. Dies hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote unter jungen Erwachsenen, sondern beeinflusst auch grundlegend die Art und Weise, wie Berufskarrieren künftig gestaltet werden können. Die Entwicklung ist nicht nur eine technische Revolution, sondern auch ein soziales und ökonomisches Phänomen, das weitreichende Folgen für die Gesellschaft insgesamt birgt.

Die aktuelle Datenlage macht die Problematik besonders deutlich. So ist die Arbeitslosenquote unter frischgebackenen Hochschulabsolventen in bestimmten Sektoren auf ungewöhnlich hohe Werte gestiegen. Beispielsweise verzeichnet das US-Arbeitsmarktstatistikamt eine Quote von 5,8 Prozent bei jüngeren Hochschulabsolventen, was im Kontext historischer Daten als alarmierend gilt. Vor allem Berufsfelder wie Finanzwesen und Informatik sind stark betroffen, da gerade hier KI-Technologien schnelle Fortschritte gemacht haben und zunehmend menschliche Arbeitskraft ersetzen. Damit wird insbesondere „Einsteigerarbeit“ in diesen Bereichen von Algorithmen und automatisierten Programmen übernommen – eine Entwicklung, die aktuelle Absolventen besonders hart trifft, da gerade sie häufig noch von der praktischen Anwendung ihrer Studieninhalte abhängig sind.

Auf Unternehmensebene hat sich die grundsätzliche Einstellung zur Automatisierung geändert. Firmen stehen unter dem Druck, Kosten zu senken und Effizienz zu steigern, und sehen in KI einen Weg, sie unabhängig von der Verfügbarkeit oder dem Kostenfaktor menschlichen Nachwuchses zu machen. Einige Unternehmen haben bereits Richtlinien eingeführt, bei denen neue Aufgaben zunächst darauf geprüft werden, ob sie durch KI erledigt werden können, bevor menschliche Mitarbeiter eingestellt werden. Diese sogenannte „KI-first“-Strategie zeigt, wie stark das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit moderner Systeme zugenommen hat. Erstaunliche Beispiele zeigen, wie dramatisch sich die Wandelgeschwindigkeit in der Arbeitswelt beschleunigt hat.

Ein Tech-Manager berichtete, dass sein Unternehmen keine Einstiegssoftwareingenieure mehr einstellt und stattdessen KI-basierte Coding-Tools nutzt, die Aufgaben übernehmen, die bisher von Junior-Entwicklern erledigt wurden. Ein anderes Start-up beschäftigt nur einen einzigen Data Scientist, der Aufgaben bewältigt, für die früher ein Team von 75 Mitarbeitern notwendig war. Diese effizienzgetriebenen Veränderungen sind ein klarer Hinweis darauf, dass die traditionelle Beschäftigungsstruktur in Technologieunternehmen schnell auseinanderbricht. Für Hochschulabsolventen bedeutet dies eine dramatische Veränderung ihres Berufseinstiegs. Die klassische „Karrieretreppe“ mit Praktika, Juniorstationen und schrittweisen Beförderungen wird von einer Wettbewerbslandschaft abgelöst, in der viele normale Einstiegspositionen schlicht nicht mehr existieren.

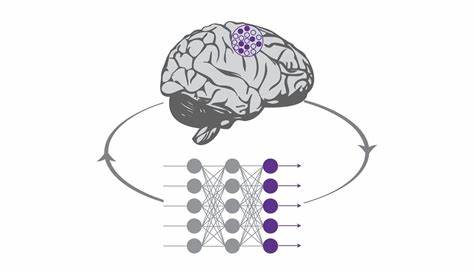

Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an den einzelnen Arbeitnehmer: gefordert sind kreative Problemlösefähigkeiten, kritisches Denken, komplexe Anpassungsfähigkeit und Kompetenzen, die KI nicht so leicht ersetzen kann. Absolventen müssen sich daher bewusst auf eine Zukunft vorbereiten, in der die Zusammenarbeit mit KI-Systemen zum Arbeitsalltag gehört und neue Fertigkeiten erlernt werden müssen, um relevant zu bleiben. Die Folgen dieser Entwicklung gehen jedoch über die einzelne Person hinaus und betreffen die gesamte Gesellschaft und die Wirtschaft. Ein hoher Anteil arbeitsloser oder unterbeschäftigter junger Hochschulabsolventen kann das Innovationspotenzial eines Landes erheblich mindern und soziale Spannungen verstärken. Zudem ändern sich die Anforderungen an Bildungseinrichtungen, die verstärkt darauf reagieren müssen, zukünftigen Studierenden Fähigkeiten zu vermitteln, die im Zusammenspiel mit KI einen Wettbewerbsvorteil darstellen.

Eine Chance bietet sich auch darin, dass durch die Automatisierung monotone oder repetitive Tätigkeiten entfallen, was Menschen ermöglicht, sich auf anspruchsvollere, kreativere und sozialere Aufgaben zu konzentrieren. Der Weg zu diesem Szenario ist jedoch keineswegs garantiert und erfordert eine koordinierte Anstrengung von Unternehmen, Politik und Bildungssystem. Eine aktive Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind inzwischen essenziell, um den Herausforderungen zu begegnen und neue Berufschancen zu schaffen. Gleichzeitig müssen politische Entscheidungsträger Rahmenbedingungen schaffen, die eine faire Teilhabe am digitalen Wandel sicherstellen. Dies kann durch Förderprogramme für junge Arbeitsuchende, die Entwicklung neuer Ausbildungsformate und die Anpassung von sozialen Sicherungssystemen erfolgen.

Darüber hinaus ist es wichtig, den gesellschaftlichen Dialog zu intensivieren, um Ängste vor Arbeitsplatzverlusten durch KI abzubauen und neue Perspektiven zu erarbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „KI-Jobapokalypse“ für viele junge Hochschulabsolventen bereits in vollem Gang ist. Die steigende Arbeitslosigkeit, der Wegfall klassischer Einstiegsjobs und die zunehmende Automatisierung sind sichtbare Zeichen eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Für die nächste Generation von Fachkräften bedeutet dies jedoch nicht zwangsläufig eine Sackgasse. Vielmehr eröffnet die disruptive Kraft der KI auch neue Möglichkeiten für Innovation, berufliche Neuorientierung und die Entwicklung von Fähigkeiten, die in einer hybriden Mensch-Maschine-Arbeitswelt von zentraler Bedeutung sein werden.

Der Schlüssel liegt darin, die Herausforderungen proaktiv zu adressieren und die sich wandelnde Arbeitswelt als Chance zu begreifen – für Individuen, Unternehmen und Gesellschaft zugleich.

![Types and other techniques as an accessibility tool for the ADHD brain [video]](/images/48E6D945-C707-4E11-BB9B-38AAC649D168)