Agentic Coding ist eine der spannendsten Entwicklungen im Bereich der Softwareentwicklung, die die Art und Weise, wie Entwickler arbeiten, grundlegend verändert. Anstatt allein auf manuelle Programmierung zu setzen, übernimmt bei Agentic Coding ein KI-Agent einen großen Teil der Aufgaben im Entwicklungsprozess. Durch diese Zusammenarbeit entsteht eine neue Dynamik, die Geschwindigkeit, Qualität und Kreativität in der Softwareentwicklung dramatisch erhöhen kann. Doch der erfolgreiche Einsatz dieser Technologie erfordert ein durchdachtes Vorgehen und einige wichtige Prinzipien, die es im Alltag zu beachten gilt. Armin Ronacher, ein renommierter Entwickler und Experte im Bereich agentischer Programmierung, hat seine Insights und Empfehlungen zu Agentic Coding jüngst veröffentlicht.

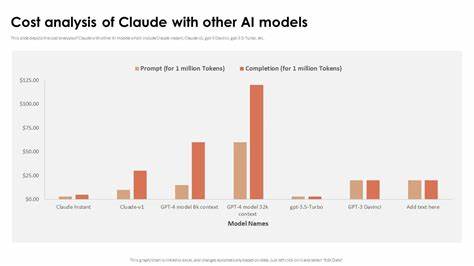

Seine Erfahrungen bieten einen umfassenden Leitfaden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Entwickler unterstützt, das volle Potenzial von KI-gestütztem Coding zu nutzen. Wer Agentic Coding einsetzt, profitiert vor allem von einer optimierten Interaktion mit den Agenten. Ronacher nutzt beispielsweise Claude Code mit dem günstigen Max-Abonnement, das für ihn aufgrund seiner Effizienz und Zuverlässigkeit ideal ist. Die Wahl des Modells ist dabei wichtig: Er bevorzugt das preiswertere Sonnet-Modell gegenüber teureren Alternativen, weil es für seine Anforderungen ausreichend ist und die Ausgabequalität überzeugt. Dies zeigt, dass bei Agentic Coding nicht immer das teuerste Modell die beste Wahl ist – Effizienz und Kosten-Nutzen-Verhältnis spielen eine zentrale Rolle.

Um den Umgang mit Tokens und Kapazitäten effizient zu gestalten, empfiehlt er, unnötige Operationen wie Screenshots oder Browserinteraktionen weitestgehend zu vermeiden. Stattdessen sollte die Kommunikation mit dem Agenten klar und zielgerichtet sein. Der Agent erhält eine klare Aufgabe, arbeitet selbständig und wird nur bei kleinen Aufgaben unterbrochen. Diese Vorgehensweise verschiebt außerdem den Nutzen von integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) mehr in Richtung ergänzender Tätigkeit, wie etwa für abschließende Korrekturen im Code. Ein bemerkenswerter Nebeneffekt ist für Ronacher die wieder belebte Verwendung von klassischen Editoren wie Vim, die nicht über KI-Integration verfügen.

Ein kritischer Aspekt bei der Nutzung von Agenten ist die Handhabung von Berechtigungen. Ronacher setzt bei Claude Code bewusst auf ein Abschalten aller Berechtigungsprüfungen, um den Agents maximale Freiheiten zu geben. Obwohl dies Risiken birgt, sind sie durch geeignete Maßnahmen wie isolierte Entwicklungsumgebungen mittels Docker kontrollierbar. Interessant ist, dass auch ohne Containerisierung die Agenten in seiner Praxis gut funktionieren. Dieser pragmatische Ansatz zeigt, dass man sehr wohl ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Funktionalität herstellen kann, ohne unnötige Hürden aufzubauen.

Ein Begriff, der immer wieder auftaucht, ist MCP – ein einheitliches Protokoll, mit dem Agenten Zugriff auf diverse Werkzeuge erhalten. Während Ronacher selbst MCP nur moderat nutzt, empfiehlt er, es dann einzusetzen, wenn direkte Zugriffe zu kompliziert oder unzuverlässig sind. Ein anschauliches Beispiel ist die Automatisierung von Browser-Interaktionen über das playwright-mcp-Tool. Für Datenbankzugriffe hingegen greift er lieber auf herkömmliche Werkzeuge wie psql zurück, da diese zuverlässig und simpel zu bedienen sind. Diese pragmatische Haltung zeigt die Bedeutung einfacher und stabiler Werkzeuge für den Erfolg von Agentic Coding.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl der Programmiersprache ist die Kompatibilität und Leistungsfähigkeit im agentischen Workflow. Ronacher hebt besonders Go hervor, da es einige spezielle Merkmale besitzt, die das Zusammenarbeiten mit KI-Agenten stark erleichtern. Beispielsweise bietet Go ein ausgereiftes Kontextsystem, das eine saubere Weitergabe von Zuständen entlang des Funktionsaufrufs ermöglicht. Diese Transparenz und Explizitheit reduziert die Komplexität für die KI. Darüber hinaus punktet Go mit einem robusten und unkomplizierten Testsystem, das eine inkrementelle und zuverlässige Ausführung von Tests erlaubt.

Dies ist besonders wichtig, da Agenten oft wiederholt Tests ausführen, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Die einfache und unmissverständliche Testausführung im Go-Ökosystem verbessert die Effizienz des gesamten agentischen Entwicklungszyklus deutlich. Go gilt außerdem als relativ „schludrig“ im positiven Sinne – das heißt, die Sprache verzichtet auf übermäßig komplexe Sprach-Features, was es für KI deutlich erleichtert, korrekten und lesbaren Code zu generieren. Strukturelle Interfaces, die automatische Übereinstimmung mit erwarteten Methoden definieren, erlauben es der KI, Schnittstellen deutlich besser zu verstehen und darauf basierend korrekten Code zu schreiben. Im Gegensatz dazu gestaltet sich Python oft als Herausforderung für Agenten.

Komplexe Sprachkonstrukte wie Magic Methods, komplexe Test-Frameworks mit Fixture Injektionen oder Probleme bei asynchronem Code führen häufig zu Fehlinterpretationen und inkorrektem Code. Zudem wirken sich Performance-Probleme negativ auf Schleifen, in denen der Agent iterativ Code erzeugt und testet, aus. Daher empfiehlt Ronacher für neue Backend-Projekte, sofern möglich, Go als erste Wahl. Auf der Frontend-Seite kombiniert er Technologien wie Tailwind CSS, React mit Tanstack Query/Roouter sowie Vite als Build-Tool. Diese Kombination ist zwar nicht perfekt, bietet aber eine stabile und relativ agentenfreundliche Umgebung.

Besonders Tailwind und Vite erfüllen die Ansprüche an Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Allerdings sorgt die Dateinamenskonvention von Tanstack Router gelegentlich für Verwirrungen bei der KI, wenn Parameter mit speziellen Zeichen wie Dollarzeichen codiert werden. Dies zeigt, wie selbst feine Details in Projekten großen Einfluss auf die Qualität der Zusammenarbeit mit Agenten haben können. Das Thema Tools hat bei Agentic Coding einen besonderen Stellenwert. Grundsätzlich kann alles, was vom Agenten genutzt oder beobachtet werden kann, als Tool betrachtet werden.

Dies können einfache Shell-Skripte, MCP-Server oder auch Log-Dateien sein. Entscheidend ist, dass Werkzeuge schnell reagieren und möglichst wenig unwichtigen Output produzieren. Tool-Abstürze sind tolerierbar, solange sie keine Endlosschleifen oder Hänger verursachen. Benutzerfreundlichkeit ist ebenso eine Grundvoraussetzung. Werkzeuge müssen Fehler und Fehlbedienungen klar melden, um Endlosschleifen und unproduktive Zustände zu vermeiden.

Zudem müssen Tools so robust gestaltet sein, dass sie nicht von der KI komplett falsch eingesetzt werden können. Ein typisches Beispiel für Fehlverhalten kann darin bestehen, dass ein Dienst mehrfach gestartet wird, was zu Port-Konflikten führt. Hier empfiehlt Ronacher den Einsatz von Prozessmanagern mit Sperrmechanismen wie pidfiles, die solch eine doppelte Ausführung verhindern. Logging ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Der kontinuierliche Output in Log-Dateien erlaubt es dem Agenten, nicht nur den Status von Diensten zu überwachen, sondern auch auf detaillierte Informationen wie sich entwickelnde Fehler oder wichtige Ereignisse zuzugreifen.

Dieses Vorgehen minimiert den Kommunikationsaufwand und beschleunigt die Fehleranalyse. Etwa bei der automatisierten Authentifizierung per E-Mail-Flow wird der Link beispielsweise nicht durch zusätzliche Eingriffe übergeben, sondern schlicht aus dem laufenden Log ausgelesen. Dadurch wird der gesamte Prozess effizienter und automatisierter. Die Geschwindigkeit ist einer der wichtigsten Hebel bei agentischer Programmierung. Die oft zitierte Ineffizienz resultiert überwiegend aus zu hohen Inferenzkosten und ineffizienter Werkzeugnutzung.

Deshalb sind schnelle, klare Antworten von Tools und kurze Ausführungszeiten entscheidend. Wenn die KI eigene Werkzeuge dynamisch erzeugt, muss diese Erzeugung und Ausführung schnell und ressourcenschonend vonstattengehen. Andernfalls drohen lange Wartezeiten, die den positiven Effekt der Automatisierung zunichtemachen. Als pragmatischer Lösungsansatz bietet sich das Konzept des „Vibe-Codings“ an – eine Art Daemon, der dynamisch neue Module und Werkzeuge importiert und ausführt. So können beispielsweise Python-Module direkt auf einem überwachten Dateisystem abgelegt werden, ohne dass langwierige Neustarts oder erneute Initialisierungen nötig sind.

Dies verkürzt den Iterationszyklus und steigert die Produktivität deutlich. Die Ausgewogenheit der Log-Ausgabe spielt ebenfalls eine große Rolle. Zu ausführliche Logs verschwenden Tokens und verlangsamen die Verarbeitung, zu knappe Logs hingegen erschweren die Fehlersuche. Deshalb sollte man möglichst Parameter bereitstellen, um die Detailtiefe flexibel zu steuern, und die Standardausgabe so gestalten, dass sie für den Agenten leicht verständlich und informativ bleibt. Im Bereich Stabilität spielt die Wahl des Ökosystems eine fundamentale Rolle.

Stabile und rückwärtskompatible Plattformen sind für Agenten deutlich einfacher zu handhaben. Go und Flask sind deshalb gute Beispiele, weil sie wenig schnelle Änderungen und breite Kompatibilität bieten. Das Gegenteil zeigt sich etwa bei JavaScript, wo häufige Updates und Bibliotheksänderungen die KI verwirren und zu veralteten oder falschen Code-Generierungen führen können. Auch im Umgang mit Abhängigkeiten ist Zurückhaltung gefragt. Ronacher rät, mehr selbst zu schreiben, anstatt sich auf stets neue externe Bibliotheken zu verlassen.

Dies erhöht die Transparenz und Verständlichkeit für den Agenten und unterstützt langfristig wartbaren Code. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Einfachheit des Codes. Komplexe Strukturen überfordern Agenten schnell, weshalb einfache, klare Funktionen mit sprechenden, gerne auch längeren Namen präferiert werden sollten gegenüber verschachtelten Klassenhierarchien oder komplexer Vererbung. Das Prinzip lautet: „Mach die simpelste Sache, die funktioniert.“ Dies gilt auch für den Umgang mit Datenbanken.

Klare, einfach gehaltene SQL-Abfragen sind der bessere Weg, da eine KI hier sehr zuverlässige Abfragen schreiben und mit Log-Daten abgleichen kann. Versuche, ausgefeilte ORM-Funktionen zu nutzen, führen oft zu Fehlern oder unübersichtlichem Code. Kontrollmechanismen wie Berechtigungsprüfungen sollten stets lokal und deutlich sichtbar eingebaut werden. Werden sie in versteckten Modulen oder Konfigurationsdateien ausgelagert, laufen Agenten Gefahr, diese beim Codeerzeugen zu übersehen, was Sicherheitslücken bedeuten kann. Die Geschwindigkeit einzelner Agenten ist begrenzt.

Ein Schlüssel zu höherer Produktivität liegt darin, Agenten parallel arbeiten zu lassen. Dies setzt allerdings voraus, dass geteilte Zustände wie Dateisysteme, Datenbanken oder Caches sinnvoll getrennt oder sauber synchronisiert werden. Bisher gibt es hier noch keine perfekte Lösung, aber erste Ansätze wie containerbasierte Umgebungen zeigen vielversprechende Möglichkeiten. Bei wachsender Projektkomplexität wird auch ein bewusstes Refactoring notwendig. Agenten können ausgezeichnete Einzelaufgaben erledigen, aber wenn zu viele verstreute Klassen, Funktionen oder Stylesheets ohne Struktur vorliegen, entsteht schnell Chaos.

Das Erstellen von Komponentenbibliotheken oder klaren Modulen zur richtigen Zeit fördert gleichzeitig Wartbarkeit und erleichtert die weitere Arbeit mit dem Agenten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Agentic Coding eine spannende und zukunftsträchtige Methode ist, die Entwickler entlastet und Prozesse beschleunigt. Erfolg dabei setzt jedoch voraus, dass Entwickler Werkzeuge intelligent auswählen, einfache und stabile Systeme aufbauen sowie ihre Projekte kontinuierlich pflegen und anpassen. Es reicht nicht, einfach einen Agenten zu starten, sondern es braucht ein Verständnis für alle Komponenten des Zusammenspiels – von der Sprache über das Tooling bis hin zum Logging und der Entwicklungskultur. Die Entwicklung im Bereich der agentengestützten Programmierung ist rasant und wird in Zukunft sicher noch weitere Verbesserungen und neue Paradigmen hervorbringen.