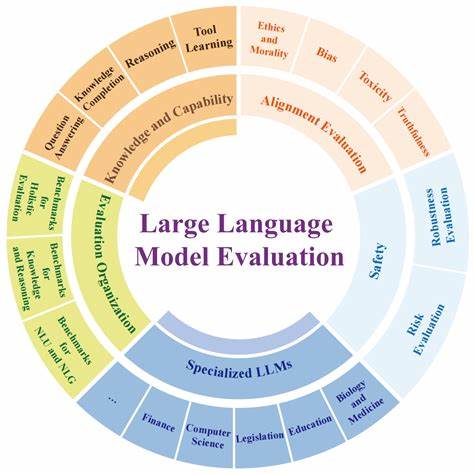

In der heutigen digitalen Landschaft haben Sprachmodelle eine herausragende Rolle eingenommen. Diese künstlichen Intelligenzsysteme unterstützen Unternehmen, Wissenschaftler und Entwickler dabei, komplexe Texte zu verstehen, zu erzeugen und vielfältige Aufgaben automatisiert zu erledigen. Doch trotz ihres disruptiven Potenzials bleiben wirtschaftliche Fragen über die Kosten und den Nutzen dieser Modelle häufig unbeantwortet. Genau hier setzt das Konzept des "Cost-of-Pass" an, das neuartige wirtschaftliche Rahmenwerk für die Bewertung von Sprachmodellen, das Leistung und Ausführungskosten in Einklang bringt. Der Begriff "Cost-of-Pass" beschreibt die erwarteten monetären Kosten, um eine korrekte Lösung durch ein Sprachmodell zu erzielen.

Anders formuliert: Statt nur die Genauigkeit eines Modells zu betrachten, wird eine ökonomische Sichtweise eingenommen, die sowohl die Qualität der Antwort als auch die dafür anfallenden Kosten berücksichtigt. Dieser Ansatz reflektiert die Realität im Geschäfts- und Forschungsumfeld, in dem jedes KI-System nicht nur effektiv, sondern auch kosteneffizient sein muss, um langfristig tragfähig zu bleiben. Die zentrale Herausforderung bei der Evaluierung von Sprachmodellen besteht darin, den Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und Kosten zu optimieren. Traditionelle Metriken messen meist ausschliesslich die Genauigkeit oder andere qualitative Ergebnisse. Doch diese einseitige Betrachtung ignoriert die realen Aufwendungen – wie Rechenzeit, Energieverbrauch oder Lizenzgebühren – die sich unmittelbar auf den ROI auswirken können.

Die Einführung des "frontier cost-of-pass" erweitert diesen Rahmen, indem die minimal erreichbaren Kosten zur Lösung einer Aufgabe über alle verfügbaren Modelle hinweg bestimmt werden. Dabei wird auch der Vergleich mit menschlichen Experten einbezogen, deren Honorare als Referenzpreis dienen. Interessanterweise zeigt die Analyse verschiedener Modellklassen, dass unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Anwendungsfälle optimal sind. Leichtgewichtige Modelle überzeugen vor allem bei einfachen quantitativen Aufgaben durch hohe Kosteneffizienz. Große Modelle wiederum dominieren bei wissensintensiven Fragestellungen, da sie umfangreiche Informationen präzise abrufen und verarbeiten können.

Spezialisierte Reasoning-Modelle, obwohl tendenziell teurer pro generiertem Token, zeigen ihre Stärken besonders bei komplexen quantitativen Problemen, bei denen tiefgehende Schlussfolgerungen und mehrstufige Argumentationen notwendig sind. Im Verlauf des vergangenen Jahres lassen sich dauerhafte Fortschritte bei der Minimierung des Cost-of-Pass feststellen. Vor allem bei komplexen Aufgabenstellungen hat sich die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme nahezu halbiert – ein bemerkenswerter Indikator für die rasante Entwicklung in Forschung und Technologie. Durch die Untersuchung sogenannter kontrafaktischer Frontiers wurde das Zusammenspiel verschiedener Modelltypen bei dieser Verbesserung beleuchtet und festgestellt, dass Innovationen in allen drei Kategorien – von leichtgewichtigen, über große bis hin zu Reasoning-Modellen – essenziell waren, um das wirtschaftliche Optimum voranzutreiben. Die wirtschaftliche Betrachtung wird ferner durch den Einfluss tradierter Inferenztechniken ergänzt, wie etwa Mehrheitsabstimmung oder Selbstverfeinerung.

Obwohl diese Methoden marginale Zuwächse bei der Genauigkeit bewirken, zeigen sich in den Analysen häufige Diskrepanzen zwischen gesteigerter Leistung und zusätzlichen Kosten. Die Mehrkosten rechtfertigen somit oft nicht die minimalen Gewinnsteigerungen, was auf eine Limitierung solcher Techniken im Hinblick auf die Gesamtkosten-Effizienz hinweist. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass die treibende Kraft hinter nachhaltigen Kostenreduktionen vor allem in modellübergreifenden Innovationen und dessen Architektur liegt, anstatt auf dem Einsatz zusätzlicher Nachbearbeitungsschritte oder komplexer Inferenztricks. Daraus ergibt sich eine strategische Empfehlung für Entwickler und Unternehmen: Investitionen und Forschung sollten auf die Modellarchitektur und die zugrundeliegende Methodik fokussiert werden, um das Kosten-Nutzen-Verhältnis deutlich zu verbessern. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Cost-of-Pass-Rahmens ist seine universelle Einsetzbarkeit, die ihn als idealen Bewertungsmaßstab sowohl für akademische Forschung als auch für kommerzielle Anwendungen ausweist.

Unternehmen können künftig fundierte Entscheidungen darüber treffen, welches Sprachmodell für spezifische Aufgaben die beste ökonomische Wahl ist. Durch die Integration von Kostenfaktoren können Budgets realistischer kalkuliert und Potenziale für Kosteneinsparungen systematisch identifiziert werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass das Cost-of-Pass-Konzept einen Paradigmenwechsel in der Bewertung von Sprachmodellen darstellt. Von der ausschließlichen Fokussierung auf Genauigkeit hin zu einem ganzheitlichen Framework, das auch finanzielle Aspekte einbezieht, eröffnet es neue Wege zur Beurteilung von KI-Leistung im wirtschaftlichen Kontext. In einer Welt, in der KI-Investitionen exponentiell wachsen, bietet diese Methodik einen wissenschaftlich fundierten Kompass, der Unternehmen und Forscher bei der Auswahl, Entwicklung und Optimierung von Sprachmodellen unterstützt.

![Withdrawal of Determination of Miscellaneous Gas Products as Covered Products [pdf]](/images/C98E4081-A39E-426D-AD22-98C4B2D0A7ED)