Die Debatte um die Zukunft von Betriebssystemen und insbesondere um die Architektur von Kerneln nimmt in der Technologiegemeinschaft seit langem einen zentralen Platz ein. Insbesondere die Diskussion rund um Microkernel-basierte Unix-ähnliche Betriebssysteme erlebt momentan eine Renaissance, die vor dem Hintergrund technologischer Fortschritte und geänderter Sicherheitsanforderungen betrachtet werden muss. Historisch gesehen führten Microkernels eine sicherere und modularere Alternative zu den lange dominierenden Makrokerneln dar. Doch dieser Fortschritt war immer mit teilweise erheblichen Performanceeinbußen verbunden, die das breite Nutzerinteresse hemmten. Heute stellt sich die Frage, ob dank moderner Hardware, besserer Softwareentwicklung und wachsender Sicherheitsbedürfnisse die Zeit für Microkernel-Systeme endlich gekommen ist.

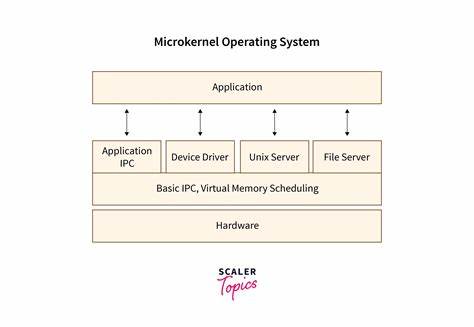

Der Ursprung des Microkernels liegt in einer minimalistischen Herangehensweise an die Kernelarchitektur. Während Makrokernel wie Linux eine Vielzahl von Aufgaben direkt im Kernel abhandeln, reduziert ein Microkernel die Kernelaufgaben auf ein Minimum. So werden essenzielle Verwaltungsvorgänge wie Speicherverwaltung, Prozessmanagement und IPC (Inter-Process Communication) implementiert, während Treiber, Dateisysteme und andere Dienste in den Nutzermodus ausgelagert werden. Dieses Prinzip zielt darauf ab, die Stabilität und Sicherheit des Systems zu erhöhen, denn Fehler in Treibern können dadurch isoliert werden, ohne das Gesamtsystem zum Absturz zu bringen. Ein historisches Problem von Microkernels war die Performance.

Durch die ständige Kommunikation zwischen den ausgelagerten Komponenten im Nutzermodus und dem Kernel entsteht ein Overhead bei Systemaufrufen, der bei den heute dominierenden Makrokernen nur minimal ist, da viele Funktionen monolithisch verarbeitet werden. Diese Systemaufruf-Übergänge und Kontextwechsel führten in frühen Implementierungen häufig zu spürbaren Verzögerungen und Leistungseinbußen, woraufhin Entwickler und Nutzer Makrokernel favorisierten. Interessanterweise hat dieser Nachteil im Laufe der Jahre durch exponentiellen Fortschritt in der Hardwareentwicklung, also schnellere Prozessoren, größere und schnellere Speicher sowie bessere Caches, an Bedeutung verloren. Es ist möglich, dass moderne Systeme den Performance-Overhead ausgleichen können, doch objektive, breit anerkannte Studien dazu sind rar oder nicht allgemein bekannt. Darüber hinaus ist die heutige IT-Landschaft durch eine starke Zunahme an Sicherheitsbedenken geprägt.

Malware, Angriffe auf Betriebssystemstrukturen und Datenlecks stellen für Unternehmen und Privatanwender gleichermaßen eine ernsthafte Bedrohung dar. Microkernel bieten durch ihre strenge Trennung von Systemkomponenten ein grundsätzlich sichereres Modell. Fehlerhafte oder kompromittierte Treiber können das Gesamtsystem nicht direkt destabilisieren, sondern bleiben isoliert und begrenzt – ein Vorteil, der in Zeiten von Ransomware und ausgefeilten Angriffstechniken relevante Relevanz genießt. Zudem kann eine modulare Architektur im Microkernel-Stil leichter aktualisiert oder ersetzt werden, ohne die gesamte Infrastruktur umkrempeln zu müssen. Zusätzlich aufkommende technologische Faktoren könnten den Einsatz von Microkerneln erleichtern.

Die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning im Bereich Softwareentwicklung verspricht neue Möglichkeiten, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von Hardware-Treibern. Das Reverse Engineering von proprietären oder fehlenden Geräteschnittstellen gehört zu den zeitaufwendigsten und komplexesten Phasen bei der Systementwicklung. KI-basierte Werkzeuge könnten potenziell dabei helfen, diesen Prozess zu automatisieren oder zumindest zu beschleunigen, was eine der größten Hürden für die Breitenadaptierung von Microkernels adressieren würde, die oft mit mangelnder Hardwareunterstützung verknüpft ist. Im Kontext freier und quelloffener Software ist das Beispiel Redox OS oft zitiert. Redox verfolgt den Microkernel-Ansatz mit einem Fokus auf Sicherheit und Modularität, ist jedoch seit seiner Gründung nach wie vor im Beta-Stadium und wird hauptsächlich von einer eingeschränkten Entwicklergemeinschaft gepflegt.

Die Entwicklung zieht sich über Jahre hin, was die Ressourcenknappheit verdeutlicht, die vielen ambitionierten Microkernel-Projekten gemein ist. Ein vergleichbarer, aber kommerziell genutzter Ansatz findet sich in Genode OS mit seiner Distribution Sculpt OS, welche eine modulare und hochsichere Umgebung schafft. Hier zeigt sich, dass Microkernel-Architekturen durchaus praktikabel sind, allerdings oft mit einem hohen Initialaufwand und einem kleineren Nutzerkreis einhergehen. Ein weiterer Aspekt ist die Komplexität und Größe aktueller Makrokernel wie des Linux-Kernels. Linux hat über die Jahre eine beachtliche Codebasis und Funktionalität angesammelt, die nicht nur eine immense Gemeinschaft von Entwicklern erfordert, sondern auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit und Inflexibilität führt.

Viele Anwender vergleichen das mit einem historischen Gebäude, das Stück für Stück erweitert wurde, wodurch das Design kurzfristig funktioniert, langfristig aber schwerfällig und komplex ist. Eine neu konzipierte Microkernel-Architektur könnte hier als moderner, sauberer Ansatz erscheinen, der klar definierte Schnittstellen und eine bessere Wartbarkeit bietet. Die Herausforderung bleibt jedoch, eine alternative Codebasis zu schaffen, die mit der Leistungsfähigkeit und Breite von Linux mithalten kann. Die Einschätzung, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für Microkernel-basierte Unix-ähnliche Systeme ist, hängt stark von den Perspektiven der Nutzer und Entwickler ab. Für den Durchschnittsnutzer auf Desktop und Laptop ist es bislang oft nicht praktikabel, da Hardwareunterstützung und Nutzerfreundlichkeit noch nicht auf dem Niveau etablierter Systeme sind.

Im Bereich von sicherheitskritischen Anwendungen, Embedded Systems oder bestimmten Spezialanwendungen hingegen werden Microkernel bereits erfolgreich eingesetzt, was auf ein Nischenwachstum hindeutet. Zudem ist die Frage nach der Ressourcenzuweisung im Open-Source-Bereich zentral. Microkernel-Projekte benötigen eine starke, engagierte Gemeinschaft und oftmals finanzielle Unterstützung, um wettbewerbsfähige Systeme zu liefern. Die Übermacht etablierter Systeme, verbunden mit der Vielzahl an Aufgaben und Dependencies, erschwert es kleineren Teams, mit begrenzten Mitteln Konkurrenten wie Linux, FreeBSD oder kommerziellen Alternativen entgegenzutreten. Das kann dazu führen, dass neue Ansätze zunächst in Spezialbereichen Fuß fassen, bevor breite Akzeptanz entstehen kann.

Für Benutzer, die technisches Interesse und experimentelle Neugier mitbringen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Microkernel-Systeme auszuprobieren. Live-Images von Sculpt OS oder das Experimentieren in virtuellen Maschinen bieten einen schnellen Einstieg, ohne das eigene System zu gefährden. Diese Möglichkeiten sind hilfreich, um sich ein Bild von den Potenzialen und Herausforderungen zu machen, ohne hohen Zeitaufwand für vollständige Migrationen in Kauf nehmen zu müssen. Abschließend lässt sich sagen, dass Microkernel-Architekturen in Unix-ähnlichen Betriebssystemen heute relevanter denn je sind, vor allem aus Sicherheits- und Modularitätsgründen. Die historische Performanceproblematik wird dank moderner Hardware zunehmend relativiert, auch wenn noch Forschungsbedarf besteht.

Künstliche Intelligenz und neue Entwicklungswerkzeuge könnten zukünftig Treiberunterstützung und Systementwicklung vereinfachen und damit die Verbreitung von Microkernels fördern. Dennoch braucht es mehr Ressourcen und eine größere Gemeinschaft, um diese Systeme marktreif und benutzerfreundlich zu machen. Für diejenigen, die nach Alternativen zu den großen Makrokernels suchen oder Wert auf Sicherheit und Modularität legen, bietet der Microkernel-Ansatz spannende Perspektiven. Für den Mainstream-Nutzer ist der Umstieg aktuell allerdings eher visionär als praktisch. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Microkernel-basierte Unix-Systeme den Durchbruch schaffen und ob die Community und Industrie diesen Weg aktiv unterstützen.

Bis dahin bleibt die Mikrostruktur ein faszinierendes Forschungsthema und eine spannende Technikoption im stetigen Wandel der Betriebsystemlandschaft.