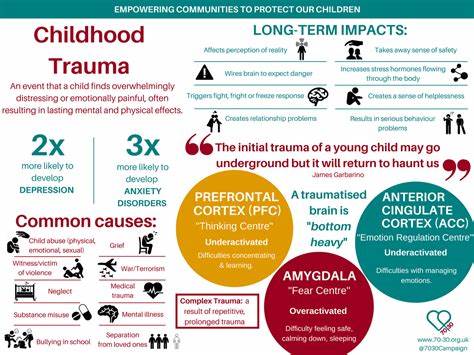

Kindesmisshandlung stellt eine der gravierendsten Herausforderungen für die psychische Gesundheit weltweit dar und betrifft etwa jedes vierte Kind. Die Formen der Misshandlung sind vielfältig und reichen von körperlichem und sexuellem Missbrauch über emotionale Misshandlung bis hin zu körperlicher und emotionaler Vernachlässigung. Die langfristigen Folgen dieser traumatischen Erfahrungen prägen oft das gesamte weitere Leben und spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von psychischen Erkrankungen wie posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Persönlichkeitsstörungen. PTBS ist eine psychiatrische Erkrankung, die durch eine intensive und anhaltende Reaktion auf traumatische Ereignisse gekennzeichnet ist. Dabei sind die Symptome wie intrusive Erinnerungen, Vermeidung, emotionale Taubheit und Übererregtheit zentral.

Persönlichkeitsstörungen hingegen sind tief verwurzelte Verhaltens- und Erlebensmuster, die das zwischenmenschliche Funktionieren und die Selbstwahrnehmung beeinträchtigen. Besonders häufig treten PTBS und Persönlichkeitsstörungen gemeinsam auf, was die Behandlung und das Verständnis beider Erkrankungen komplex gestaltet. Studien zeigen, dass unterschiedliche Arten von Kindesmisshandlung nicht alle in gleichem Maße die Entwicklung und Schweregrade von PTBS und komorbiden Persönlichkeitsstörungen beeinflussen. Die bedeutendsten Formen, die sich auf beide Störungsbilder auswirken, sind emotionaler und sexueller Missbrauch, während körperlicher Missbrauch und Vernachlässigung eine unterschiedlich starke Rolle spielen. Emotionaler Missbrauch, oft unterschätzt und weniger sichtbar, bezeichnet wiederholte verbale Angriffe, Demütigungen, Isolierung oder das systematische Entziehen von Zuwendung.

Diese Form der Misshandlung ist besonders bedeutsam, da sie zwar meist nicht das sogenannte A-Kriterium der PTBS erfüllt – also nicht notwendigerweise mit körperlicher oder sexueller Gewalt einhergeht – dennoch nachweislich die Schwere der posttraumatischen Symptome verstärkt. Emotionaler Missbrauch geht häufig mit einem Gefühl von Wertlosigkeit, Schuldzuweisungen an sich selbst und der Entwicklung maladaptiver Schemata einher, welche sowohl PTSD als auch Persönlichkeitsstörungen fördern können. Sexueller Missbrauch in der Kindheit verfügt als physische Form von Gewalt über eine klare Verbindung zum A-Kriterium der PTBS und führt bei vielen Betroffenen zu einer besonders intensiven und belastenden Symptomatik. Die Forschung unterstreicht eine starke Korrelation zwischen sexuellem Missbrauch und der Entwicklung von PTBS, aber auch einer erhöhten Prävalenz spezifischer Persönlichkeitsstörungen, wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung und der vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zeichnet sich durch emotionale Instabilität, gestörtes Selbstbild, intensive zwischenmenschliche Konflikte und selbstverletzendes Verhalten aus.

Studien belegen, dass insbesondere emotionaler Missbrauch in der Kindheit mit einer erhöhten Schwere der BPS-Symptome verbunden ist. Physischer Missbrauch und Vernachlässigung scheinen auf die Symptomschwere in einigen Fällen weniger direkten Einfluss zu haben, was darauf hindeutet, dass die Art der frühkindlichen Verletzungen spezifischere Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung hat als bislang angenommen. Die Vermeidende Persönlichkeitsstörung, die zur Cluster C der Persönlichkeitsstörungen gehört, ist durch soziale Hemmungen, Gefühle von Unzulänglichkeit und eine starke Angst vor Ablehnung gekennzeichnet. Überraschenderweise steht der sexuelle Missbrauch als prägendes Trauma hier im Vordergrund und korreliert mit der Ausprägung vermeidender Persönlichkeitszüge. Dies ist ein wichtiger Befund, da die Vermeidung sozialer Situationen die Lebensqualität erheblich einschränkt und in Kombination mit PTSD das therapeutische Vorgehen erschwert.

Körperlicher Missbrauch und Vernachlässigung hingegen zeigen eine variablere Beziehung zu PTBS und Persönlichkeitsstörungen. Während körperlicher Missbrauch Teil des A-Kriteriums für PTBS sein kann, scheint seine unabhängige Wirkung bei Vorhandensein von emotionalem und sexuellem Missbrauch im Erwachsenenalter weniger dominant. Emotionale und körperliche Vernachlässigung, obwohl häufig berichtet, zeigen in Bezug auf die Symptomschwere der PTBS und Persönlichkeitsstörungen inkonsistente Ergebnisse, wobei einige Studien einen Zusammenhang nahelegen, andere jedoch nicht. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Strukturen der Diagnostik. Die meisten der untersuchten Studien basieren auf den Kriterien des DSM-5, welches in vielen westlichen Ländern als diagnostischer Standard gilt.

Hier wird die PTBS auf spezifische traumatische Ereignisse mit direkter Bedrohung für Leben und körperliche Unversehrtheit bezogen. Emotionaler Missbrauch fällt in vielen Fällen nicht unter diese Definition, was dazu führen kann, dass dessen Bedeutung für PTBS unterschätzt wird. Hingegen sieht die ICD-11, die von der WHO herausgegeben wird, differenziertere Konzepte vor, insbesondere die komplexe PTBS (CPTSD), die zusätzlich zu PTSD-Symptomen auch Schwierigkeiten in der Affektregulation und zwischenmenschlichen Beziehungen berücksichtigt. In zukünftiger Forschung wäre es wichtig, diese Klassifikationen einzubeziehen, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen. Die hohe Komorbidität von PTBS und Persönlichkeitsstörungen, insbesondere der Borderline- und Cluster-C-Typen, stellt eine Herausforderung für Diagnostik und Therapie dar.

Betroffene erleiden häufig mehrere Traumatisierungen, was als Poly-Viktimisierung bezeichnet wird und die Komplexität psychiatrischer Verläufe verstärkt. In klinischen Studien berichten über 80 Prozent der Patienten mit PTBS und komorbiden Persönlichkeitsstörungen von mindestens zwei oder mehr Formen von Kindesmisshandlung. Behandlungstechnisch rücken somit Anpassungen der bestehenden therapeutischen Angebote in den Fokus. Während viele PTSD-Therapien auf das körperlich sichtbare Trauma fokussieren, wird dem emotionalen Missbrauch oft zu wenig Beachtung geschenkt. Die Integration spezieller Module zur Verarbeitung emotionaler Verletzungen könnte die Wirksamkeit der Behandlung deutlich erhöhen.

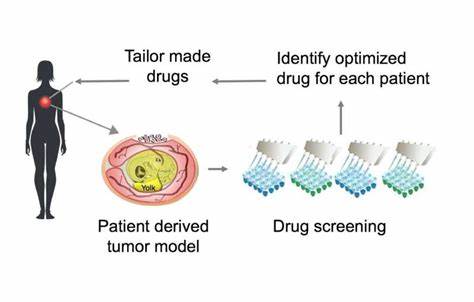

Ebenso gewinnt die interdisziplinäre und individualisierte Therapie, die gleichzeitig die Persönlichkeit und Traumafolgen adressiert, zunehmend an Bedeutung. Neben den therapeutischen Herausforderungen ist auch die Prävention von Kindesmisshandlung ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Durch Bildungsprogramme, Sensibilisierung und frühzeitige Interventionen lassen sich viele langfristige psychische Erkrankungen vermeiden. Das Wissen um die spezifischen Auswirkungen einzelner Misshandlungsformen hilft dabei, besonders gefährdete Gruppen zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. Zusammenfassend zeigt sich, dass emotionaler und sexueller Missbrauch in der Kindheit die stärksten Prädiktoren für die Schwere von PTBS und komorbiden Persönlichkeitsstörungen darstellen.

Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, außerhalb der klassischen Therapie- und Diagnoserahmen emotionale Misshandlungen explizit zu erfassen und zu behandeln. Die komplexen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Arten der Kindesmisshandlung und den daraus resultierenden psychischen Störungen erfordern eine differenzierte und ganzheitliche Herangehensweise in Diagnostik, Forschung und Therapie. Die Zukunft der Forschung sollte vermehrt die Wirkmechanismen untersuchen, die vom frühen emotionalen Missbrauch zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von PTBS und Persönlichkeitsstörungen führen. Dabei spielen maladaptive kognitive Schemata, gestörte Emotionale Regulation sowie Selbst- und Fremdwahrnehmung eine zentrale Rolle. Außerdem birgt die qualitative Einbindung von Menschen mit Betroffenenerfahrung großes Potenzial, um neue Hypothesen zu generieren und Behandlungsansätze zu optimieren.

Insgesamt verdeutlichen wissenschaftliche Untersuchungen eindrucksvoll, wie tiefgreifend die Art der frühen Traumatisierung nicht nur das Auftreten, sondern auch die Ausprägung von PTBS und verschiedenen Persönlichkeitsstörungen beeinflusst. Ein bewusster Umgang mit diesen Wissen schafft die Grundlage für eine verbesserte Versorgung der Betroffenen und einen wirksameren Schutz zukünftiger Generationen.