Schweden ist weltweit bekannt für seinen rasanten Fortschritt in Richtung bargeldlose Gesellschaft. Kartenzahlungen, Mobile-Payment-Dienste wie Swish und digitale Banklösungen dominieren den Zahlungsverkehr. Doch der aktuelle geopolitische Kontext und technologische Fragilitäten rütteln an diesem scheinbar unumstößlichen Trend. Insbesondere die Besorgnis über hybride Kriegsszenarien, Cyberangriffe und potenzielle Ausfälle kritischer Infrastrukturen wie Strom- oder Internetversorgung zwingen Schweden zum Umdenken. Im Fokus steht die Frage, ob und wie eine Offline-E-Cash-Option den Zahlungsverkehr krisenfest machen kann.

Eine solche Option könnte es ermöglichen, wirtschaftliche Aktivitäten auch bei Störungen der Netzwerke aufrechtzuerhalten und so insbesondere in Notsituationen und für vulnerablere Bevölkerungsgruppen lebenswichtig sein. Schweden steht somit vor einer zentralen Herausforderung: Wie gelingt der Spagat zwischen hoch digitalisierten Zahlungssystemen und der notwendigen Robustheit gegen infrastrukturelle Risiken? Seit Jahren bewegt sich Schweden zielsicher auf eine weitgehende Abschaffung von Bargeld zu. Der Anteil von Bargeld am Bruttoinlandsprodukt liegt in Schweden, ähnlich wie in Nachbarländern Norwegen und Finnland, auf einem historisch niedrigen Niveau. Der Alltag wird dominiert von Transaktionen über Debit- und Kreditkarten, ergänzt durch digitale Zahlungsmittel auf dem Smartphone. Diese Entwicklung ist weitgehend durch Marktkräfte getrieben worden.

Banken, Händler und Konsumenten bevorzugen aus Bequemlichkeit und Effizienz die digitalen Optionen. Doch die jüngsten Ereignisse, allen voran der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Risiken hybrider Kriegsführung durch Russland, verdeutlichen die Verwundbarkeit dieser Struktur. Digitale Zahlungssysteme hängen untrennbar von funktionierender Elektrizitätsversorgung und Internetzugang ab. Ein Ausfall dieser Systeme kann durch Naturkatastrophen, Terrorakte oder Angriffe auf kritische Infrastruktur eintreten und hätte gravierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen. Vor diesem Hintergrund hat die schwedische Regierung ihre Bürger dazu aufgefordert, zumindest eine gewisse Menge Bargeld für den Notfall bereitzuhalten.

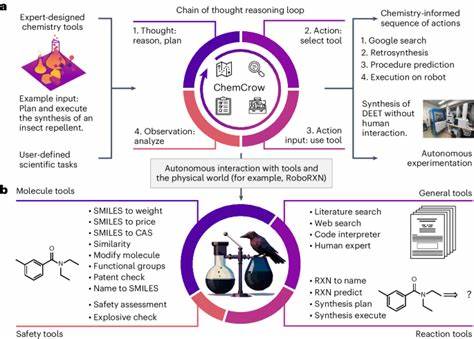

Experten wie Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, kritisieren das bisherige Modell eines rein digitalisierten Zahlungsverkehrs als zu fragil und appellieren an die Entwicklung von Offline-E-Cash-Lösungen. Technisch gesehen bedeutet eine Offline-E-Cash-Option, dass Transaktionen auch ohne aktive Verbindung zu einem zentralen oder dezentralen Netzwerk durchgeführt werden können. Dies erfordert an sich eine Mechanik, die doppelte Ausgaben („Double Spend“) verhindern kann. Im digitalen Raum stellt das Verhindern der doppelten Nutzung desselben elektronischen Zahlungsmittels eine große Herausforderung dar. Der Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto hatte dieses Problem durch eine blockchain-basierte, dezentralisierte Lösung mit Proof-of-Work-Konzept adressiert, die jedoch auf ständiger Internetverbindung und Energieversorgung beruht.

Die Vision einer Offline-E-Cash-Lösung muss daher neue Wege beschreiten und findet derzeit insbesondere auf Forschungsebene und in Pilotprojekten Beachtung. Derzeit setzen Experten auf hybride Modelle, bei denen digitale Gelder im Voraus geladen werden und Transaktionen mittels kurzer drahtloser Kommunikationsprotokolle wie NFC oder Bluetooth ausgeführt werden. Bei Wiederherstellung der Netzverbindung werden diese Transaktionen validiert und mit dem Hauptbuch synchronisiert. Dies kann durch kryptografische Verfahren wie Zero-Knowledge-Proofs oder sichere Hardwarekomponenten unterstützt werden, deren breiter Einsatz jedoch noch Entwicklungsstand hat. International sind zahlreiche Bestrebungen zu beobachten, den Offline-Zahlungsverkehr zu stärken.

Die europäischen Zentralbanken, wie die Bank of England und die Europäische Zentralbank, untersuchen potenzielle Offline-Varianten für den digitalen Euro. Unternehmen wie Visa und Mastercard beschäftigen sich seit Jahren mit entsprechenden Technologien. China hat bereits einen SIM-Karten-basierten Hardware-Wallet entwickelt, der Offline-Transaktionen des digitalen Yuan erlaubt. Dabei steht nicht nur die Robustheit gegen technische Störungen im Fokus, sondern auch die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Auch in modernen Industrieländern sind nicht alle Bürger mit digitaler Infrastruktur ausgestattet.

Alte Menschen, sozial schwächere Gruppen oder Menschen in ländlichen Gebieten ohne flächendeckendes Internet sind auf Bargeld oder zumindest Offline-fähige Lösungen angewiesen. Das Fehlen einer solchen Option kann zur sozialen Ausgrenzung führen, weil Zahlungsdienste im Alltag nicht mehr zugänglich sind. In Schweden etwa gibt es bereits jetzt kaum noch öffentliche Einrichtungen, die Bargeld akzeptieren, was etwa den Zugang zu Parkplätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder kleineren Dienstleistern erschwert. Experten warnen davor, dass die „bargeldlose Gesellschaft“ nicht nur ein technisches Ziel ist, sondern tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen hat. Die Abhängigkeit vom digitalen Zahlungsverkehr kann dabei soziale Ungleichheit verstärken und große Bevölkerungsgruppen marginalisieren.

Für Schweden stellt sich daher die Herausforderung, wie man diesen gesellschaftlichen Zielkonflikt löst und zugleich die digitale Vorreiterrolle bewahrt. Die Diskussion weist darüber hinaus auf grundlegende Fragen der Resilienz und Souveränität hin. Eine rein digitale Wirtschaft, die vollständig auf internetbasierte Zahlungssysteme setzt, ist anfällig für geopolitische Risiken. Kritische Infrastruktur kann Ziel militärischer und hybrider Angriffe werden, wie das Beispiel der Ukraine seit 2022 schmerzhaft beweist. Länder wie Schweden, die sich in einer geopolitischen Spannungszone befinden, müssen daher ihre Konzepte zur finanziellen Infrastruktur überdenken und auf Krisensicherheit prüfen.

Im Ergebnis könnte eine angepasste, hybride Zahlungslandschaft entstehen, die digitale Innovation und Offline-Fähigkeiten intelligent verbindet. Dies würde nicht nur die Ausfallsicherheit erhöhen, sondern könnte auch als Vorbild für andere Nationen dienen, die von dezentralisierten oder einseitig digitalen Zahlungssystemen abrücken müssen. Die Herausforderung liegt dabei jedoch maßgeblich in der technologischen Umsetzung und der Einhaltung von Datenschutz, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Eine flächendeckende Einführung von Offline-E-Cash-Lösungen erfordert neben technischer Innovation auch regulatorische Rahmenbedingungen sowie öffentliche Akzeptanz. Forscher und Entwickler arbeiten intensiv an Prototypen und Konzepten, doch die Marktreife wird erst in den kommenden Jahren erwartet.

Parallel dazu muss die Politik sensibilisiert werden, um finanzielle Inklusion zu fördern und rechtzeitige Investitionen in eine resilientere Infrastruktur zu gewährleisten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schweden derzeit an einem Wendepunkt steht. Die Erfahrungen aus aktuellen geopolitischen Konflikten und technischen Herausforderungen zwingen dazu, das Idealbild einer vollständig bargeldlosen Gesellschaft zu hinterfragen und durch praktische Krisenfestigkeit zu ergänzen. Offline-E-Cash könnte sich zu einer Schlüsselkomponente der zukünftigen Zahlungslandschaft entwickeln, die handfeste Vorteile für Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Stabilität bringt. Schweden hat hier die Chance, erneut als globaler Vorreiter zu fungieren, wenn es gelingt, technologische Innovation und realweltliche Herausforderungen miteinander in Einklang zu bringen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie erfolgreich dieser Balanceakt sein kann und welche Rolle Blockchain-Technologien dabei spielen werden, um Offline-Zahlungen sicher, effizient und allgemein zugänglich zu machen.