Die literarische Fiktion, einst ein bedeutender Bestandteil der kulturellen Landschaft, durchlebt seit geraumer Zeit einen bemerkenswerten Rückgang an Aufmerksamkeit, Einfluss und kommerziellem Erfolg. Was einst von Autoren wie Mailer, Updike, McCarthy oder Franzen geprägt wurde, findet heute kaum noch spektakulären Widerhall in der Öffentlichkeit. Dieses Phänomen ruft nicht nur bei Literaturkritikern und AutorInnen Besorgnis hervor, sondern auch bei Verlegern, Kulturwissenschaftlern und Lesern gleichermaßen. Doch wie ist es überhaupt zu dieser kulturellen Erosion der literarischen Fiktion gekommen? Die Ursachen sind komplex, vielschichtig und reichen weit zurück, als viele der gegenwärtig geführten Debatten. Ein wesentlicher Punkt zur Einordnung ist der Rückgang der Sichtbarkeit und Anerkennung von literarischen Autoren auf breiter Ebene.

In den goldenen Jahrzehnten der amerikanischen Literatur, etwa den 1950er bis 1970er Jahren, standen literarische Werke regelmäßig auf Bestsellerlisten, wurden von einem größeren Publikum gelesen und hatten starke kulturelle Resonanz. Namen wie J.D. Salinger mit „Franny and Zooey“ oder Katherine Anne Porter mit „Ship of Fools“ erreichten damals hohen kommerziellen Erfolg. Seit Beginn des 21.

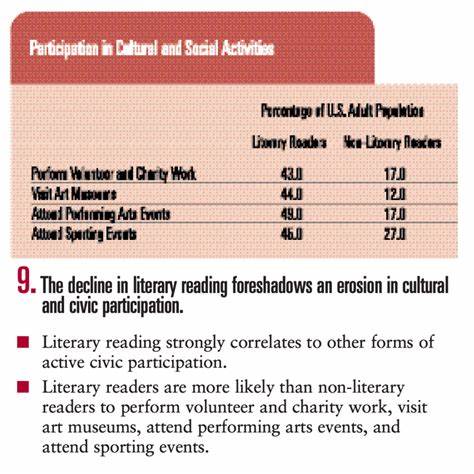

Jahrhunderts jedoch hat sich dieses Bild drastisch verändert: Literarische Romane schaffen es kaum noch in Verkaufs-Charts und gewinnen nicht mehr das breite Leserinteresse, das einst selbstverständlich war. Autoren, die für ihre literarische Qualität gefeiert werden, erzielen lediglich geringe Verkaufszahlen und kaum kulturelle Reichweite. Der Rückgang des kommerziellen Erfolgs spiegelt jedoch nicht eine abnehmende Lesebereitschaft wider. Studien zufolge liegt der Anteil der Menschen, die Literatur lesen, trotz moderner Ablenkungen wie Smartphones und Internet nach wie vor auf einem vergleichbaren Niveau wie in früheren Jahrzehnten. Das Interesse an klassischer Literatur und anerkannten Meisterwerken bleibt beständig, was zeigt, dass das Problem nicht im generellen Desinteresse an Literatur als Ganzes wurzelt – sondern in der spezifischen Entfremdung von zeitgenössischer literarischer Fiktion.

Ein zentraler Faktor für die Krise der literarischen Fiktion ist die Schrumpfung des sogenannten Talent-Pipelinesystems. Traditionell boten renommierte Magazine und Literaturzeitschriften sowohl aufstrebenden als auch etablierten AutorInnen eine Plattform, ihre Arbeiten zu präsentieren und von einem anspruchsvollen Publikum gelesen zu werden. Doch der Rückgang von Printmedien aufgrund wegfallender Werbeeinnahmen hat diesen wichtigen Fördermechanismus nahezu zum Erliegen gebracht. Wo Autoren früher mit Kurzgeschichten und Erzählungen noch ein Einkommen verdienen konnten, fehlen heute vergleichbare Möglichkeiten. Gleichzeitig hat sich auch der akademische Markt verändert, der einst ein sicherer Hafen für Literaturwissenschaftler und kreative Schreiber war.

Die Anzahl verfügbarer Lehrstühle und Positionen für Literatur- und Kreativschaffende ist seit den 1980er Jahren stark gesunken, während die Zahl der Absolventen mit entsprechenden Qualifikationen konstant blieb. Diese Verschlechterung der beruflichen Aussichten entmutigt viele potenzielle Talente bereits frühzeitig, sich auf literarisches Schreiben zu konzentrieren. Als Folge sinkt die Zahl derjenigen, die ihre gesamte kreative Energie diesem Genre widmen, was mittel- und langfristig die Entstehung herausragender AutorInnen eindämmt. Parallel zur Verengung der Talent-Pipeline hat sich auch der Geschmack des Literaturbetriebs signifikant verändert. Seit den 1970er Jahren setzte sich eine Tendenz durch, literarische Werke primär für ein kritisches Fachpublikum und Literaturzirkel zu gestalten, statt für die breite Leserschaft.

Autoren begannen zunehmend, ihre Werke nach Standards der kritischen Anerkennung – etwa durch Preise und gute Rezensionen – auszurichten, anstatt auf kommerziellen Erfolg oder eine große Leserschaft hinzuarbeiten. Diese bewusste Abkehr hin zu einem engeren, intellektuellen Publikum ließ die Inhalte komplexer, manchmal absichtlich sperrig und weniger zugänglich werden und führte zu einer Kluft zwischen den Literaturkreisen und dem allgemeinen Leser. Diese Entwicklung wurde verstärkt durch einen Wandel im literarischen Prestige-System, der postmodernen Autoren wie Pynchon oder Barth ihren Aufstieg ermöglichte. Ihre oftmals experimentelle, bewusst unzugängliche Literatur war zwar Gegenstand intensiver theoretischer Reflexion und kritischer Würdigung, erreichte jedoch kaum kommerzielle Erfolge. Der seit den 1970er Jahren beobachtbare Prozess der Entkopplung von Verkaufszahlen und Kritikerlob führte dazu, dass literarische Werke immer weniger den Geschmack der breiten Leserschaft trafen.

Hinzu kommt eine verstärkte Orientierung im heutigen Literaturbetrieb auf Diversität und politische Relevanz, die von vielen Kritikern als ein Veränderungsfaktor gesehen wird. Die Forderung nach "Erhebung vielfältiger Stimmen" hat einerseits berechtigte gesellschaftliche Anliegen angesprochen, andererseits in manchen Fällen zu einem moralisch geprägten Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit geführt. Innerhalb dieses Wettstreits tendieren Verlagsredakteure und Literaturkritiker dazu, bestimmte Themen oder Autorengruppen zu privilegieren, was jedoch nicht notwendigerweise die literarische Qualität oder leserische Attraktivität fördert. Zudem lässt sich der Beginn dieses Trends zeitlich nicht überzeugend mit dem allgemeinen Niedergang literarischer Fiktion verbinden, dessen Ursprünge bereits Jahrzehnte zurückliegen. Die Digitalisierung und der Aufstieg des Internets haben die literarische Welt ebenfalls verändert – doch nicht so, wie oft angenommen wird.

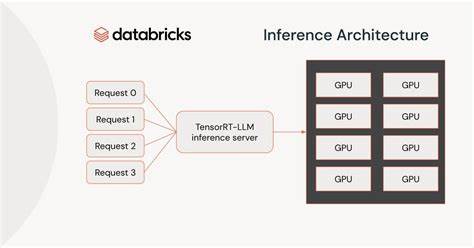

Zwar konkurrieren heute Internetinhalte, soziale Medien und Kurzformate mit Büchern um die Aufmerksamkeit der Menschen, dennoch bleibt das allgemeine Interesse am Lesen stabil. Vielmehr hat das Internet die Art und Weise, wie Literatur produziert und konsumiert wird, verschoben. Traditionelle Kanäle wie Zeitschriften und Buchhandlungen verlieren an Einfluss, während neue Plattformen wie Substack es AutorInnen ermöglichen, direkter mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Hier liegt auch eine Chance, den literarischen Diskurs neu zu beleben und möglicherweise jüngere Leser zu erreichen. Aus wirtschaftlicher Perspektive konkurriert die literarische Fiktion seit einigen Jahrzehnten zunehmend mit anderen Unterhaltungsformen, allen voran prestigeträchtige Fernsehproduktionen.

DrehbuchautorInnen mit kreativen Schreibhintergründen wenden sich vermehrt der Film- und Serienproduktion zu, da diese Bereiche oft bessere finanzielle und kreative Möglichkeiten bieten. Dies trägt weiter zur Aushöhlung der literarischen Talentszene bei und verstärkt den Generationsbruch in der literarischen Schaffenskultur. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der kulturelle Niedergang der literarischen Fiktion kein singuläres Ereignis ist, sondern die Folge einer Vielzahl von Faktoren, die sich über Jahrzehnte entfaltet haben. Schrumpfende Förderstrukturen, veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Abkehr von der breiten Leserschaft hin zu einem elitären Literaturbetrieb und die Konkurrenz durch neue Medien haben ein Umfeld geschaffen, in dem literarische Werke zwar nach wie vor existieren, aber an gesellschaftlicher Wirkungskraft und Sichtbarkeit eingebüßt haben. Die Zukunft der literarischen Fiktion wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, diese vielfältigen Probleme anzugehen.

Eine Wiederbelebung der Talentförderung ist genauso notwendig wie die Öffnung literarischer Werke für ein breiteres Publikum. Innovative Publikationsformen im digitalen Raum könnten hier eine bedeutende Rolle spielen, da sie neue Wege für AutorInnen bieten, unabhängig von traditionellen Gatekeepern ihre Texte zu veröffentlichen und zu verbreiten. Zudem bedarf es einer kulturellen Neuausrichtung, die Literatur sowohl als Kunstform ernst nimmt als auch ihre Zugänglichkeit fördert. Die Herausforderung besteht darin, literarische Qualität und kommerziellen Erfolg zu versöhnen, ohne dass eines zu Lasten des anderen geht. Kritiker, Verlage und Autoren müssen Wege finden, den literarischen Diskurs vor einem exklusiven Elfenbeinturm zu bewahren und gleichzeitig die Leser mitzunehmen.

Letztlich bleibt die literarische Fiktion ein lebendiger, wenn auch in der Krise befindlicher Teil unserer Kultur. Solange sich SchriftstellerInnen, Verleger und LeserInnen engagieren, gibt es Hoffnung, dass sie neue Formen findet, die den Herausforderungen der Zeit begegnen und ihren einst großen Platz im kulturellen Bewusstsein zurückerobert.