Der langsame Wellenschlaf, auch als Tiefschlaf oder Slow-Wave Sleep (SWS) bezeichnet, spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit des Gehirns und die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit. Mit zunehmendem Alter nimmt die Dauer dieses Schlafstadiums natürlicherweise ab, doch die Folgen dieser Reduktion könnten weit über eine einfache Erschöpfung hinausgehen. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2023, basierend auf Daten der renommierten Framingham-Herzstudie, hat wesentliche Zusammenhänge zwischen dem Verlust an Slow-Wave Sleep und dem Risiko für die Entwicklung von Demenz aufgedeckt. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Bedeutung von gesundem Schlaf im Alter und eröffnen Perspektiven für mögliche präventive Maßnahmen gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer. Der langsame Wellenschlaf ist die tiefste Phase des Non-REM-Schlafs und durch charakteristische langsame Gehirnwellen gekennzeichnet.

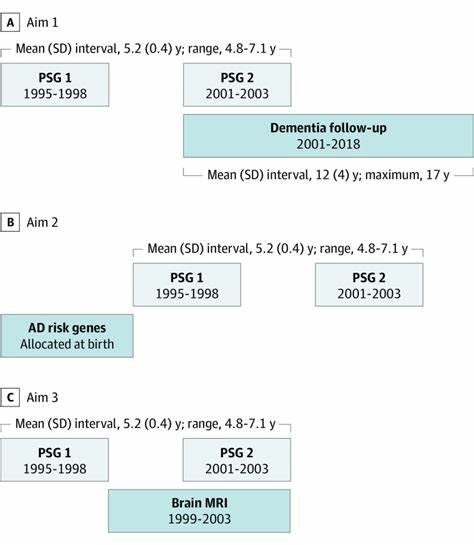

In diesem Schlafstadium finden zahlreiche regenerative Prozesse statt: Das Gehirn regeneriert sich, das Gedächtnis wird konsolidiert und vor allem wird das sogenannte glymphatische System aktiviert, das für die Reinigung von schädlichen Stoffwechselprodukten im Gehirn verantwortlich ist. Insbesondere werden Proteine entfernt, die mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden, wie Amyloid-β und Tau. Diese Müllabfuhr während des Schlafs ist von entscheidender Bedeutung, um die Ansammlung neurotoxischer Substanzen zu verhindern, die den kognitiven Abbau begünstigen können. Die Studie aus dem Jahr 2023 untersuchte über einen Zeitraum von mehr als 17 Jahren mehr als 300 ältere Erwachsene ab 60 Jahren mittels wiederholter Schlafuntersuchungen mit Polysomnographie, der Goldstandard-Methode zur Schlafmessung. Die Ergebnisse belegten, dass der Anteil des langsamen Wellenschlafs pro Jahr um durchschnittlich etwa 0,6 Prozent sank.

Noch wichtiger war jedoch die Tatsache, dass Personen mit einem stärkeren jährlichen Rückgang des Tiefschlafanteils ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Demenz hatten. Konkret erhöhte jeder Prozentpunkt Rückgang des langsamen Wellenschlafs im Jahresverlauf das Demenzrisiko um etwa 27 Prozent. Diese relationalen Zahlen blieben auch unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Alter, Geschlecht, genetischer Veranlagung und Medikamenteneinnahme stabil. Ein zentraler genetischer Faktor, der in der Studie berücksichtigt wurde, ist das Vorhandensein der APOE-ε4-Allele. Diese genetische Variante gilt als einer der stärksten Risikofaktoren für Alzheimer-Demenz.

Teilnehmer mit mindestens einem APOE-ε4-Allel zeigten nicht nur ein beschleunigtes Nachlassen des Tiefschlafanteils, sondern insgesamt eine ungünstigere Schlafentwicklung im Alter. Dies untermauert die Hypothese, dass genetische Risikofaktoren und Schlafveränderungen synergistisch wirken und zusammen die Entstehung von Demenz begünstigen können. Entgegen erster Annahmen zeigte die Untersuchung allerdings keine direkte Verbindung zwischen hippocampalem Volumen, das ein Maß für frühe neurodegenerative Veränderungen darstellt, und der Reduktion des langsamen Wellenschlafs. Das bedeutet, dass die Abnahme des sog. Tiefschlafs nicht einfach eine Folge bereits eingetretener Hirnschädigungen ist, sondern möglicherweise ein eigenständiger Faktor, der das Demenzrisiko beeinflusst.

Die Ergebnisse dieser Studie erweitern das Verständnis dafür, wie wichtig chronisch gesunder und ausreichender Tiefschlaf für die Aufrechterhaltung kognitiver Funktionen sein kann. Besonders bemerkenswert ist, dass andere Schlafparameter wie die Gesamtzeit des Schlafs oder das Auftreten bestimmter Schlafstörungen wie Schlafapnoe im Vergleich keine so enge Assoziation mit dem Demenzrisiko aufwiesen. Das unterstreicht die besondere Rolle des langsamen Wellenschlafs als möglicherweise modulierbaren Risikofaktor. Aus physiologischer Sicht erklärt die Abnahme des Tiefschlafs im Alter sowie bei genetisch vorbelasteten Personen mehrere Mechanismen, die die Entwicklung einer Demenz fördern können. Ein unzureichender Tiefschlaf reduziert die Effektivität der glymphatischen Reinigung, was zur Akkumulation toxischer Proteine führt.

Zudem ist bekannt, dass schlechter Tiefschlaf mit stärkerem Vaskulärem Risiko einhergeht, etwa in Form eines erhöhten Blutdrucks, der ebenfalls neurodegenerative Prozesse fördern kann. Schlafmangel oder gestörter Tiefschlaf haben außerdem negative Auswirkungen auf Entzündungsprozesse, Hormonhaushalt und neuronale Plastizität. Ein bedeutender Aspekt der Forschung ist die Frage, ob der Verlust an langsamen Wellen im Schlaf selbst ursächlich an der Entstehung von Demenz beteiligt ist oder ob es sich um ein Frühzeichen bereits vorhandener Erkrankung handelt. Die Studie versuchte, diese wechselseitigen Beziehungen zu klären, fand jedoch keinerlei eindeutige Anzeichen, dass die frühen Anzeichen von Neurodegeneration den Rückgang des Tiefschlafs auslösen. Stattdessen geben tierexperimentelle und weitere klinische Daten Anhaltspunkte für eine tatsächliche Risikoerhöhung durch den Schlafverlust.

Auf der praktischen Ebene stellt sich natürlicherweise die wichtige Frage, inwiefern sich Tiefschlafverluste im Alter verhindern oder zumindest verlangsamen lassen. Gegenwärtig existieren verschiedene Ansätze zur Verbesserung des Schlafs, darunter Schlafhygienemaßnahmen, kognitive Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen und pharmakologische Interventionen. Einige neuere Entwicklungen beschäftigen sich speziell mit der Förderung des langsamen Wellenschlafs etwa durch akustische Stimulation synchron zum Gehirnwellenrhythmus, transkranielle Stimulation oder innovative medikamentöse Mittel. Während diese Methoden noch weitgehend experimentell sind, weisen sie auf vielversprechende Möglichkeiten hin, den Tiefschlaf individuell zu modulieren und dadurch möglicherweise das Demenzrisiko zu senken. Darüber hinaus eröffnet die Verfügbarkeit von Schlaftracking-Technologien, die überwiegend über Wearables realisiert werden, neue Perspektiven.

Zwar sind die derzeit marktgängigen Geräte zur Messung des Tiefschlafs qualitativ und methodisch nicht mit der Polysomnographie vergleichbar, doch Fortschritte in der Sensortechnik und der Algorithmusentwicklung könnten schon bald eine zuverlässige, großflächige und kostengünstige Überwachung ermöglichen. Langfristige und breit angelegte Datenerhebungen könnten so individuelle Schlafprofile liefern und frühzeitig Abweichungen anzeigen, die das Demenzrisiko erhöhen. Nicht zuletzt wirft die Erkenntnis, dass der Tiefschlaf im Alter abnimmt und mit Alzheimer-Risiko verbunden ist, gesellschaftliche und gesundheitspolitische Fragen auf. Für eine alternde Bevölkerung mit steigender Zahl an Demenzerkrankungen ist die Prävention von großer Bedeutung. Investitionen in Aufklärung über die Bedeutung von Schlaf, Förderung von gesunden Lebensweisen und gezielte frühzeitige Interventionen bei Schlafstörungen könnten erhebliche positive Auswirkungen auf die individuelle Lebensqualität und auf die öffentliche Gesundheitsversorgung haben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuellsten wissenschaftlichen Daten einen engen Zusammenhang zwischen dem Verlust an langsamen Wellenschlafphasen im Alter und der Entwicklung von Demenz zeigen. Die genetische Belastung durch das APOE-ε4-Allel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich, während strukturelle Hirnveränderungen in Form von Hippocampusatrophie erst später erkennbar werden und offenbar nicht ursächlich für den Schlafverlust sind. Die Identifikation des Tiefschlafs als möglicher modulierbarer Risikofaktor für Demenz legt nahe, dass präventive und therapeutische Strategien gezielt auf die Förderung und Erhaltung gesunden Tiefschlafs abzielen sollten. Die Herausforderungen liegen künftig darin, die komplexen neurobiologischen Mechanismen besser zu verstehen, geeignete Biomarker für Frühdiagnose und Therapieerfolg zu etablieren und praktikable Schlafinterventionen zu entwickeln, die nachhaltig die kognitive Gesundheit fördern. Parallel dazu bedarf es eines erhöhten öffentlichen Bewusstseins für die zentrale Rolle von Tiefschlaf im gesunden Altern und in der Demenzprävention.

Mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft erhält der Schutz und Erhalt gesunden Schlafs eine immer größere Bedeutung für die individuelle Lebensqualität und das Gesundheitssystem insgesamt.