Lithium-Ionen-Batterien sind das Rückgrat moderner Energiespeichertechnologien und treiben eine Vielzahl von Anwendungen vom Mobiltelefon bis zum Elektrofahrzeug voran. Insbesondere die Anode nimmt eine entscheidende Rolle bei der Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterie ein. In diesem Kontext gewinnt Silizium als Anodenmaterial stark an Bedeutung, denn es bietet eine theoretisch nahezu zehnfach höhere Kapazität im Vergleich zu herkömmlichem Graphit. Doch trotz seines erheblichen Potenzials steht Silizium vor großen Herausforderungen, die bisher seine praktische Umsetzung erschwert haben. Das Hauptproblem liegt in der enormen Volumenänderung von Silizium während des Lade- und Entladevorgangs, die zu mechanischem Versagen des Materials und zum Kapazitätsverlust führt.

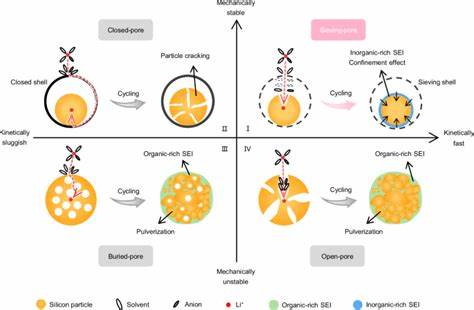

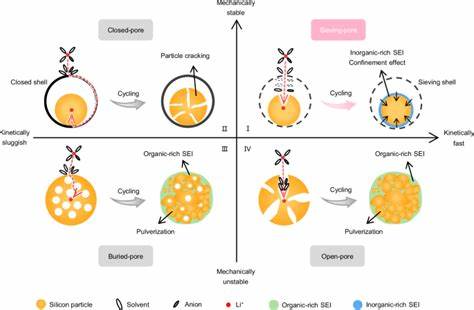

Hier setzt die innovative Siebporen-Technologie an, die eine stabile und schnelle Legierungsreaktion von Silizium-Elektroden in Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht und damit eine vielversprechende Lösung für die bislang ungelösten Probleme darstellt. Die umfangreichen Volumenänderungen von bis zu 300 Prozent beim Einlagern von Lithium in Silizium führen dazu, dass Siliziumpartikel brechen oder pulverisieren, der elektrische Kontakt verloren geht und kontinuierlich neue feste Elektrolyt-Zwischenschichten (SEI) entstehen. Diese ständigen Neukonstruktionen des SEI verbrauchen wertvolle Lithiumionen und Elektrolytbestandteile, was letztlich die Kapazität und Zyklenfestigkeit stark beeinträchtigt. Traditionelle Ansätze zur Pufferung dieser Volumenveränderungen, wie offene Porenstrukturen, geschlossene Hohlkapseln oder eingebettete Poren, leiden häufig an einem Kompromiss zwischen mechanischer Stabilität und schnellen elektrochemischen Reaktionen. Offene Strukturen erlauben eine gute Ionenleitfähigkeit, neigen aber zum Kollaps.

Geschlossene Architekturen schützen vor mechanischem Versagen, behindern jedoch die Ionenbewegung, was schnelle Ladezyklen erschwert. Eingebettete Poren sind oft unzureichend, um große Volumenänderungen effektiv aufzunehmen. Die Siebporen-Technologie revolutioniert dieses Spannungsfeld durch eine raffinierte Dualstruktur. Sie kombiniert einen inneren Nanoporenkörper mit ausreichend Hohlraum, der der Volumenveränderung von Silizium Raum gibt, und einen äußeren, subnanometergroßen Poreneingang, der als Selektivfilter für Lithiumionen fungiert. Dieser subnanometrische Eingang bewirkt eine sogenannte Siebeffektwirkung.

Nur Lithiumionen und teilweise desolvatisierte Ionen gelangen in die Poren, während große Solventmoleküle und unerwünschte Elektrolytzutaten ausgefiltert werden. Diese gezielte Kontrolle der Ionenzufuhr verringert die unerwünschten Nebenreaktionen und fördert die Bildung eines stabilen, anorganisch-reichen SEI innerhalb der Poren. Das im Vergleich zu traditionellen offenporigen Strukturen wesentlich dichtere, anorganische SEI ist mechanisch robuster und verhindert effektiv das Eindringen weiterer Lösungsmittelmoleküle, womit die Zersetzung des Elektrolyten maßgeblich reduziert wird. Gleichzeitig sorgt die präzise Porengröße für eine schnelle Entschälung der solvatisierten Lithiumionen – ein Prozess, bei dem die Lithiumionen während des Eintragens in die Poren einen Teil ihrer Lösungsmittelschicht verlieren. Dadurch wird der Ionenübergang beschleunigt und die Ladungsübertragung verbessert, was zu einer höheren Ladegeschwindigkeit und besseren Zyklusstabilität führt.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Siebporen-Technologie ist der mechanische Einschlusseffekt, der durch die Kombination aus der robusten anorganischen SEI-Schicht und dem Kohlenstoffträger realisiert wird. Das Silizium wird darin effektiv mechanisch eingebettet und erlebt während der Volumenänderung eine kontrollierte Spannung. Dieser mechanische Druck verhindert die Bildung problematischer kristalliner Li15Si4-Phasen, deren Entstehung als Hauptursache für interne Spannung und Elektrodenzerfall gilt. Stattdessen fördert die Struktur die Stabilität amorpher LixSi-Phasen, die besser mit dem Volumenwechsel umgehen können. Dieser Effekt resultiert in einer Verlängerung der Lebensdauer der Elektrode und einem nur minimalen Kapazitätsverlust pro Zyklus.

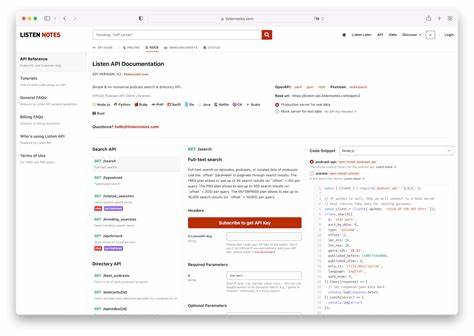

Die Herstellung der Siebporen-Silizium/Kohlenstoff-Komposite erfolgt mittels einer zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidung (CVD). Zunächst wird amorphes Silizium aus Silan-Gas in die Nanoporen eines porösen Kohlenstoffträgers eingebettet. Anschließend wird eine dünne Kohlenstoffschicht durch Pyrolyse von Acetylen-Gas aufgebracht, die speziell die Poreneingänge verengt und somit die charakteristischen subnanometrischen Siebporen erzeugt. Dieses Verfahren ermöglicht es, Material mit hohem Siliziumgehalt (bis zu ca. 49 Gewichtsprozent) zu erzeugen, das eine Kombination von mechanischer Robustheit und hervorragender Ionendurchlässigkeit bietet.

Zudem ist das Verfahren skalierbar, kosteneffizient und damit für die industrielle Produktion interessant. Charakterisierungstechniken wie dreidimensionale hochauflösende Elektronenmikroskopie, Kleinwinkelstreuung (SAXS) sowie Adsorptionsmessungen mit N2 und CO2 bestätigen die einzigartige Porenstruktur: Die eigentlichen Nanoporen besitzen ausreichend Freiraum zur Volumenaufnahme, während die Porenzugänge so verengt sind, dass sie als präziser Siebfilter wirken. Tiefenprofil-XPS und Elektrospektroskopie zeigen die Zusammensetzung und Verteilung der SEI-Schicht. Dabei wird eine hohe Konzentration von Lithiumfluorid als Hauptbestandteil einer harten, anorganischen SEI identifiziert, was als entscheidend für die mechanische Festigkeit und Ionenleitfähigkeit gilt. Elektrochemische Tests belegen die herausragende Performance der siebporigen Siliziumelektrode.

Die Initial-Coulomb-Effizienz übersteigt 93 Prozent, was auf eine Verringerung der irreversiblen Verluste durch Seitenreaktionen auf das Elektrodenmaterial hinweist. Über 200 Ladezyklen bei moderaten Strömen bleiben mehr als 97 Prozent der Kapazität erhalten, mit einem Kapazitätsverlust von nur etwa 0,015 Prozent pro Zyklus. In Hochlasttests zeigt die Elektrode exzellente Kapazitätswerte von ca. 750 mAh/g bei extrem hohen Lade-/Entladeraten von 6 A/g. Solche Werte verdeutlichen nicht nur die verbesserte Ladegeschwindigkeit, sondern deuten auch auf eine sehr gute elektrochemische Stabilität und mechanische Integrität hin.

Praktische Relevanz erhält die Technologie durch Demonstratoren auf Zellebene. Pouch-Zellen mit Siebporen-Silizium-Kohlenstoff-Anoden, kombiniert mit hochwertigen Kathodenmaterialien wie NCM811, liefern stabile Zyklen mit über 1700 Lade- und Entladezyklen und behalten dabei 80 Prozent ihrer Kapazität. Gleichzeitig ist ein ultraschnelles Laden in nur 10 Minuten möglich, ein entscheidender Schritt hin zu realistischen Anwendungen für Elektrofahrzeuge und andere Hochleistungsgeräte. Zusammenfassend setzt die Siebporen-Technologie neue Maßstäbe im Design von Silizium-Anoden für Lithium-Ionen-Batterien. Durch eine perfekt ausbalancierte Kombination aus mechanischer Stabilität, kontrollierter Elektrolytinteraktion und optimierten Ionentransportwegen gelingt es, die bisherigen Kompromisse zwischen Kapazität, Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit zu überwinden.

Dies eröffnen einen vielversprechenden Weg zur Kommerzialisierung von Silizium-basierten Hochenergieelektroden, die für die nächste Generation von Energiespeichern essenziell sind. Zukünftige Forschungen werden sich darauf konzentrieren, die Syntheseprozesse weiter zu optimieren, um die Porengrößen noch präziser anzupassen sowie die Zusammensetzung der SEI-Schichten gezielt zu steuern. Ebenso ist die Integration mit anderen Elektrodenmaterialien und der Einsatz in verschiedenen Zellformaten ein spannendes Feld. Letztendlich verspricht die Siebporen-Technologie, den Engpass bei Siliziumanoden durch innovative Material- und Strukturfunktionen grundlegend zu beheben und das volle Potenzial dieses Materials für leistungsfähige, langlebige und schnellladefähige Lithium-Ionen-Batterien zu erschließen.