Das Hochschulsystem der Vereinigten Staaten gilt als führend in der Welt, doch hinter seinem glänzenden Ruf verbergen sich tief verwurzelte Ungleichheiten und komplexe Dynamiken, die die Rekrutierung und Bindung von Professorinnen und Professoren prägen. Eine umfangreiche Analyse zahlreicher Daten aus dem Zeitraum von 2011 bis 2020 zeigt beeindruckende Muster in der Zusammensetzung der professoralen Landschaft, ihre sozialen Hierarchien, geschlechtsspezifische Disparitäten und die Bedeutung akademischer Prestigeuniversitäten. Ein zentraler Aspekt für das Verständnis des US-amerikanischen Professor*innenmarktes ist die Rolle von Doktorandenuniversitäten und ihrer Fähigkeit, Nachwuchsforschende für Professuren auszubilden und zu platzieren. Überraschend ist dabei die enorme Konzentration: Weniger als ein Viertel aller US-Universitäten sind für die Ausbildung von 80 Prozent der Professor*innen mit US-Doktorat verantwortlich. Die fünf führenden Institutionen – darunter UC Berkeley, Harvard, die University of Michigan, die University of Wisconsin-Madison und Stanford – stellen mehr als ein Achtel aller Professorinnen und Professoren.

Diese Konzentration verstärkt sich zudem, wenn man Bereiche oder ganze Fächergruppen betrachtet. Die Verteilung ist damit alles andere als gleichmäßig. Der Stellenwert von Prestige spiegelt sich neben der quantitativen Bedeutung bei der Fakultätseinstellung auch darin wider, wie Fakultäten innerhalb der Hierarchien untereinander vernetzt sind. Die meisten Professor*innen arbeiten an Universitäten mit einem geringeren Prestige als ihrer eigenen Doktorandeninstitution – der sogenannte Abstieg innerhalb des akademischen Status ist die Regel, und es gibt nur wenige Ausnahmen, bei denen der berufliche Wechsel nach oben gelingt. Nur zwischen fünf und zwanzig Prozent der wissenschaftlichen Karrieren verlaufen in eine prestigeträchtigere Organisation als die der Ausbildungseinrichtung.

Dieses Muster verdeutlicht ein streng hierarchisches System, das durch sich selbst verstärkende Netzwerkdynamiken geprägt ist. Hochrangige Eliteuniversitäten bilden eine Art Kern, der den Großteil des wissenschaftlichen Nachwuchses hervorbringt und in die Provinzhochschulen exportiert. Diese Hierarchie ist nicht nur ein statistisches Abstraktum, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf die Verbreitung von Ideen und akademischen Normen in den USA. Prestige beeinflusst Publikationschancen, Forschungsressourcen und Karriereaussichten erheblich. Forschende von renommierten Institutionen erreichen eine höhere Sichtbarkeit und bekommen mehr Zuschreibungen und Auszeichnungen.

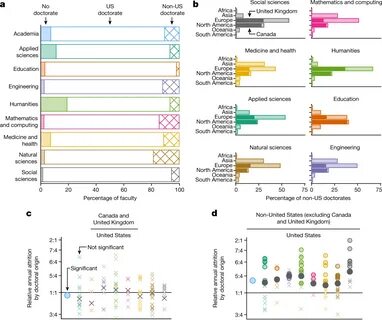

Die weit verbreiteten Benachteiligungen wirken sich somit auch epistemisch aus und formen, welche Themen und Fragestellungen an akademischen Einrichtungen diskutiert und weiterentwickelt werden. Abgestuft nach Fachgebieten zeigt sich, dass die steile Hierarchie und die Ungleichheit in der Fakultätsproduktion universell sind. Während in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften unterschiedliche Voraussetzungen und Ausbildungswege bestehen, bleibt die Dominanz einer kleinen Anzahl elitärer Universitäten dominierend. Die Ungleichheit lässt sich mithilfe von Messgrößen wie dem Gini-Koeffizienten darstellen – Werte um 0,7 verdeutlichen dabei eine starke Konzentrierung. Auch Abbruch und Fluktuation der Professuren verstärken die Ungleichheit, denn Professor*innen, die an weniger renommierten Hochschulen promoviert haben, haben deutlich höhere jährliche Attritionsraten.

Diese erhöhte Verlassensrate aus der Wissenschaft an diesen Hochschulen führt langfristig zu noch größeren Disparitäten im akademischen Umsatz und der Verteilung von Prestige. Neben institutionellen Faktoren sind soziale Identitäten ein wesentlicher Bestandteil der Analyse von Rekrutierungs- und Bindungsprozessen. Bei der Geschlechterverteilung zeigt sich ein komplexes Bild: Über den Zeitraum von zehn Jahren ist zwar eine Zunahme des Anteils von Frauen in allen Fachbereichen zu beobachten, doch diese Veränderung basiert hauptsächlich darauf, dass insbesondere männliche Professoren im Ruhestand sind oder die Wissenschaft verlassen. Der Anteil von Frauen bei neu eingestellten Professorinnen und Professoren stagniert hingegen in vielen Disziplinen und reduziert vor allem in den technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen langfristige Perspektiven auf vollständige Gleichstellung. Dies bedeutet, dass ohne weitergehende und gezielte Initiativen die Geschlechterparität eher ein Fernziel bleibt.

Eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis ist der Einfluss von sogenannten Selbst-Einstellungen, bei denen Hochschulen ihre eigenen Absolventinnen und Absolventen als Professor*innen beschäftigen. Ungefähr jeder elfte Professor ist ein Selbst-Einstellungsfall. Zwar gelten Selbst-Einstellungen akademisch häufig als problematisch, da sie unter anderem Innovationshemmnisse mit sich bringen und die Verbreitung akademischer Ideen einschränken, doch sind sie in den USA weiter verbreitet als in manchen anderen Ländern. Frauen sind hierbei tendenziell häufiger betroffen als Männer, was sich besonders im medizinisch-gesundheitlichen Bereich zeigt. Gleichzeitig weisen selbst eingestellte Professor*innen eine höhere Fluktuationsrate auf, was Fragen zu den langfristigen Ursachen und Konsequenzen solcher Einstellungen aufwirft.

Ein wichtiger nicht zu unterschätzender Faktor ist die internationale Herkunft der Fakultät. Obwohl die Mehrheit der Professor*innen in den USA einen US-amerikanischen Doktorgrad besitzt, sind rund elf Prozent im Ausland promoviert worden. Besonders häufig kommen diese aus Großbritannien und Kanada. Die Analysen zeigen, dass Professor*innen mit Abschlüssen aus anderen Ländern überdurchschnittlich oft die USA im Laufe ihrer akademischen Laufbahn verlassen. Diese erhöhte Abbruchrate wirft grundlegende Fragen zur Integration und Unterstützung internationaler Akademiker*innen auf und legt nahe, dass strukturelle Barrieren existieren, die es zu identifizieren und zu beseitigen gilt.

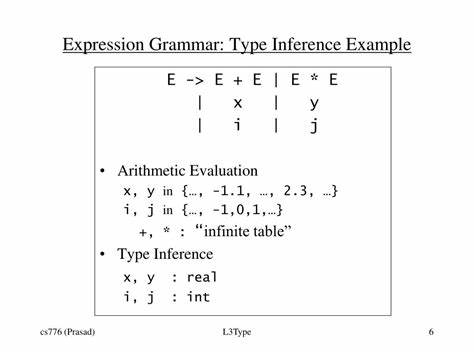

Um ein umfassendes Bild zu gewinnen, wurde für die Analyse ein umfangreicher Datensatz verwendet, der fast 300.000 Professor*innen an 368 US-amerikanischen PhD-vergabenden Universitäten zwischen 2011 und 2020 umfasst. Dies ermöglichte die Darstellung von Netzwerkstrukturen der Fakultätseinstellungen in 107 Fachbereichen und acht Fachdomänen. Die Daten wurden sorgfältig bereinigt, um Mehrfachzuordnungen und Unstimmigkeiten herauszufiltern, ergänzt um Informationen zur Doktorand*innenuniversität, zu Geschlecht, Fakultätsrang und zeitlichen Veränderungen der Beschäftigung. Die Methodik umfasst die Modellierung von Fakultätseinstellungsnetzwerken, in denen Hochschulen als Knoten fungieren und gerichtete Kanten die Einstellung von Absolvent*innen einer Institution an eine andere darstellen.

Diese Netzwerke erlauben eine präzise Erfassung von Aufbau, Prestige und Mobilität innerhalb der Akademie. Zur Messung der hierarchischen Struktur wurde der SpringRank-Algorithmus eingesetzt, der Anwesenheit und Richtung von Kanten berücksichtigt, um universelle Prestige-Rangfolgen zu extrahieren. Nicht unerwähnt bleibt die soziale Dimension: Der Einfluss von Identität, Herkunft und Geschlecht zeigt sich in den Fluktuationsmustern deutlich. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen institutionellen Faktoren und individuellen Merkmalen prägen die akademische Landschaft maßgeblich und stellen wichtige Ansatzpunkte für politische Maßnahmen dar. Insgesamt offenbart die Untersuchung der Fakultätsbesetzungen in den USA einen akademischen Arbeitsmarkt, der einer strengen sozialen Hierarchie folgt und von tiefgreifenden Ungleichheiten geprägt ist.

Eine kleine Gruppe prestigeträchtiger und produktionsstarker Universitäten dominiert die Rekrutierung und prägt die wissenschaftliche Kultur. Die erhöhte Abbruchquote bei international ausgebildeten Professor*innen, bei Selbst-Einstellungen und bei Alumni niedrigerer Universitäten verstärkt diese Hierarchien weiter. Für eine nachhaltige Verbesserung der Diversität und Repräsentation im Professor*innenkarussell ist es daher essenziell, nicht nur bei der Einstellung anzusetzen, sondern auch die Faktoren zu erforschen und zu adressieren, die zum Verlassen der Wissenschaft beitragen. Initiativen, die sich gezielt um die Bindung von Frauen, internationalen Wissenschaftler*innen und Absolvent*innen von weniger prestigeträchtigen Universitäten kümmern, können dazu beitragen, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Das US-Hochschulsystem steht damit exemplarisch für die Herausforderungen, vor denen viele Gesellschaften in Bezug auf soziale Gleichheit, Chancengerechtigkeit und die Förderung von Innovationen im akademischen Bereich stehen.

Die präzise Quantifizierung von Hierarchien und Dynamiken in der Professor*innenbesetzung ist ein wichtiger Schritt, um diese Herausforderungen transparent zu machen und fundierte Entscheidungsgrundlagen für zukunftsorientierte Hochschulpolitik zu schaffen.