Seit Jahrhunderten fasziniert das Universum die Menschheit mit seinen Rätseln und Gesetzmäßigkeiten. Unter diesen ist die Gravitation als eine der Grundkräfte der Natur weithin anerkannt, die Objekte anzieht und dadurch Sterne, Planeten und ganze Galaxien formt. Doch ein kürzlich veröffentlichter Forschungsbeitrag bringt eine revolutionäre Idee ins Spiel: Was wäre, wenn die Gravitation nicht einfach eine natürliche Anziehungskraft ist, sondern ein Produkt eines tieferliegenden, informationstheoretischen Gesetzes? Die Hypothese, dass das Universum gewisse Eigenschaften aufweist, die an eine Computersimulation erinnern, gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit – und das nicht nur im Rahmen philosophischer Spekulationen, sondern gestützt auf physikalische Forschung und mathematische Theorien. Im Zentrum dieses neuen Denkansatzes steht die sogenannte zweite Hauptsatz der Infodynamik, ein Konzept, das vom Physiker Melvin M. Vopson formuliert wurde.

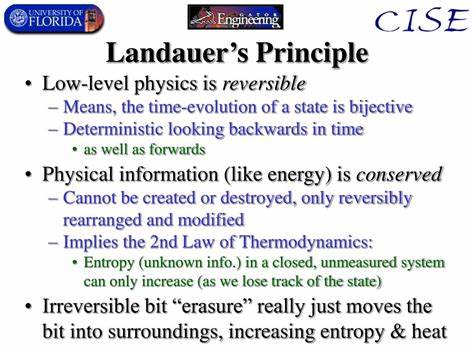

Während der klassische zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie, also das Maß für Unordnung, in einem geschlossenen System stets zunimmt, schlägt Vopson eine radikal andere Sichtweise vor: Im Informationssystem des Universums soll die Informationsentropie entweder konstant bleiben oder sogar abnehmen. Diese „Informationsordnung“ scheint auf Effizienz und Datenkompression abzuzielen – Eigenschaften, die man von jedem gut programmierten Computer erwarten würde. Vergleicht man das Universum mit einer digitalen Welt, so ähnelt der physikalische Raum einem „Bildschirm“ aus winzigen Informationszellen, vergleichbar mit den Pixeln eines Fotos oder den Quadraten auf einem Computergamesbildschirm. Jede dieser Zellen enthält elementare Informationen darüber, wo sich Teilchen befinden und wie sie miteinander interagieren. Wenn sich mehrere Elemente in diesem Raum ansammeln, steigt zunächst die Komplexität des Systems.

Doch durch kompakte Strukturen wie Planeten, Sterne oder sogar Galaxien wird diese Komplexität – im Sinne der Informationsentropie – wieder reduziert. Vereinfacht gesagt, führt die Zusammenballung der Materie zu einer Vereinfachung der zugrundeliegenden Information. Solche Prozesse kennen wir aus der digitalen Welt: Daten werden ständig komprimiert, um Speicherplatz zu sparen und Berechnungen effizienter zu gestalten. Die erstaunliche Beobachtung, die Vopsons Theorie nahelegt, ist, dass genau diese Datenkompression im Universum auf makroskopischer Ebene als Gravitation erscheint. Diese Erkenntnis stellt eine Verbindung zwischen physikalischer Realität und abstrakten Informationsgesetzen her und führt zu der waghalsigen, aber faszinierenden Idee, dass die universelle Anziehungskraft eine Art „informatorische Kraft“ sein könnte.

Die Konsequenzen dieser Vorstellung sind weitreichend: Wenn Gravitation das Ergebnis eines universellen Strebens nach minimaler Informationsentropie ist, dann ähnelt das Universum mehr einer hochentwickelten Computersimulation als einer bloßen Ansammlung physischer Objekte. In einer simulierten Welt wären solche Regeln logisch, denn jede Simulation strebt nach Ressourcenoptimierung und Datenkompression. Effizienz, Symmetrie und einfache mathematische Gesetzmäßigkeiten sind die Markenzeichen einer guten Programmierung – ein Umstand, der auch der Natur unseres Universums zugeschrieben werden könnte. Diese Theorie knüpft an frühere Arbeiten zum Thema der sogenannten entropischen Gravitation an, geht jedoch noch einen Schritt weiter. Während entropische Gravitation bereits die Beziehung zwischen thermodynamischer Entropie und Gravitation untersucht hat, beschäftigt sich die zweite Hauptsatz der Infodynamik gezielt mit der Informationsentropie und deren Dynamiken.

Das Spannende ist, dass sich die Ergebnisse dieser Forschung exakt mit Newtons Gravitationsgesetz decken. Auf diese Weise könnte die klassische Physik einen neuen, informatorischen Unterbau erhalten, der unser Verständnis von Raum, Zeit und Materie revolutioniert. Natürlich sind diese Überlegungen nicht ohne Herausforderung. Die Vorstellung eines universellen Informationssystems lässt Fragen nach der tatsächlichen „Hardware“ des Universums und nach der Natur dieser „kosmischen Software“ aufkommen. Gibt es einen „Programmierer“ oder eine höhere Intelligenz? Oder handelt es sich bei der Realität um ein sich selbst organisierendes System, dessen Gesetze aus einem natürlichen Informationsprozess hervorgehen? Auch wenn die derzeitige Forschung dafür noch keine abschließende Antwort bietet, so zeigt sie doch auf, wie eng Informationswissenschaft, Physik und Philosophie miteinander verwoben sind.

Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Theorie betrifft das Verständnis von Raum selbst. Traditionell wurde Raum als ein kontinuierliches, glattes Kontinuum betrachtet. Doch im Rahmen der Informationsdynamik wird Raum als Mannigfaltigkeit von diskreten Informationseinheiten beschrieben, die analog zu Pixeln funktionieren. Diese digitale Struktur des Raumes könnte erklären, warum physikalische Prozesse auf bestimmten Skalen quantisiert erscheinen und warum die konventionelle Physik mit Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere im Kontext der Quantengravitation. Zudem gibt die Vorstellung von „Informationszellen“ im Raum Anlass zu Spekulationen über die Natur der Zeit.

Wenn der Fluss der Realität mit einer Art Informationsverarbeitung vergleichbar ist, könnte auch der Zeitverlauf als Sequenz von Informationszuständen verstanden werden. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung von Zeitdilatation, Kausalität und eventuell sogar für das Verständnis der sogenannten Zeitpfeile in der Physik. Die Verbindung von Informationsentropie und Gravitation trägt auch dazu bei, Phänomene wie die Entstehung von Schwarzer Löcher oder die Expansion des Universums besser zu verstehen. Schwarze Löcher wären demnach Orte extremer Informationskompression, an denen die Datenstruktur des Universums stark verdichtet ist. Gleichzeitig könnten Prozesse wie die kosmische Inflation als Suche des Universums nach einer balancierten Verteilung von Informationsdichte interpretiert werden.

Beeindruckend an dieser Theorie ist ihr interdisziplinärer Charakter. Sie verbindet Prinzipien der klassischen Physik, moderne Informationstheorie und digitale Technologie mit Fragen nach dem grundlegenden Aufbau unserer Realität. In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Physik, Informatik und Philosophie zunehmend verschwimmen, könnte die zweite Hauptsatz der Infodynamik eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Erforschung des Universums spielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hypothese, das Universum könne wie eine Computersimulation funktionieren, mehr als nur Spekulation ist. Sie stützt sich auf reale physikalische Beobachtungen und moderne Theorien der Informationsdynamik und bietet eine plausible Erklärung für die Natur der Gravitation und der Raumzeit.

Ob wir tatsächlich in einer Simulation leben oder nicht, bleibt vorerst offen, doch die Art und Weise, wie das Universum sich dabei verhält, legt nahe, dass die Prinzipien der Informationsverarbeitung und Datenkompression fundamentaler sind, als bislang angenommen. Während die Wissenschaft weiterhin experimentelle und theoretische Wege beschreitet, um diese Ideen zu prüfen, bleibt eines klar: Das Universum ist ein Ort voller Geheimnisse, dessen wahre Natur sich möglicherweise erst dann vollständig erschließt, wenn wir bereit sind, unsere Perspektiven radikal zu erweitern und neue wissenschaftliche Paradigmen zu akzeptieren.