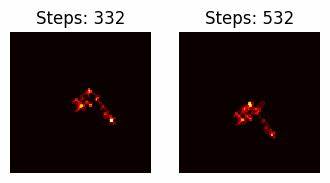

Die Mathematik birgt viele faszinierende Phänomene, die auf den ersten Blick schlicht und unscheinbar wirken mögen, sich bei genauerem Hinsehen jedoch als überraschend tiefgründig erweisen. Eines dieser Phänomene ist die sogenannte Collatz-Ameise – ein Konzept, das an den berühmten Collatz-Algorithmus angelehnt ist, aber als dynamische Bewegung durch eine abstrakte Landschaft interpretiert wird. Die Analyse der sogenannten Landschaften, die durch die Bewegung dieser Ameise entstehen, erlaubt Einblicke in die Struktur scheinbar chaotischer Trajektorien und beleuchtet überraschende Parallelen trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen. Im Folgenden befassen wir uns intensiv mit der Thematik der Collatz-Ameise und der Ähnlichkeit von Landschaften, um zu verstehen, was eigentlich den Charakter einer Landschaft definiert und welche Parameter wirklich wertvolle Hinweise liefern. Ausgangspunkt bildet die Untersuchung von Trajektorien, die von Zahlen im Bereich von n = 10^20 bis n = 10^20 + 100 ausgehen.

Hierbei werden zentrale Parameter wie die sogenannte Stoppzeit τ, die maximale euklidische Entfernung α von dem Ursprungspunkt (0,0), an dem die Ameise startet, der Zeitpunkt β, an dem diese maximale Entfernung erreicht wird, sowie die Entfernung γ am letzten Schritt in den Fokus genommen. Individuelle Betrachtungen dieser Parameter sowie ihre miteinander in Beziehung gesetzten Eigenschaften eröffnen ein ganz neues Verständnis für die Landschaftsstruktur. Ein grundlegendes Missverständnis, das bei der Analyse von Collatz-Trajektorien immer wieder auftritt, ist die Annahme, dass die Stoppzeit τ als wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Landschaften dienen könnte. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Zahlreiche Landschaften besitzen identische Stoppzeiten, obwohl sie in ihrer graphischen und strukturellen Ausprägung diametral verschieden sind.

Damit schwindet die Aussagekraft von τ als alleiniger Proxy für die Identifikation einer bestimmten Landschaft signifikant. Ein weiterer Kandidat, der naheliegend erscheint, ist die maximale Entfernung α, die die Ameise vom Startpunkt erreicht. In der Praxis lässt sich jedoch beobachten, dass α eher ein Maß für die Dimensionierung der Landschaft ist. Während es möglich ist, dieselbe Landschaftsform in unterschiedlichen Maßstäben zu betrachten, was zu verschiedenen Werten von α führt, handelt es sich dabei weniger um inhaltliche Unterschiede als vielmehr um skalierende Variationen desselben Prinzips. Die Kategorisierung von Landschaften anhand von α stößt somit ebenfalls an Grenzen, denn jenseits der Dimensionen verfehlt α die Fähigkeit, spezifische Strukturen sinnvoll voneinander abzugrenzen.

Als besonders aussagekräftiger Parameter erweist sich hingegen der Zeitpunkt β, also die Schrittzahl, bei der die Ameise ihre maximale Entfernung α vom Ausgangspunkt erreicht. Dieser Wert bringt eine interessante Diskretion in die Analyse und scheint auf den ersten Blick eine Gruppierung der Landschaften in verschiedene Kategorien zu ermöglichen. Trotz unterschiedlicher maximaler Entfernung α können Landschaften mit identischem β Gemeinsamkeiten aufweisen, die auf eine strukturierte Einteilung hindeuten. Doch auch hier verlangt die Realität eine differenzierte Betrachtung. Es gibt Fälle, bei denen sowohl die Stoppzeit τ als auch der Zeitpunkt β übereinstimmen.

Diese Konstellation wirkt auf den ersten Blick logisch, da beide Parameter eine ähnliche zeitliche und räumliche Dimension der Ameisenbewegung erfassen. Dann wiederum existieren Situationen, in denen β nur leicht von τ abweicht – eine Art leichte Diskrepanz, die möglicherweise auf kleine Verschiebungen in der Anfangsphase der Trajektorie zurückzuführen ist. Am spannendsten sind allerdings jene Fälle, in denen β und τ deutlich voneinander abweichen, obwohl die Landschaft gleich oder sehr ähnlich erscheint. In solchen Szenarien ist der Einfluss der Anfangsschritte der Ameise auf die Landschaftsform und insbesondere auf den Zeitpunkt der maximalen Entfernung besonders gut zu beobachten. Es zeigt sich, dass die sogenannten Anfangsschritte, bei denen die Ameise die Landschaft in eine bestimmte Richtung „verschiebt“ oder „pusht“, indirekt den Wert von β beeinflussen.

Dies geschieht dadurch, dass sich der Punkt der maximalen Entfernung vom Ursprung verschiebt, ohne jedoch notwendigerweise die Struktur oder die Qualität der Landschaft an sich zu verändern. Die Intuition, dass β eng mit der Landschaft verbunden ist, wird damit bestätigt, muss aber unter dem Aspekt betrachtet werden, dass β weniger eine feste Eigenschaft der Landschaft, sondern vielmehr eine flexible Reaktion auf Anfangsbewegungen darstellt. Eine weitere unerwartete Beobachtung lässt sich bei einigen Trajektorien machen, die trotz deutlich unterschiedlicher Formen und Stoppzeiten τ denselben Wert von β aufweisen. Dies wirft die Frage auf, ob es sich hierbei um bloßen Zufall handelt oder ob es möglicherweise tiefergehende Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir bisher noch nicht vollständig verstehen. Die genaue Entstehung der Landschaften verrät uns dabei viel über die Entstehungsmechanismen solcher Gleichheiten.

Betrachtet man die Landschaften im Detail, wird klar, dass identische Werte für β bei verschiedensten Landschaften auftreten können, ohne dass sich daraus unmittelbar strukturierte Kategorien ableiten ließen. Das offenbart die Herausforderung und zugleich die Faszination der Collatz-Ameise: Sie erzeugt auf Basis einfacher Regeln komplexe Muster, die sich häufig nur schwer eindimensional klassifizieren lassen. Die Untersuchung der Collatz-Landschaften bietet damit nicht nur spannende mathematische Rätsel, sondern ist auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dynamische Systeme auf strukturelle Ähnlichkeiten inmitten von Chaos und Komplexität hinweisen können. Die Verbindung zwischen den Parametern τ, α, β und γ stellt dabei wichtige Werkzeuge dar, um den komplexen Bauplan dieser Landschaften schrittweise zu rekonstruieren, ohne sich in oberflächlichen oder wenig aussagekräftigen Messgrößen zu verlieren. Besonders der Wert von β zeigt dabei, wie zeitliche Faktoren und Schrittfolgen eine entscheidende Rolle bei der Strukturierung von scheinbar zufälligen Bewegungsabläufen spielen.

Spannend ist, dass auch beim Skalieren der Startwerte, beispielsweise beim Vergleich von n = 10^10 bis n = 10^10+100, ähnliche Gesetzmäßigkeiten beobachtet werden können. Somit wirken die Erkenntnisse über Landschaftsgleichheiten und die Rolle von β nicht nur isoliert, sondern spiegeln auch über verschiedene Größenordnungen hinweg fundamentale Eigenschaften der Collatz-Ameise wider. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Landschaften der Collatz-Ameise auf den ersten Blick chaotisch und einzigartig erscheinen. Eine tiefergehende Analyse zeigt jedoch, dass bestimmte Parameter – insbesondere der Zeitpunkt der maximalen Entfernung β – wichtige Anhaltspunkte für die Klassifizierung und das Verständnis ermöglichen. Während die Stoppzeit τ und die maximale Entfernung α allein als Unterscheidungsmerkmale nicht ausreichend sind, liefert die Kombination mit β eine differenzierte Sicht auf die Ähnlichkeit und Varietät der Landschaftsformationen.

Die Collatz-Ameise bleibt ein spannendes Forschungsfeld, das weiterhin viele Fragen offenlässt und zugleich neue Perspektiven auf die Struktur von dynamischen Systemen und deren Übersetzung in geometrische Formen bietet. Ihre Untersuchung fordert gleichermaßen die intuitive und analytische Denkweise heraus und verdeutlicht, wie aus simplen Ausgangsprämissen komplexe, aber dennoch strukturierte Muster entstehen können.