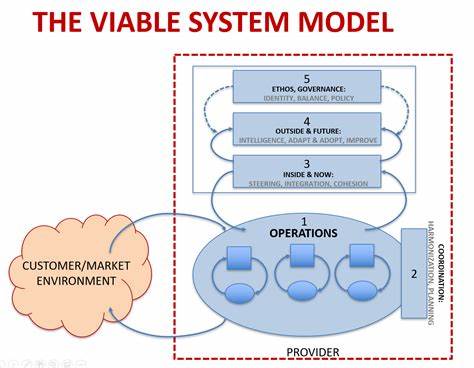

In der heutigen Welt, in der Technologie und Zusammenarbeit immer komplexer werden, suchen Unternehmen und Organisationen nach Modellen, die ihnen helfen, ihre internen Abläufe besser zu strukturieren und dadurch langfristig leistungsfähig zu bleiben. Das Viable Systems Model (VSM) ist ein solches Modell, das sich auf abstrakter Ebene mit dem Aufbau und der Führung lebensfähiger Systeme befasst. Ursprünglich von Stafford Beer entwickelt, hat es sich als besonders anpassungsfähig erwiesen und findet auch in der Softwareentwicklung zunehmend Beachtung. Es bietet eine interessante Alternative zu traditionellen hierarchischen Managementstrukturen und unterstützt Organisationen dabei, sich flexibel und autonom im dynamischen Marktumfeld zu behaupten. Das Ziel ist es, Systeme zu erschaffen, die nicht nur überleben, sondern auch stetig wachsen und sich weiterentwickeln können.

Grundgedanke des Viable Systems Model ist, dass jede lebensfähige Organisation aus fünf miteinander verbundenen Subsystemen besteht. Diese Systeme sorgen dafür, dass ein Unternehmen seine Hauptaufgabe erfüllen, mit seiner Umwelt interagieren und gleichzeitig flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Im Kontext von Softwareentwicklung bedeutet dies, dass Entwicklungsteams und ihre Unterstützungsstrukturen so organisiert sein müssen, dass sie unabhängig arbeiten und zugleich gut miteinander kommunizieren. Nur so lassen sich Qualität, Innovation und Effizienz gewährleisten. Die ersten Subsysteme im VSM sind die sogenannten Primary Activities oder System 1.

Im Softwarebereich sind das die Entwicklungsteams, die direkt an der Produktentwicklung arbeiten und die Kernfunktionen der Organisation bereitstellen. System 1 ist besonders wichtig, da es die operative Ebene darstellt, die unmittelbar mit der Umgebung, also Kunden, Anforderungen und Marktdynamiken, interagiert. Damit diese Teams wirklich autonom und handlungsfähig sind, müssen ihnen klare Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden. Fehlt diese Autonomie, so kann die Organisation als Ganzes nicht als lebensfähig gelten, denn Entscheidungen verzögern sich, Innovationskraft schwächt sich ab und die Anpassungsfähigkeit leidet erheblich. Das Informationssystem, auch System 2 genannt, sorgt für die notwendige Koordination zwischen den einzelnen operativen Einheiten.

In der Softwareentwicklung ist System 2 oft durch Kommunikationskanäle, Prozesse und technische Schnittstellen repräsentiert. Hierzu zählen z.B. regelmäßige Meetings wie Stand-ups, Pull-Request-Prozesse oder auch API-Standards, die den Austausch zwischen Entwicklungsteams sicherstellen. Ein Mangel an effektiver Koordination führt häufig zu Reibungsverlusten, redundanter Arbeit oder gar Konflikten, die die Produktivität vieler Teams schwächen können.

Genau hier zeigt das Viable Systems Model seine Stärke, indem es den Fokus darauf legt, wie solche Kommunikationskanäle gestaltet sein müssen, um störungsfrei zu funktionieren und gleichzeitig die Selbstregulation der Teams zu unterstützen. Das dritte Subsystem des VSM ist System 3, das für Struktur und Kontrolle verantwortlich ist. Hierbei handelt es sich um die Schicht von Management und Führung, die die Effizienz und Leistungsfähigkeit der operativen Teams überwacht und reguliert. Engineering Manager, technische Leiter und Abteilungsleiter übernehmen in der Softwareentwicklung diese Rolle. Ihre Verantwortung liegt darin, Ressourcen zu verteilen, Standards zu setzen, Leistungskennzahlen zu interpretieren und bei Abweichungen einzugreifen.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, den richtigen Grad an Steuerung zu finden: Zu strenge Kontrolle kann die Flexibilität der Teams einschränken, während zu wenig Kontrolle zu Chaos und Ineffizienz führt. Das Viable Systems Model erkennt diesen Balanceakt als wesentlichen Faktor für die Leistungsfähigkeit lebensfähiger Systeme an. System 4 ist das Auge, das in die Zukunft blickt. Es überwacht die externe Umwelt, analysiert Markttrends, technologische Innovationen und Wettbewerbslandschaften. In Softwareunternehmen nimmt diese Rolle oft die Produktstrategie, Forschung und Entwicklung oder auch die Technologie-Roadmap ein.

Ein effektives System 4 kann frühzeitig Chancen erkennen und Risiken minimieren, indem es die Organisation auf Veränderungen vorbereitet. Viele Unternehmen leiden unter dem sogenannten Innovator’s Dilemma, wenn sie es versäumen, neue Technologien oder Marktdynamiken rechtzeitig zu integrieren oder darauf zu reagieren. Im VSM ist System 4 daher unerlässlich, um die langfristige Überlebensfähigkeit zu sichern. Das abschließende System 5 umfasst die Werte, Grundsätze und die Identität einer Organisation. Es verbindet das operative Tagesgeschäft von System 3 mit der zukunftsorientierten Analyse von System 4 und trifft die letztendlichen Richtungsentscheidungen.

System 5 ist somit der Wächter der Unternehmensidentität, der sicherstellt, dass alle Teile der Organisation in Einklang mit den übergreifenden Zielen und der Kultur arbeiten. In der Praxis manifestiert es sich durch Führungskultur, Leitbilder und strategische Entscheidungen, die den Unternehmenszweck verkörpern. Fehlt ein klar definiertes und aktiv gelebtes System 5, droht eine Zersplitterung der Organisation und eine Orientierungslosigkeit in unsicheren Zeiten. Angewandt auf Softwareentwicklungsteams liefert das Viable Systems Model einen faszinierenden Einblick, wie komplexe technische und soziale Systeme organisiert werden sollten. Es legt einen starken Fokus auf Autonomie und vernetzte Kommunikation, was in der agilen Softwareentwicklung zunehmend Bedeutung gewinnt.

Das Modell unterstützt die Erkenntnis, dass einfache hierarchische Strukturen nicht mehr ausreichen, um die enorme Komplexität und Dynamik heutiger Technologieprojekte zu steuern. Stattdessen wird ein flexibles, selbstregulierendes System benötigt, das sowohl operativ stark agiert als auch strategisch zukunftsorientiert bleibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt des VSM sind sogenannte Algedonische Signale – unmittelbare Hinweise auf die Gesundheit oder Schwierigkeiten im System, die ohne tiefgehende Analyse erkannt werden können. In Unternehmen sind dies beispielsweise Fehlermeldungen im Build-Prozess, Produktionsvorfälle oder auch positives Nutzerfeedback und erfolgreich abgeschlossene Releases. Solche Signale müssen schnell und unabgehindert in alle Systemebenen fließen, damit Probleme rasch behoben und Erfolge gefeiert werden können.

Die Wahrnehmung und das richtige Reagieren auf Algedonische Signale verbessern maßgeblich die Resilienz der Organisation. Das Viable Systems Model ermöglicht es zudem, bekannte Organisationsmodelle wie Team Topologies oder das Spotify-Modell besser zu verstehen. Betrachtet man die Teams als System 1, die Koordinationsmechanismen als System 2 und die Plattform- oder Supportstrukturen als System 3, entstehen ganz neue Perspektiven auf die Effektivität der internen Zusammenarbeit. Durch die Linse des VSM wird klar, warum bestimmte Organisationsstrukturen funktionieren oder eben nicht – es öffnet den Blick für die notwendigen Komponenten und deren Zusammenwirken. Die Umsetzung des Viable Systems Model in der Praxis erfordert jedoch ein Umdenken und Mut zur Veränderung.

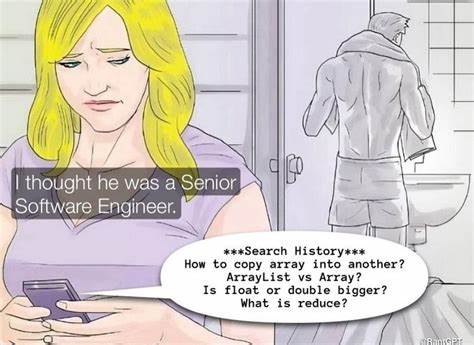

Führungskräfte müssen Vertrauen in die Autonomie ihrer Teams setzen und zugleich klar kommunizieren, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden soll. Schnittstellen und Kommunikationskanäle müssen sorgfältig gestaltet werden, um sowohl Freiheit als auch Ordnung zu ermöglichen. Besonders wichtig ist es, dass das Management eine realistische und fundierte Wissensbasis über die Abläufe im System hat. Die „Good Regulator Theorem“ des Modells besagt, dass ein Regulator nur gut sein kann, wenn er ein detailliertes Modell des regulierten Systems besitzt. Im Kontext der Softwareentwicklung bedeutet dies, dass Manager die technische Arbeit und Herausforderungen ihrer Teams wirklich verstehen müssen, um sinnvoll eingreifen zu können.

Ein zentraler Vorteil des Viable Systems Model liegt in seiner Flexibilität und Skalierbarkeit. Da das Modell rekursiv ist, können Organisationen jeder Größe von kleinen Teams bis zu multinationalen Konzernen profitieren. Jedes Subsystem kann als eigenständiges viable System betrachtet werden, das selbst wieder aus kleineren lebensfähigen Subsystemen besteht. Diese rekursive Sichtweise unterstützt insbesondere die Arbeit in stark verteilten, agilen Produktentwicklungsteams. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Viable Systems Model ein mächtiges Instrument ist, um komplexe Organisationen zu verstehen und zu gestalten.

Insbesondere in der Softwareentwicklung kann es als Leitfaden dienen, um die Balance zwischen Autonomie und Kontrolle, Flexibilität und Stabilität, kurzfristigem Handeln und langfristiger Planung herzustellen. Es hilft, die vielseitigen Anforderungen und Herausforderungen moderner Unternehmen in geordnete Bahnen zu lenken und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Für Führungskräfte, die sich mit den modernen Dynamiken von Technologieunternehmen auseinandersetzen, ist das Viable Systems Model ein wertvoller Kompass auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Organisation.

![The Return of Forgotten Math in Computer Graphics [pdf] (2012)](/images/46D59971-5E9D-42D7-AD61-E2FC16A9F283)