Die Diskussionen um Künstliche Intelligenz (KI) haben in den letzten Jahren erheblich an Fahrt aufgenommen und viele Hoffnungen ruhen auf ihr, insbesondere im Hinblick auf mögliche Impulse für stagnierende oder langsamer wachsende Volkswirtschaften wie die des Vereinigten Königreichs. Zahlreiche politische Entscheidungsträger sehen in KI eine Art technischen Retter, der Produktivitätsdefizite ausgleichen und die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen könnte. Doch während diese Erwartungen verständlich sind, mahnen Experten zur Vorsicht und zu einem realistischen Blick auf das, was KI aktuell wirklich leisten kann und wo ihre Grenzen liegen. Ein gesunder Skeptizismus und fundiertes Wissen sind unerlässlich, um Fehlentscheidungen zu vermeiden und das Potenzial von KI sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Künstliche Intelligenz hat zweifellos beeindruckende Fortschritte gemacht.

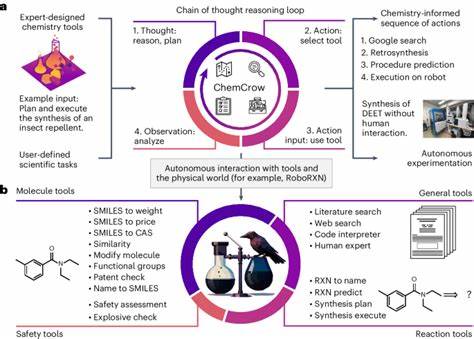

Von der Unterstützung bei medizinischen Diagnosen über die Erstellung von Unterrichtsplänen bis hin zur Automatisierung von Kundenservice – KI-Anwendungen sind vielfältig und finden immer breitere Verwendung in Wirtschaft und Gesellschaft. Insbesondere generative KI-Systeme, sogenannte große Sprachmodelle, haben durch ihre Fähigkeit, menschenähnlichen Text zu erzeugen, erhebliches Interesse geweckt. Dabei sind sie in der Lage, große Mengen an Textdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und daraus neue Inhalte zu generieren. Das hat auf den ersten Blick enormes Potenzial für Effizienzsteigerungen in erklärungsintensiven, datenbasierten Tätigkeiten. Doch genau diese großen Sprachmodelle sind auch mit erheblichen Schwächen behaftet, die bislang noch kaum überwunden sind und für die UK-Wirtschaft sowie andere Volkswirtschaften wichtige Konsequenzen haben.

Eine der zentralen Herausforderungen dieser Modelle ist das sogenannte "Halluzinieren". Dabei geben die Modelle Informationen aus, die überzeugend und plausibel klingen, aber faktisch falsch oder sogar frei erfunden sind. Im juristischen Bereich etwa wurden Fälle dokumentiert, in denen Anwälte auf von KI generierte Schriftsätze mit vermeintlichen Gerichtsentscheidungen zurückgriffen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Auch können vermeintliche Gesetzesauszüge, Zitate oder Verweise auf nicht existente Regelwerke entstehen. Diese scheinbare Glaubwürdigkeit macht die Problematik besonders gefährlich, da selbst erfahrene Fachleute zu Fehleinschätzungen verleitet werden können.

Die Ursache dieses Phänomens ist in der Arbeitsweise der Modelle begründet. Anders als ein menschlicher Experte versuchen sie nicht, Sachverhalte zu verstehen oder Probleme zu lösen. Vielmehr berechnen sie Wortfolgen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem gegebenen Kontext folgen könnten, basierend auf ihren Trainingsdaten. Das macht sie zu hervorragenden Imitatoren menschlicher Sprache, aber eben nicht zu glaubwürdigen Wissensquellen im eigentlichen Sinn. Experten an der Universität Glasgow kamen daher zu dem Schluss, dass das häufig verwendete Wort "Halluzination" für diese falschen Ausgaben irreführend ist und stattdessen ehrlicher von systematischem "Bullshit" gesprochen werden sollte.

Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, aber essenziell für das Verständnis, welche Rolle KI in der Arbeitswelt künftig einnehmen kann. Im Kontext der britischen Wirtschaft, die seit der globalen Finanzkrise mit Produktivitätsproblemen und einem langsamen Wachstum kämpft, stellt sich also die Frage, ob die weit verbreitete Erwartung, KI könne eine Art Allheilmittel sein, realistisch ist. Der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Daron Acemoglu, warnt in diesem Zusammenhang, dass der Ersatz menschlicher Arbeit durch KI in nächster Zeit nur in einem sehr begrenzten Spektrum von Tätigkeiten stattfinden wird. Insbesondere Büroarbeit, die stark auf Datenauswertung, Zusammenfassung von Informationen und Mustererkennung basiert, ist betroffen – ein Bereich, der nur etwa fünf Prozent der Gesamtwirtschaft ausmacht. Diese realistische Einschätzung steht im starken Kontrast zu oft etwas euphorisch vorgetragenen Versprechungen, wonach KI die Produktivität signifikant und umfassend steigern soll.

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind daher differenziert zu betrachten. KI kann zweifellos unterstützend wirken, Prozesse beschleunigen und neue Erkenntnisse ermöglichen. Allerdings wird sie die bestehenden strukturellen Herausforderungen nicht von allein lösen. Die Produktivitätskrise beispielsweise ist nicht ausschließlich ein Problem mangelnder Technik, sondern auch eine Frage von Investitionen, Ausbildung, Infrastruktur und guter politischer Steuerung. Der Einsatz von KI muss daher als Ergänzung zu menschlicher Arbeit verstanden werden – als Unterstützung, nicht als Ersatz.

Die Verantwortung für die Qualität der Ergebnisse verbleibt bei den Menschen, die KI-Systeme anwenden und kontrollieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der öffentlichen Debatte oft zu kurz kommt, sind die Kosten und Risiken, die mit der Entwicklung und Nutzung von KI verbunden sind. Die Trainingsprozesse großer Modelle verbrauchen enorme Mengen an Energie, was ökologische Auswirkungen mit sich bringt, die nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zudem führt die Verbreitung von KI-generiertem Content zu einer Art „digitaler Umweltverschmutzung“ – Sandra Wachter vom Oxford Internet Institute beschreibt es bildhaft so, als würden unzählige leere Dosen in einen Wald geworfen. Diese Inhaltsflut erschwert es, verlässliche Informationen zu finden und bedroht das Vertrauen in digitale Medien und demokratische Prozesse.

Vor diesem Hintergrund sollten Regierungen und Unternehmen vor allem zwei Dinge beachten: Erstens muss der Einsatz neuer Technologien immer eine klare Abwägung zwischen Nutzen und Risiken umfassen. Nicht jede Neuerung bringt automatisch Fortschritt und bessere Lebensqualität. Open und kritisch zu bleiben gegenüber waghalsigen oder überspitzten Versprechen ist essenziell. Zweitens sollten die Kosten, die durch KI verursacht werden – sei es durch den Energieverbrauch, durch Fehlinformationen oder durch soziale Auswirkungen – nicht allein von der Gesellschaft getragen werden, sondern wo möglich von den Entwicklern der Technologien mitverantwortet werden. In Großbritannien zeigen sich bereits erste Ansätze für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI.

Das jüngste staatliche Ausgabenpaket beispielsweise legt keinen alleinigen Fokus auf KI, sondern spricht auch von «Digitalisierung» insgesamt als einem Weg, öffentliche Dienstleistungen zu verbessern. Das verdeutlicht, dass Politik zunehmend versteht, dass KI zwar ein mächtiges Werkzeug ist, das aber keine Wunder vollbringt. Bürger erwarten neben technischer Innovation auch verbesserte Servicequalität, etwa wenn sie mit Gesundheitseinrichtungen kommunizieren oder staatliche Behörden kontaktieren – oft reichen kleine Verbesserungen und praktikable Lösungen mehr als spektakuläre technische Neuerungen. Die faszinierende Fähigkeit moderner KI-Systeme, aus enormen Informationen Wissen zu synthetisieren und in unterschiedlichsten Stilen zu präsentieren, ist zweifellos ein Meilenstein. Doch genau wie im realen Leben sollte man dem charmanten, manchmal wortgewandten Redner nicht alle Wahrheiten unbesehen abnehmen.