Lyme-Borreliose ist eine Krankheit, die weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Übertragen durch den Biss von infizierten Zecken, betrifft sie jährlich Hunderttausende Menschen, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Europa. Die Krankheit verläuft oft schleichend und endet nicht selten in chronischen Beschwerden, welche das Herz, das Nervensystem und die Gelenke beeinträchtigen können. Trotz der medizinischen Fortschritte setzen bis heute viele Ärzte auf die Behandlung mit Doxycyclin, dem bislang als Goldstandard geltenden Antibiotikum. Allerdings bringt diese Therapie gewisse Nachteile mit sich, von denen manche schwerwiegender sind als die Krankheit selbst.

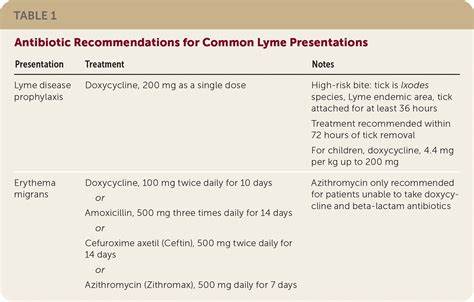

Nun liefert neue Forschung, die an der Northwestern University in Chicago durchgeführt wurde, vielversprechende Erkenntnisse: Das Antibiotikum Piperacillin, ein Verwandter des Penicillins, könnte Lyme-Borreliose nicht nur wirkungsvoller behandeln, sondern auch nachhaltig die Nebenwirkungen minimieren. Die Bedeutung dieser Entdeckung für die Lyme-Behandlung ist enorm und eröffnet völlig neue Perspektiven. Lyme-Borreliose wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi ausgelöst. Die Therapie mit Doxycyclin zielt darauf ab, die Bakterien zu zerstören, doch ist dieser Wirkstoff nicht in jedem Fall erfolgreich. Etwa 10 bis 20 Prozent der Patientinnen und Patienten sprechen nicht ausreichend auf die Therapie an.

Zudem wirkt Doxycyclin als Breitbandantibiotikum, das nicht nur schädliche, sondern auch wertvolle Darmbakterien vernichtet. Dies führt zu erheblichen Nebenwirkungen und kann das Immunsystem schwächen. Besonders problematisch ist zudem, dass Doxycyclin für Kinder unter acht Jahren nicht empfohlen wird und gerade diese Gruppe durch häufigen Aufenthalt im Freien und entsprechende Zeckenexposition besonders gefährdet ist. Die Forschergruppe um den Mikrobiologen Brandon L. Jutras an der Northwestern University hat daher alternative Wirkstoffe gesucht, die Lyme gezielter bekämpfen können, ohne die Darmflora zu schädigen.

In einer umfassenden Screening-Studie wurden fast 500 zugelassene Arzneimittel untersucht – mit dem Ziel, Arzneistoffe zu finden, die spezifisch gegen Borrelia wirken und dabei die Patienten weniger belasten. Dabei erwies sich Piperacillin als besonders vielversprechend. Piperacillin gehört zur Gruppe der Beta-Laktam-Antibiotika, zu der auch Penicillin zählt. Diese Antibiotika greifen besonders die Zellwand der Bakterien an und verhindern so deren Wachstum und Vermehrung. Auffällig an Borrelien ist, dass sie einen einzigartigen Mechanismus bei der Zellwandsynthese besitzen, was Piperacillin gezielt angreift, ohne andere Bakterienpopulationen anzugreifen.

In Tierversuchen konnten Wissenschaftler zeigen, dass schon winzige Dosen Piperacillin – etwa hundertmal niedriger als die Doxycyclin-Dosis – ausreichen, um die Borrelien erfolgreich zu eliminieren. Ein solcher Einsatz spart nicht nur Dosierung und Kosten, sondern minimiert insbesondere gesundheitliche Nebenwirkungen. Die schonende Wirkung von Piperacillin auf die Darmflora ist ein großer Vorteil gegenüber bisheriger Therapie. Die Erhaltung der Darmmikrobiota ist für eine intakte Immunabwehr wichtig. Viele Patienten berichten nach herkömmlichen Antibiotikabehandlungen Symptome wie Durchfall, Bauchschmerzen oder Pilzinfektionen, die durch die Zerstörung günstiger Bakterien entstehen können.

Dies ist bei der Gabe von Piperacillin kaum der Fall. Bislang wurde Piperacillin hauptsächlich bei schweren bakteriellen Infektionen wie Pneumonie oder schweren Streptokokken-Erkrankungen eingesetzt, oftmals in Kombination mit Tazobactam, einem Enzymhemmer, der das Antibiotikum vor Abbau schützt. Die Studie der Northwestern-Forscher stellte jedoch fest, dass Borrelien keine Enzyme produzieren, welche Piperacillin inaktivieren. Ein zusätzlicher Einsatz von Tazobactam bringt im Fall von Lyme daher keine Vorteile und könnte sogar die Darmflora stärker beeinträchtigen, da die Kombi breiter wirkt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse laden zu einer Neubewertung der Lyme-Behandlung ein.

Da Piperacillin bereits seit Jahren zugelassen ist, besteht die Option, es zeitnah auch bei Borreliose-Patienten einzusetzen. Besonders interessant ist die mögliche Anwendung als präventive Behandlung etwa nach einem bestätigten Zeckenbiss. Ein einzelner Schuss könnte das Infektionsrisiko signifikant senken, bevor Symptome auftreten oder sich chronische Erkrankungen entwickeln. Die zunehmende Ausbreitung von Zecken und Lyme-Borreliose ist auch eine Folge des Klimawandels. Temperaturen steigen, wodurch die Aktivitätsperioden der Zecken länger werden und sie sich in neuen Regionen ausbreiten.

Die erweiterte Saison führt zu mehr Infektionen und erhöht den Druck auf das Gesundheitssystem. Somit sind neue Therapieansätze dringend nötig. Neben dem therapeutischen Fortschritt liefert die Arbeit von Jutras und seinem Team auch wichtige Impulse für zukünftige Forschung und personalisierte Medizin. Da Lyme durch verschiedene Borrelienarten verursacht wird, könnte die Kombination von Medikamenten speziell auf den Erreger abgestimmt werden. Dies verspricht effizientere und weniger belastende Behandlungen.

Die moderne Diagnostik, die immer präziser Erregerproben identifizieren kann, unterstützt eine solche Entwicklung in Richtung maßgeschneiderte Therapien. Trotz aller Erfolge stehen aber auch bei Piperacillin noch einige Fragen offen, die weitere Studien klären müssen. So sind klinische Studien am Menschen erforderlich, um die Sicherheit, optimale Dosierung und Wirksamkeit zu bestätigen. Auch die Langzeitwirkungen und mögliche Resistenzentwicklungen müssen überwacht werden. Zudem ist die Frage zu beantworten, ob Piperacillin ebenso effektiv verschiedene Borrelienstämme bekämpfen kann.

Die aktuelle Forschung wurde unter anderem von der Bay Area Lyme Foundation sowie dem United States Department of Agriculture unterstützt. Die internationale Zusammenarbeit in der Lyme-Forschung zeigt, wie wichtig es ist, multidisziplinär Ansätze zu verfolgen. Neben der Entwicklung neuer Medikamente sind auch verbesserte Diagnosetools, Zeckenschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit gleichermaßen unverzichtbar im Kampf gegen Lyme-Borreliose. Für Patienten und Ärzte eröffnet sich mit Piperacillin eine neue Perspektive, die Lyme-Borreliose wirksamer, schonender und gezielter zu behandeln. Die Aussicht, chronischen Verläufen vorzubeugen und schwerwiegenden Folgeerkrankungen vorzubeugen, gibt Hoffnung für eine zahlreiche Leidtragende zugleich.

Die medizinische Welt steht am Beginn einer Ära, in der Lyme nicht mehr als unabwendbares Schicksal betrachtet werden muss, sondern gezielt an der Ursache angepackt werden kann. Gleichzeitig mahnt die Forschung zur Vorsicht und kritischem Denken. Nicht jede neue Entdeckung bewährt sich unmittelbar in der Praxis, und Patienten sollten sich immer eng mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten abstimmen. Dennoch ist die Botschaft klar: Die Zukunft der Lyme-Behandlung wird individualisierter, wirksamer und nebenwirkungsärmer sein – dank bahnbrechender Antibiotika wie Piperacillin. Gerade in Anbetracht der steigenden Fallzahlen und der Herausforderungen durch den Klimawandel ist es umso wichtiger, innovative Lösungen voranzutreiben.

Diese Entdeckung markiert einen bedeutenden Meilenstein auf diesem Weg.

![Opinions Are No Longer Yours [video]](/images/24AB3627-A1FF-430E-97BD-E80B48D7A6FB)

![US Port Update – May 1, 2025; Latest Supply Chain and Freight Indicators [video]](/images/B8EFEA3D-BD5B-4152-9EA5-6D043B7E9F61)