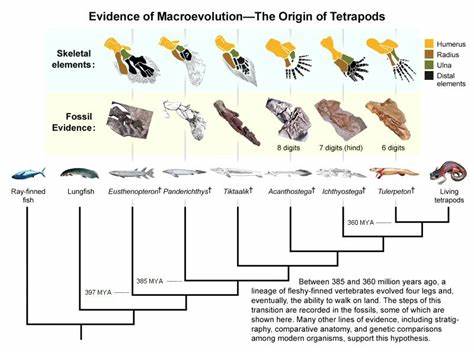

Die Evolution der Tetrapoden, der vierbeinigen Wirbeltiere, ist ein zentrales Thema in der Paläontologie und hilft uns zu verstehen, wie Landwirbeltiere, einschließlich aller heutigen Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere, entstanden sind. Interessanterweise haben sich die ältesten Fossilien und Spurenfunde dieser Tiergruppe über Jahrzehnte hinweg ständig weiterentwickelt. Die jüngste und besonders bedeutsame Entdeckung betrifft die ältesten bekannten Spuren von Amnioten, einer Gruppe, die sich durch ihre vollständige Unabhängigkeit von Wasser bei der Fortpflanzung auszeichnet. Diese Funde lassen darauf schließen, dass der Ursprung der Amnioten und damit auch der Tetrapoden viel früher stattfand als bislang angenommen, was eine signifikante Neubewertung der gesamten zeitlichen Abfolge der Tetrapoden-Evolution erfordert. Bisherige Vorstellungen über die Entstehung der Amnioten und Tetrapoden basierten vor allem auf Körperfossilien und bestimmten Fußspuren aus dem späten Karbon, also einer Periode vor rund 320 Millionen Jahren.

Dabei galt es als gesichert, dass die Kronegruppe der Amnioten, zu der alle heutigen Reptilien und Säugetiere gehören, erst im mittleren bis späten Karbon entstanden ist. Tetrapoden, die Vorfahren der Landwirbeltiere, wurden anhand von Funden aus dem mittleren Karbon datiert. Das führte zu der Annahme, dass sich sowohl die Kronegruppe der Tetrapoden als auch die der Amnioten relativ spät in der Erdgeschichte entwickelten, vor allem nach dem Ende des Massenaussterbens am Ende des Devon. Die Entdeckung von Fußspuren in Australien führt nun zu einer fundamentalen Verschiebung dieses Zeitrahmens. Eine gut erhaltene Sandsteinplatte, gefunden in der Snowy Plains Formation im Bundesstaat Victoria, stammt aus dem frühen Tournaisium, also aus einer Zeit vor etwa 359 bis 354 Millionen Jahren.

Diese Spur stammt von einem Tier mit klar erkennbaren Krallen an fünf Zehen, wie sie nur bei echten Amnioten vorkommen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Fußabdrücke eine sehr ähnliche Morphologie zu bekannten frühen Amnioten wie Notalacerta aus Europa aufweisen. Da diese Spuren eindeutig von einem frühen Amnioten stammen, müssen die Ursprünge dieser Tiergruppe deutlich früher angesetzt werden, etwa zur Grenze zwischen Devon und Karbon oder sogar davor. Diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen. Die Tetrapoden-Kronegruppe, die neben den Amnioten auch die heute bestehenden Amphibien einschließt, muss demnach wesentlich früher entstanden sein — tief im Devon, vor etwa 380 Millionen Jahren.

Diese frühe Entstehungszeit ist bemerkenswert, weil sie mit dem Auftreten von spektakulären Übergangsformen wie Elpistostege und Tiktaalik zusammenfällt, die oft als Bindeglieder zwischen Fischen und Tetrapoden gesehen werden. Die australischen Fußspuren enthalten wichtige Informationen über die Morphologie und das Verhalten dieser frühen Tetrapoden. Sie zeigen beispielsweise eine klare Pentadactylie, also fünf Zehen an Vorder- und Hinterfuß, was für die heutigen Amnioten typisch ist. Die scharfen und gut definierten Krallenabdrücke belegen den Besitz verhornter Klauen, ein weiteres charakteristisches Merkmal der Amnioten, das bei primitiven tetrapoden Verwandten fehlt. Die Form der Fußabdrücke und die Anordnung der Zehen deuten auf ein tierisches Laufverhalten hin, das mit dem moderner Eidechsen vergleichbar ist – ein Hinweis auf die frühe Anpassung an das Landleben.

Darüber hinaus ergänzen Funde aus Polen das Bild. Dort wurden neue, ähnlich frühe Spuren morphologisch identisch mit denen der Notalacerta entdeckt, welche die europaweite Verbreitung früher Amnioten zusätzlich belegen und sogar deren Zeitalter um rund acht Millionen Jahre vorverlegen. Diese neuen Datierungen lassen den Schluss zu, dass die Evolution der Tetrapoden in der Devonzeit bedeutend schneller verlief als bisher angenommen. Die bis dato als relativ gleichförmig angesehene Morphologie der Devon-Tetrapoden und deren geringere Vielfalt sind eher auf unvollständige Fossilfunde zurückzuführen als auf eine tatsächliche geringe Diversifikation. Neuere Funde deuten stattdessen auf eine hohe morphologische Vielfalt und eine dynamische Evolution dieser frühen Landwirbeltiere hin.

Die lange vorhandene Lücke in der fossilen Überlieferung, bekannt als „Romers Lücke“, zwischen dem späten Devon und dem mittleren Karbon, wird mit diesen Entdeckungen ebenfalls neu bewertet. Die Annahme, dass nach dem Massenaussterben eine echte evolutionäre „Reset“-Phase folgte, wird infrage gestellt. Vielmehr setzt offensichtlich eine kontinuierliche Entwicklung und Diversifikation der Tetrapodenducktion, einschließlich der Amnioten, bereits viel früher ein. Für die Paläontologen bedeutet dies einen Paradigmenwechsel. Die Rolle der fossilen Spuren, also der sogenannten Ichnofossilien, bei der Rekonstruktion der Evolution von Landwirbeltieren bekommt eine deutlich größere Bedeutung als bisher angenommen.

Fußabdrücke können Hinweise auf Tierformen liefern, die im Körperfossilbericht fehlen. Insbesondere fernab von Fossilien-lückigen Zonen kommen sie zum Einsatz, um die morphologische und zeitliche Entwicklung von Tetrapoden genauer zu verstehen. Neben der evolutionären Bedeutung werfen diese Funde auch neue Fragen zur Biogeographie und Ökologie auf. So waren frühe Amnioten offenbar schon im frühen Karbon nicht nur auf Laurussia (dem heutigen Nordamerika und Europa) sondern auch im südlichen Gondwana (dem heutigen Australien) verbreitet. Ein Temperaturspektrum, das vom tropischen bis gemässigten Klima reichte, wird damit als frühzeitiges Verbreitungsgebiet dieser Schlüsselgruppe der Landwirbeltiere angenommen.

Die Neudatierung der Amnioten und der Tetrapoden als Ganzes hat zudem Auswirkungen auf das Verständnis der damaligen Ökosysteme, ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen und möglichen Innovationspotenziale. Frühere Vorstellungen, nach denen Amnioten erst im Karbon auftauchten und erst dann langsam an Dominanz gewannen, müssen überdacht werden. Vielmehr waren diese Tiergruppen schon zeitig in der Erdgeschichte präsent und könnten daher an der etablierten Ausgestaltung der frühen terrestrischen Lebensräume beteiligt gewesen sein. Ausblickend kann gesagt werden, dass diese Forschung die Bedeutung von multidisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Feldforschung, Ichnologie, molekularer Phylogenetik und systematischer Paläontologie unterstreicht, um ein möglichst umfassendes Bild der frühen Evolution der Wirbeltiere zu erhalten. Die zunehmende Integration molekularer Datierungen mit fossilen Funden, wie den australischen Amnioten-Spuren, ermöglicht es, die evolutionären Zeitskalen mit höherer Präzision zu bestimmen und Evolutionsprozesse besser zu verstehen.

Zudem zeigen diese Funde die Relevanz von Citizen Science und den Beitrag von Laienforschern, deren Engagement wesentlich zum Auffinden und Erforschen solcher bedeutenden Fossilien beigetragen hat. Zusammenfassend bedeuten die ältesten Amnioten-Spuren aus Australien eine grundlegende Neubewertung der Evolution von Tetrapoden. Sie dokumentieren, dass die komplexen Landwirbeltiere schon viel früher als bislang gedacht auf der Erde wandelten, ihre Diversifikation rasch voranschritt und dass fossile Lücken weiterhin wichtige Erkenntnisse bergen, die das Verständnis der Geschichte des Lebens vertiefen. Diese wissenschaftlichen Fortschritte erlauben eine neu justierte und dynamischere Sicht auf die Frühgeschichte unserer terrestrischen Vorfahren, die nicht nur spannend ist, sondern auch den Blick auf die Evolution des Lebens insgesamt erweitert.