Die Integration von künstlicher Intelligenz, insbesondere KI-Agenten, in verschiedenste Bereiche der Softwareentwicklung revolutioniert die Art und Weise, wie Programme entstehen, verbessert und verwaltet werden. Doch trotz bahnbrechender Fortschritte zeigen sich immer wieder komplexe Schwierigkeiten bei der Handhabung dieser selbständigen Systeme im realen Arbeitsumfeld. Die Führung und Steuerung von KI-Agenten erscheinen oft wie eine „Mission Impossible“ – eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Doch mit einem gezielten Ansatz und fundiertem Wissen ist es möglich, diese Herausforderungen zu meistern und den maximalen Nutzen aus den verfügbaren Technologien zu ziehen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse beim Umgang mit KI-Agenten ist die Unterscheidung zwischen Werkzeugen, Materialien und Techniken.

Anders als in der Kunst, wo diese Elemente klar voneinander getrennt sind, bilden bei KI die Eingaben wie Code, Daten, Diagramme sowie die genaue Konfiguration und Reihenfolge der Anwendung die Basis für den späteren Erfolg. Das Werkzeug selbst, sei es eine spezifische KI-Plattform wie Cursor, Copilot oder ChatGPT, trägt weniger zum Ergebnis bei als die Qualität und Präzision der bereitgestellten Informationen. Viele Entwickler überschätzen die Fähigkeiten der KI-Agenten, wenn sie glauben, durch bloßes „Vibe Coding“ – das unmittelbare und spontane Abfragen und Erzeugen von Code – umfassend erfolgreiche Lösungen zu erhalten. Diese Vorgehensweise führt zwar manchmal zu vielversprechenden Prototypen, doch sind diese in der Regel unzuverlässig und kaum für den produktiven Einsatz geeignet. Stattdessen sollten Entwickler Wert auf eine strukturierte Herangehensweise legen, die mit sorgfältiger Planung beginnt und modular aufgebaut ist.

Nur durch eine klare Zieldefinition und die Zerlegung von Aufgaben in kleine, überprüfbare Schritte kann ein Agent zuverlässig hochwertige Ergebnisse liefern. Die Erstellung wiederverwendbarer Pläne stellt eine weitere Schlüsselstrategie dar. Diese Pläne, abgespeichert in Form von gut dokumentierten Markdown-Dateien, dienen nicht nur als Anleitung für den Agenten, sondern spiegeln gleichzeitig eine Art programmierbare Dokumentation wider, die jederzeit modifiziert und erneut ausgeführt werden kann. Das bedeutet, neben der reinen Codeerzeugung setzt die Arbeit mit KI-Agenten eine Art Meta-Programmierung voraus. Diese Vorgehensweise erspart letztlich deutlich Zeit und Aufwand bei späteren Anpassungen oder Erweiterungen.

Eine besondere Herausforderung ist das Finden und Umsetzen des richtigen Weges, um von einer Problemstellung zur Lösung zu gelangen. KI-Agenten arbeiten durch die Vorhersage des nächsten wahrscheinlichen Tokens auf Basis ihres Trainingsdatensatzes und folgen dabei keiner echten Logik oder klaren Regelwerken. Das führt oft zu unerwarteten Ergebnissen, vor allem wenn Anweisungen zu allgemein oder unrealistisch komplex sind. Es empfiehlt sich daher, als Entwickler selbst den Überblick zu behalten, anstatt dem Agenten blind zu vertrauen. Fragen zum Verständnis, das Anfordern von Erklärungen und der kontinuierliche Dialog mit dem Agenten erhöhen die Effizienz und die Qualität der generierten Arbeit erheblich.

Die Kunst des Planens und der Planrevision nimmt einen herausragenden Stellenwert ein. Erste Pläne sind meist nicht perfekt und bedürfen regelmäßiger Anpassungen, insbesondere in frühen Arbeitsphasen. Im Vergleich zu herkömmlicher Entwicklung erfordert dies eine neue Denkweise, in der Dokumentation und Codeentwicklung Hand in Hand gehen und „Code als Dokument“ verstanden wird. Durch den Einsatz ausführlicher Kommentare, verständlicher Beispiele und gut strukturierter Planungstexte wird der gesamte Entwicklungsprozess transparent und nachvollziehbar. Regelmäßiges und sorgfältiges Testen ist unumgänglich.

Hierbei dient der Plan nicht nur als Grundlage für die Entwicklung, sondern auch als Referenz zur Überprüfung der korrekten Umsetzung. KI-Agenten neigen dazu, Fehler zu machen oder unerwartete Nebenwirkungen zu erzeugen, weshalb manuelle Tests und eine ständige Kontrolle durch den menschlichen Entwickler essenziell bleiben. Der intelligente Einsatz von KI kann dabei helfen, Bugs schneller zu finden und Schwachstellen aufzudecken, doch darf die menschliche Prüfung nicht vernachlässigt werden. Kritisch ist ebenfalls die Einsicht, dass viele Probleme bei der Arbeit mit KI-Agenten ihre Ursache nicht in der Technologie selbst, sondern in der zugrundeliegenden Architektur oder im bestehenden Code haben. Schlechte Codequalität, fehlende Modularität und mangelnde Dokumentation erschweren die KI-Nutzung erheblich.

Daher sollte sich die human-in-the-loop-Strategie immer auch auf die Verbesserung der eigenen Systeme konzentrieren. Ein KI-Agent kann als Katalysator dienen, um schlechte Designs schneller zu erkennen und auf diese hinzuweisen. Die Einführung von sogenannten Regeln für das Verhalten eines KI-Agenten ist eine Möglichkeit, die Qualität der generierten Ergebnisse zu steigern und Fehlerquellen zu minimieren. Dabei können bestimmte Verhaltensmaßgaben als Kontext bei jeder Interaktion mit der KI automatisch angefügt werden. Dieser Ansatz erlaubt es, negative Lernmuster zu korrigieren und Konventionen im Team durchzusetzen.

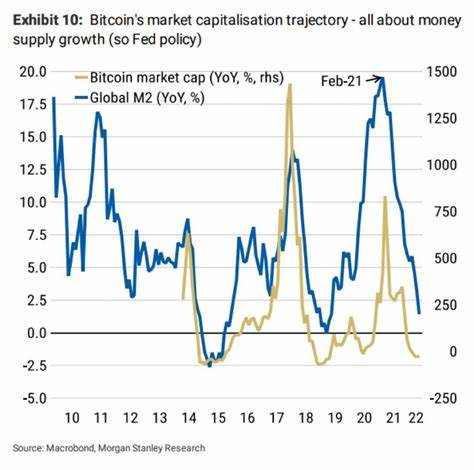

Die Balance hier zwischen zu viel und zu wenig Kontextinformation ist dabei entscheidend, denn zu viel Eingabekontext führt oft zu Leistungseinbußen und unerwünschten Fehlverhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Kostenkontrolle bei der Nutzung von KI-Modellen. Da viele Plattformen ihren Preis anhand der Anzahl und Komplexität der Anfragen berechnen, ist die Auswahl des richtigen Modells und der passenden Einstellungen für die jeweilige Aufgabe von großer Bedeutung. Hochleistungsfähige „Deep Thinking“-Modelle liefern zwar bessere Pläne oder tiefere Analysen, sind aber auch erheblich teurer. Hier sind bewusste Kompromisse gefragt, um den Ressourcenverbrauch zu optimieren und den Arbeitsablauf wirtschaftlich zu gestalten.

Das sogenannte Model Context Protocol (MCP) ist eine aufkommende Lösung, die den Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen KI-Modulen erleichtern soll. Obwohl MCP keine Magie bedeutet und letztlich nur ein standardisiertes Format für den promptbasierten Aufruf von Werkzeugen ist, bietet es eine Chance zur besseren Koordination heterogener Systeme. Die zukünftige Nutzung solcher Protokolle kann dazu beitragen, komplexe Agentennetzwerke effizienter zu steuern und die Zusammenarbeit verschiedener KI-Komponenten zu verbessern. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Weg zum erfolgreichen Management von KI-Agenten eine kontinuierliche Lernkurve erfordert. Entwickler müssen sich intensiv mit ihren Werkzeugen, der zugrundeliegenden Technik und den Eigenheiten ihrer eigenen Codebasis auseinandersetzen.

KI ersetzt nicht die menschliche Expertise, sondern ergänzt und erweitert sie. Die Kombination aus strategischer Planung, strukturiertem Vorgehen sowie der Bereitschaft, Fehler zu erkennen und zu beheben, bildet die Grundlage für effektiven Einsatz und nachhaltigen Erfolg in der Zusammenarbeit mit KI-Agenten. Nur so lässt sich aus der scheinbar „unmöglichen Mission“ eine realistische und produktive Realität formen, die die Zukunft der Softwareentwicklung maßgeblich prägen wird.