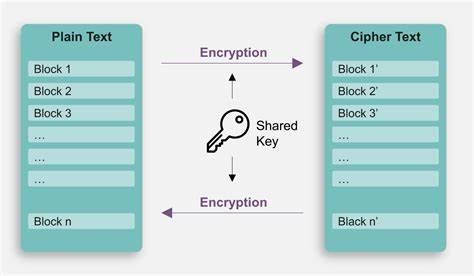

In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnt der Schutz sensibler Daten immer mehr an Bedeutung. Traditionelle Kryptographie hat hierbei lange Zeit den Standard gesetzt, indem sie Vertraulichkeit, Integrität und Authentifizierung gewährleistet. Doch die Anforderungen an Datenschutz und die Komplexität moderner Systeme fordern neue Technologien, die über die bisherigen Möglichkeiten hinausgehen. Fortgeschrittene Kryptographie, oft auch als Advanced Cryptography bezeichnet, eröffnet hierbei völlig neue Perspektiven für den sicheren Umgang mit Daten – sowohl während der Speicherung als auch bei der Übertragung und Verarbeitung. Unter fortschrittlicher Kryptographie versteht man Verfahren und Techniken, die nicht nur klassische Verschlüsselung und digitale Signaturen umfassen, sondern darüber hinaus ausgeklügelte Methoden bieten, um Daten auch im verschlüsselten Zustand zu verarbeiten.

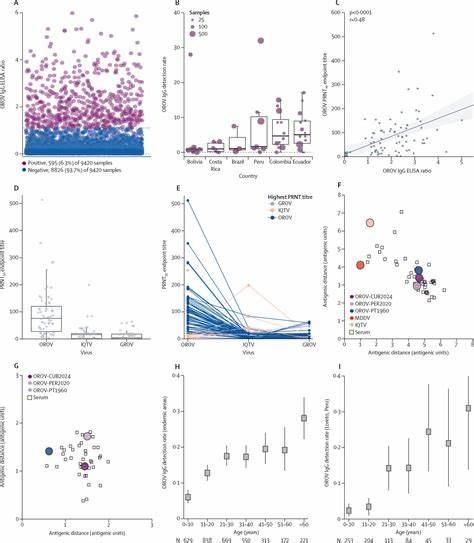

So können mehrere Parteien zusammenarbeiten, ohne ihre jeweils geheimen Informationen offenlegen zu müssen. Das bringt enorme Vorteile in Szenarien mit sich, in denen nicht jeder Beteiligte volles Vertrauen genießt. Ein zentraler Aspekt dieser Techniken ist die Fähigkeit, komplexe Berechnungen auf verschlüsselten Daten durchzuführen, ohne sie vorher entschlüsseln zu müssen. Das ermöglicht beispielsweise die vertrauliche Auswertung medizinischer oder finanzieller Daten über verschiedene Institutionen hinweg, ohne dass vertrauliche Informationen preisgegeben werden. Hierbei kommen sogenannte homomorphe Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz, die diese Art der Berechnung in der verschlüsselten Domäne erlauben.

Neben der homomorphen Verschlüsselung gehören weitere spezialisierte Methoden zur fortschrittlichen Kryptographie. Private Information Retrieval (PIR) erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern, Datenbankabfragen durchzuführen, ohne dem Datenbankinhaber die abgefragten Informationen preiszugeben. Dies ist ein wichtiger Schritt für den Schutz der Privatsphäre in sensiblen Anwendungsfällen, etwa wenn Gesundheitsdaten durchsucht werden sollen. Ein besonders interessantes Verfahren ist das Secure Multiparty Computation (SMC), bei dem mehrere Parteien gemeinsam ein Ergebnis berechnen können, ohne ihre individuellen Eingabewerte offenlegen zu müssen. Diese Technik findet Anwendungen, etwa im Finanzsektor, bei Auktionen oder bei der Betrugserkennung, wo das gegenseitige Vertrauen zwischen den Beteiligten begrenzt ist, aber dennoch ein gemeinsames Berechnungsergebnis erzielt werden soll.

Zero-Knowledge-Beweise sind wiederum Verfahren, die es ermöglichen, eine Tatsache zu beweisen, ohne zusätzliche Informationen preiszugeben. Das kann nützlich sein, um beispielsweise nachzuweisen, dass man bestimmte Zugangsvoraussetzungen erfüllt, ohne sensible persönliche Daten mitzuteilen – etwa bei Altersverifikation im Internet. Eine weitere Methode sind Private Set Intersection-Verfahren, mit denen abgleichen werden kann, welche Einträge in zwei privaten Listen übereinstimmen, ohne die Listen vollständig preiszugeben. Das ist etwa für die Erkennung von betrügerischen Aktivitäten oder den Abgleich von Benutzerdaten in unterschiedlichen Systemen relevant. Attribute-Based Encryption erweitert die klassische Verschlüsselung durch die Möglichkeit, Zugriffsrechte anhand von Attributen zu vergeben.

So können Nachrichten nur von Personen gelesen werden, die bestimmte Merkmale besitzen, was zum Beispiel in abonnierten Medienangeboten mit regionalen oder demografischen Einschränkungen zum Einsatz kommen kann. Trotz der vielversprechenden Anwendungen bringt der Einsatz fortschrittlicher Kryptographie auch Herausforderungen mit sich. Die Verfahren sind oft sehr rechenintensiv und benötigen mehr Ressourcen als traditionelle Systeme. Dies kann zu längeren Verarbeitungszeiten und einem erhöhten Aufwand bei der Implementierung führen. Zudem sind einige dieser Technologien noch relativ neu und nicht umfassend standardisiert oder zertifiziert, was die Evaluierung ihrer Sicherheit und Verlässlichkeit erschwert.

Auch das Management der Vertrauenswürdigkeit der beteiligten Parteien bleibt eine wichtige Frage. Fortgeschrittene Kryptographie kann zwar den direkten Austausch sensibler Informationen verhindern, gewährleistet jedoch nicht automatisch, dass alle Parteien ehrlich agieren oder korrekte Daten liefern. Somit ist die konzeptionelle Gestaltung von Systemen ebenso wichtig wie die technische Umsetzung. Des Weiteren können durch den Einsatz fortschrittlicher Verschlüsselung neue Angriffsmöglichkeiten entstehen, etwa durch sogenannte covert channels, über die Informationen unerkannt ausgetauscht werden können. Traditionelle Sicherheitsmechanismen wie Intrusion Detection Systeme stoßen hier schnell an ihre Grenzen, da sie verschlüsselte Inhalte nicht einfach überprüfen können.

Dies macht eine ausgefeilte Sicherheitspolitik und geeignete Betriebsverfahren unumgänglich. Bei der Entscheidung für oder gegen den Einsatz fortschrittlicher Kryptographie muss stets eine sorgfältige Analyse der Problemstellung und des Bedrohungsmodells erfolgen. Häufig reichen traditionelle kryptografische Verfahren wie TLS, öffentliche Schlüsselinfrastrukturen oder verschlüsselte Datenbanken aus, um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Nur wenn wirklich kein vertrauenswürdiger Dritter zur Verfügung steht und Datenschutzanforderungen besonders hoch sind, sollten fortgeschrittene Methoden in Betracht gezogen werden. Wenn die Voraussetzungen für die Nutzung gegeben sind, empfiehlt es sich, zunächst im kleinen Maßstab Pilotprojekte durchzuführen, um die Machbarkeit zu prüfen und konkrete Leistungsdaten zu erhalten.

Wichtig ist auch, dass die ausgewählten Lösungen den Anforderungen der Nutzenden entsprechen, etwa hinsichtlich des Funktionsumfangs und der Kompatibilität mit bestehenden Sicherheitssystemen. Was die Datenschutzkonformität betrifft, können sowohl traditionelle als auch fortgeschrittene Kryptografie-Techniken dazu beitragen, den Grundsatz der Datenminimierung und Sicherheit gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umzusetzen. Allerdings ist der Einsatz von fortschrittlicher Kryptographie an sich kein Garant für bessere Compliance. Datenverantwortliche müssen die Gesamtheit der Maßnahmen und die rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick behalten – insbesondere, wenn verschlüsselte Daten nicht ohne Weiteres kontrolliert oder eingesehen werden können. Die Zukunft der fortschrittlichen Kryptographie sieht vielversprechend aus.

Die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich schreitet rasch voran, und Effizienzsteigerungen der Algorithmen ermöglichen zunehmend praktischere Anwendungen. Auch die Standardisierung und Zertifizierung, die bislang erst am Anfang stehen, werden an Bedeutung gewinnen und mehr Vertrauen in diese neuen Techniken schaffen. Für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen, die mit sensiblen Daten arbeiten, bieten fortschrittliche kryptografische Verfahren innovative Möglichkeiten, Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten. Insbesondere in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen oder Forschung, wo umfangreiche Daten mit hohem Schutzbedarf verarbeitet werden, können diese Technologien helfen, neue Geschäftsmodelle und Kooperationen zu ermöglichen, ohne die Privatsphäre der Individuen zu gefährden. Zusammenfassend ist fortschrittliche Kryptographie ein mächtiges Werkzeug im Arsenal der Datensicherheit.

Mit Bedacht eingesetzt kann sie dazu beitragen, den immer komplexer werdenden Anforderungen an Datenschutz und sichere Datenverarbeitung gerecht zu werden. Gleichzeitig sollten Organisationen sich der technischen und organisatorischen Herausforderungen bewusst sein und entsprechende Expertise in der Planung und Umsetzung einbinden. Nur so lässt sich das volle Potenzial dieser Technologien für mehr Sicherheit und Vertrauen im digitalen Zeitalter ausschöpfen.

![Rvsdg: An Intermediate Representation for Optimizing Compilers [pdf]](/images/014AB400-E8FE-4DF8-9924-969E082DF934)