In der Welt der maschinellen Lernforschung reicht exzellente technische Arbeit allein längst nicht aus. Nur wenn die Ergebnisse klar, nachvollziehbar und überzeugend kommuniziert werden, haben sie nachhaltigen Einfluss und erreichen die breite Fachgemeinschaft. Daher ist das Schreiben eines hochwertigen Papers nicht bloß eine formale Pflicht, sondern ein zentraler Bestandteil des Forschungsprozesses. Was aber macht ein exzellentes ML-Paper aus? Welche Kunst liegt hinter dem Aufsetzen einer stringenten Argumentation und der Auswahl der richtigen Experimente? Und wie lässt sich das komplexe Wissen in einer Weise vermitteln, die Leser verstehen, wertschätzen und weiterverwenden können? Die Antworten darauf sind sowohl pragmatisch als auch tiefgreifend. Die Essenz eines guten Papers besteht in seiner Erzählung, seinem Narrativ.

Ein starkes Narrativ formuliert klar ein bis drei konkrete, neue Erkenntnisse – sogenannte Claims –, die im Zentrum der Arbeit stehen und einen verständlichen roten Faden bilden. Diese Kernbotschaften sind es, die den Leser mitnehmen, faszinieren und – noch wichtiger – überzeugen sollen. Dabei gilt: Ohne rigorose empirische Unterstützung oder theoretische Beweise bleiben Behauptungen leer und wenig glaubwürdig. Deshalb fußt ein überzeugendes Paper auf sorgfältig ausgewählten, robusten Experimenten, die systematisch darlegen, warum die Claims gültig sind. Doch ein überzeugendes Paper besteht nicht nur aus harten Fakten.

Die Motivation spielt eine gleich große Rolle: Warum sollte jemand überhaupt interessiert sein? Welches Problem adressiert die Forschung, und warum ist dessen Lösung bedeutsam? Der Kontext hilft, die Forschung in das große Ganze einzuordnen und zeigt auf, wie sie über das Bekannte hinausgeht. Zudem wird so ersichtlich, welche Lücken geschlossen werden und wie die vorgestellten Erkenntnisse neue Wege eröffnen können. Ein idealer Paper-Entwurf beginnt daher mit einer klaren verdichteten Übersicht der Claims, ihres Stellenwerts und des relevanten Hintergrunds. Gerade das Formulieren dieser Kernaussagen erfordert Übung und Reflexion. Forschung ist naturgemäß ein unübersichtliches Unterfangen mit vielen unerwarteten Resultaten, offenen Fragen und bislang unentdecktem Potenzial.

Der Prozess, eigenhändig daraus eine kohärente und kurzgefasste Geschichte zu destillieren, ist eine der schwierigsten Herausforderungen. Ein guter Startpunkt ist es, das Forschungsprojekt verbal zu erläutern, Rückmeldungen von anderen einzuholen und sich zu fragen, was wirklich spannend und neu ist. Dabei empfiehlt es sich, einen engen Fokus zu behalten und nicht jeden interessanten Nebenaspekt in das Hauptpaper zu packen. Details, die nicht unmittelbar zur Unterstützung der Kernclaims beitragen, sind gut aufgehoben in Anhängen oder Begleitpublikationen. Der Aufbau eines Papers sollte diesem Ziel folgen und den Leser zielgerichtet vom Einstieg bis zum Schlusspunkt führen.

Der Abstract fungiert als das Schaufenster: Er muss in wenigen Sätzen sowohl Kontext, zentrale Beiträge als auch den Impact vermitteln. Es ist keine Überlieferung aller Ergebnisse, sondern eine klare Einladung, die Neugier weckt und die Relevanz transparent macht. Im Anschluss bietet die Einleitung Raum für eine ausführlichere Erklärung der Motivation, des Standes der Dinge und der Hauptbefunde. Sie ist für viele Leser das Kernstück, da manche nur diesen Teil oder Abstract plus Einleitung konsumieren. Daher muss gerade hier mehrfach und mit verschiedenen Formulierungen verdeutlicht werden, worum es geht und warum es wichtig ist.

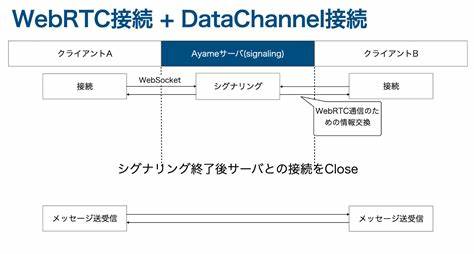

Technische Details, Methoden und Daten bilden den Hauptteil des Papers. Hier ist es essenziell, die durchgeführten Experimente transparent und reproduzierbar darzustellen. Die Ergebnisse sollten klar und überzeugend visualisiert werden, unterstützt durch qualitativ hochwertige Grafiken, übersichtliche Tabellen und erklärende Beschriftungen. Besonders hilfreich sind Diagramme, die Intuitionen vermitteln, etwa wie ein Algorithmus arbeitet oder wie Konzepte zusammenhängen. Gleichzeitig müssen methodische Entscheidungen erläuternd begründet werden – welches Setup wurde gewählt, wie wurden Daten ausgewählt, welche Kontrollexperimente wurden durchgeführt? All diese Elemente sind notwendig, um skeptische Leser von der Validität der Ergebnisse zu überzeugen.

Rigorosität und kritisches Hinterfragen sind unerlässlich. Forscher sollten ihre eigenen Resultate konsequent hinterfragen, potenzielle Fehlerquellen suchen und Schwächen offen kommunizieren. Dies beginnt bereits beim Design der Experimente, etwa durch Ablationsstudien, die die Auswirkungen einzelner Komponenten isolieren, oder durch den Vergleich mit starken Baselines, die den Mehrwert neuer Methoden verdeutlichen. Auch ist es entscheidend, statistische Aussagen mit entsprechend hohen Standards abzusichern und zu vermeiden, dass zufällige Effekte als signifikante Ergebnisse fehlinterpretiert werden. Die Bereitschaft, Limitierungen zu adressieren, schafft Vertrauen und stärkt die wissenschaftliche Integrität.

Ein weiterer essenzieller Aspekt: das Vermeiden von Übertreibungen oder „Buzzword-Fallen“. Gerade im maschinellen Lernen ist es üblich, dass Papers versuchen, mit maximalem Anspruch so „beeindruckend“ wie möglich zu wirken. Doch langfristig verlieren Manuskripte, die überheblich oder unkritisch sind, schnell an Glaubwürdigkeit. Klarheit und präzise Sprache, die Fachbegriffe gezielt und nur dann verwendet, wenn sie wirklich zur Verständlichkeit beitragen, werden von der wissenschaftlichen Community stets höher geschätzt als unnötige Komplexität oder aufgeblasene Formulierungen. Wissenschaftlicher Austausch lebt davon, dass andere die Arbeit nachvollziehen und weiterentwickeln können.

Der Schreibprozess selbst sollte als iterativer Vorgang verstanden werden. Ein empfehlenswerter Ansatz ist, zunächst eine grobe Zusammenfassung der Erkenntnisse zu verfassen, diese mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen und Feedback einzuholen. Darauf basierend wird das Narrativ sukzessive ausgebaut und verfeinert. Wichtig ist, dabei sowohl den narrativen Fluss als auch die inhaltliche Stringenz zu optimieren. Ideal ist es, schon früh auch die Visualisierungen zu planen, denn diese prägen erheblich den Zugang zur Forschung.

Denn oft entscheiden Leser anhand von Abstract, Einleitung und Figuren, ob sie mit der Lektüre fortfahren oder das Paper beiseitelegen. Das Thema Neuartigkeit (Novelty) ist eine weitere Facette, die häufig sowohl von Forschenden als auch Reviewer:innen unterschiedlich interpretiert wird. Innovation sollte darüber hinausgehen, bloß „etwas Neues“ zu präsentieren – sie meint eine Erweiterung des wissenschaftlichen Verständnishorizonts. Sorgfältige Replikationen, Fehlermeldungen oder methodisch präzise Korrekturen etablierter Annahmen können ebenso wertvoll und als neu gelten, auch wenn sie auf den ersten Blick weniger spektakulär erscheinen. Wichtig ist, diese Neuheit klar zu kommunizieren und im Kontext bestehender Literatur zu positionieren.

Dabei sind intensive Literaturarbeiten, unterstützt gegebenenfalls durch moderne Tools wie Sprachmodelle zur Recherche, unabdingbar. Darüber hinaus sollte das Paper für andere Forscher:innen reproduzierbar sein. Veröffentlichung von Code, Modellgewichten und Datensätzen erhöht die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Experimente erheblich. Es hilft, potentielle Missverständnisse auszuräumen und die Arbeit als verlässliche Grundlage für weitere Forschung zu etablieren. Auch hier zählt Sorgfalt: Die bereitgestellten Ressourcen sollten dokumentiert und einfach zu verwenden sein.

Dennoch reicht gutes wissenschaftliches Schreiben nicht aus, um Erfolg im Peer-Review-Prozess oder in der Community zu garantieren. Es gibt zahlreiche soziale und institutionelle Faktoren, die den Veröffentlichungsprozess beeinflussen. Dennoch sollte die Integrität der Forschung und der klare Fokus auf Wahrheitssuche stets an erster Stelle stehen. Für Nachwuchsforschende empfiehlt es sich, die beste wissenschaftliche Arbeit zu leisten und erst im Anschluss die Ergebnisse konform zu den Anforderungen etablierter Konferenzen und Journale aufzubereiten. Abschließend sei hervorgehoben, wie essenziell Reflexion, Feedback und das bewusste Dokumentieren auch von Zwischenschritten, Missverständnissen und Intuitionen sind.

Viele wertvolle Erkenntnisse werden erst beim Schreiben offenbar und sollten wenn möglich offen geteilt werden – sei es in Anhängen, Blogposts oder ergänzenden Materialien. Transparenz fördert das Vertrauen und den wissenschaftlichen Fortschritt. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Machine-Learning-Paper liegt somit im ausgeglichenen Zusammenspiel aus klar strukturiertem Narrativ, belastbarer Evidenz, stringentem Aufbau und transparentem, verständlichen Schreiben. Forscherinnen und Forscher, die diese Prinzipien beherzigen, erhöhen nicht nur die Wahrscheinlichkeit für Anerkennung und Einfluss, sondern leisten einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des gesamten Fachgebiets.