Die Programmiersprache Go hat sich seinen Platz unter den beliebtesten Sprachen für die Entwicklung nebenläufiger Anwendungen erobert. Nebenläufigkeit bietet viele Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es um Race Conditions geht. Ein Race Condition bezeichnet eine Situation, in der das Endergebnis eines Programms von der Reihenfolge abhängt, in der mehrere Prozesse oder Goroutinen auf gemeinsame Ressourcen zugreifen. Diese Art von Fehlern kann schwer nachvollziehbar sein und führt oft zu inkonsistenten Zuständen oder unerwartetem Verhalten. Wer Go zur Entwicklung nutzt, sollte deshalb ein fundiertes Verständnis über Race Conditions und deren Vermeidung haben.

In Go wird parallel ausgeführter Code oft mit Goroutinen realisiert, die leichtgewichtig sind und von der Laufzeitumgebung verwaltet werden. Wenn mehrere Goroutinen gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen, entstehen potenziell Datenrennen, die das Programm beschädigen können. Ein Datenrennen entsteht, wenn mindestens eine Goroutine Daten schreibt und gleichzeitig mindestens eine weitere Goroutine auf die Daten zugreift, ohne eine Synchronisation sicherzustellen. Go bietet hier bestimmte Werkzeuge, um solche Situationen zu vermeiden, darunter Mutexes, Compare-and-Set-Operationen und kanalisierte Kommunikation. Das einfachste Mittel zur Vermeidung von Datenrennen ist die Verwendung von Mutexen, die als Sperren arbeiten und sicherstellen, dass immer nur eine Goroutine auf bestimmten Code-Abschnitt oder Daten zugreift.

Ein Mutex kann vor dem Zugriff gesperrt und nach dem Abschluss wieder freigegeben werden. In Go gilt das Beispiel eines Kontostands in einem Konto, das in einer Map gespeichert ist. Hier wird Zugriff über Methoden gesteuert, die jeweils durch eine Mutex-Sperre geschützt sind. So wird garantiert, dass beim Auslesen oder Schreiben des Kontostandes jeweils nur eine Goroutine parallel aktiv ist. Damit sind einfache Datenrennen ausgeschlossen.

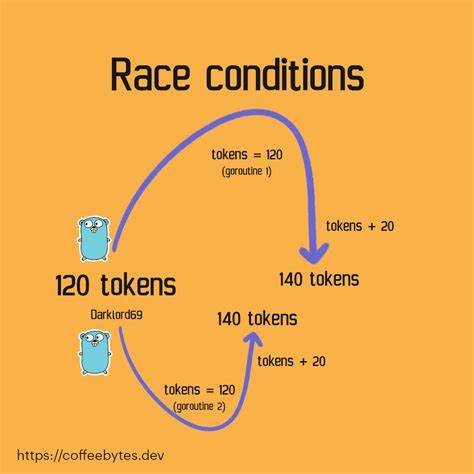

Allerdings reichen Mutexes allein nicht immer aus, um komplexe Race Conditions zu verhindern. Diese treten nicht nur auf, wenn parallele Zugriffe auf Daten ungeschützt sind, sondern insbesondere dann, wenn logische Abläufe aus mehreren Schritten bestehen, die zusammen atomar ablaufen müssen. Ein klassisches Beispiel zeigt sich bei einem Einkaufsvorgang, bei dem zunächst das Guthaben geprüft und danach der Betrag abgebucht wird. Finden diese Schritte getrennt voneinander statt, kann es passieren, dass zwei parallele Einkäufe gleichzeitig genügend Guthaben feststellen und jeweils abziehen, obwohl das Konto nicht ausreichend gedeckt ist. Hierbei ist zwar die Speicherung der Daten selbst geschützt, aber die Gesamt-Transaktion nicht atomar – was zu unkorrekten Endergebnissen führt.

Um solche komplexeren Race Conditions zu beseitigen, ist es notwendig, sämtliche Schritte des kritischen Abschnitts gemeinsam mit einer Mutex-Sperre abzudecken. So wird garantiert, dass der gesamte Prozess von Guthabenprüfung bis Buchung nicht von anderen Goroutinen unterbrochen wird. Alternativ bietet sich die Verwendung von Compare-and-Set-Operationen an, bei denen ein Wert nur dann überschrieben wird, wenn dieser sich seit der Prüfung nicht geändert hat. Durch die Kombination von Get, Compare-and-Set und eventuellem Retry verhält sich die Operation atomar, ohne den gesamten Block dauerhaft zu sperren. Die Compare-and-Set-Technik ist ein wichtiges Instrument in der nebenläufigen Programmierung.

Der Wert wird nur dann ersetzt, wenn er dem erwarteten alten Wert entspricht. Falls nicht, wird der Vorgang abgebrochen oder wiederholt. Diese Herangehensweise schützt effektiv vor Laufzeitzuständen, in denen parallele Goroutinen denselben Wert gleichzeitig modifizieren möchten. In Go lässt sich die Compare-and-Set-Methode mit geeigneten Sperrmechanismen verbinden, um sichere Aktualisierungen zu gewährleisten. Neben Mutexes und Compare-and-Set setzt Go oft auf den Verzicht auf geteilten Zustand, indem Nachrichten über Kanäle gesendet werden.

Dieses Konzept nennt man „Shared Nothing“ und ist eine elegante Möglichkeit, Race Conditions zu umgehen. Ein dedizierter Goroutine übernimmt dabei die Verarbeitung aller Änderungen an geteilten Daten und kommuniziert mit den anderen Goroutinen ausschließlich über Channels. So wird der Zustand sequenziell abgearbeitet und eine explizite Sperre nicht mehr gebraucht. Der Vorteil ist sowohl Fehlerprävention wie auch bessere Überschaubarkeit des Programms, da kritische Bereiche zentral gesteuert werden. Ein weiteres wichtiges Konzept im Umgang mit Nebenläufigkeit ist die Idempotenz von Operationen.

Eine idempotente Operation kann mehrmals ausgeführt werden, ohne den Systemzustand ungewollt zu verändern. Das ist besonders relevant bei Ressourcenfreigabe und Abschlussprozessen wie dem Schließen von Verbindungen oder der Freigabe von Speicher. Werden solche Funktionen versehentlich mehrmals parallel aufgerufen, besteht die Gefahr einer Dateninkonsistenz oder eines Programmabsturzes. In Go kann man dies beispielsweise mithilfe eines Mutex oder des speziell dafür vorgesehenen sync.Once Absicherungsmechanismus verhindern, der garantiert, dass eine Funktion nur einmal ausgeführt wird.

Ein häufiger Fehler ist die Verwendung eines einfachen booleschen Flags ohne Synchronisation, um mehrfaches Ausführen zu verhindern. In parallelen Szenarien steigt dadurch das Risiko, dass zwei Goroutinen gleichzeitig die Flagge prüfen und beide den kritischen Abschnitt betreten. Die Folge können panische Programmzustände oder Datenkorruption sein. Daher sind atomare Operationen und geschützte Zugriffe mit Mutexen essenziell. Das Go-Interface Locker bietet eine abstrakte Sicht auf Sperrmechanismen, die nicht direkt an einen konkreten Mutex-Typ gebunden sind.

So kann man die Sperrstrategie austauschen, ohne dass der Programmcode angepasst werden muss. Das unterstützt flexible Architekturen und erleichtert das Testen sowie die Wartung von nebenläufigem Code. Ein interessantes Feature ist die Möglichkeit, eine Mutex-TryLock-Funktion zu implementieren, welche sofort zurückkehrt, wenn die Sperre nicht verfügbar ist, anstatt zu blockieren. Dieses Verhalten ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil es leicht zu „Busy Waiting“ führt und unnötige CPU-Ressourcen binden kann. Dennoch eignet sich TryLock, um externe Systeme anzusprechen, die nur einen einzelnen gleichzeitigen Zugriff zulassen, und bei Besetztmeldung sofort andere Maßnahmen einzuleiten.

Gute Praxis beim Umgang mit Race Conditions in Go umfasst regelmäßiges Testen mit dem integrierten Race-Detektor. Der Race-Detektor erkennt Datenrennen zuverlässig, allerdings ist Vorsicht geboten, da er komplexe Race Conditions, die auf der Reihenfolge von Ereignissen basieren, nicht immer erkennt. Deshalb sind Code-Reviews, statische Analyse und gutes Design unverzichtbar, um nebenläufige Fehler weitgehend auszuschließen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der korrekte Umgang mit Race Conditions in Go eine wesentliche Fähigkeit für Entwickler ist, die performante und stabile Anwendungen erstellen wollen. Ein tiefgehendes Verständnis für die Konzepte von Mutex-Sperren, atomaren Operationen, idempotenten Funktionen und Kanälen ist erforderlich, um Fehlerquellen zu minimieren.

Die Wahl der richtigen Strategie hängt vom Anwendungsszenario ab: Während Mutexes einfache Schutzmechanismen bieten, ermöglichen kanalbasierte Architekturen die Vermeidung von gemeinsamem Zustand ganz. Compare-and-Set-Verfahren bieten hingegen effiziente Lösungen für spezielle Herausforderungen. Die Praxis zeigt, dass sorgfältiges Design und bewährte Muster Race Conditions vermeidbar machen. Dies erhöht nicht nur die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Go-Anwendungen, sondern erleichtert auch die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes. Entwickler sollten sich daher kontinuierlich mit den gängigen Techniken vertraut machen und die Tools der Sprache konsequent einsetzen.

Nur so ist es möglich, die Vorteile von Go in der Nebenläufigkeit voll auszuschöpfen und robuste Softwarelösungen zu schaffen.