Die Frage, ob Bitcoin und andere Kryptowährungen in staatlichen Rücklagen und Finanzstrategien eine Rolle spielen sollen, ist ein hochaktuelles, aber auch kontroverses Thema. Im Bundesstaat Arizona wurde dieser Diskurs kürzlich besonders sichtbar, als Gouverneurin Katie Hobbs ein Gesetz blockierte, das den Kauf und die Verwahrung von Bitcoin als Teil der staatlichen Finanzreserven ermöglichen sollte. Diese Entscheidung spiegelt nicht nur die Unsicherheiten wider, die Kryptowährungen in traditionellen Finanzkreisen begleiten, sondern zeigt auch die Komplexität von Regulierungen und politischen Entscheidungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf. Arizona hatte mit dem sogenannten Digital Assets Strategic Reserve-Gesetz einen Vorstoß unternommen, Bitcoin als Bestandteil der offiziellen Staatsreserven aufzunehmen. Der Grundgedanke hinter diesem Gesetz war, das Potenzial von Bitcoin als Wertanlage zu nutzen, insbesondere durch Investitionen in Bitcoin, die aus beschlagnahmten Fonds stammen.

Damit wollte Arizona ein Novum unter den US-Bundesstaaten setzen und sich als Vorreiter in der staatlichen Integration von Kryptowährungen positionieren. Die Reaktion von Gouverneurin Hobbs fiel jedoch eindeutig aus. In ihrer Begründung hob sie hervor, dass öffentliche Gelder und insbesondere die Pensionskassen der Staatsangestellten nicht für sogenannte ungetestete oder hochvolatilen Investments wie virtuelle Währungen geeignet seien. Sie betonte, dass das Rentensystem Arizonas zu den stärksten des Landes zähle, gerade weil es vorsichtig und informiert investiere. Nach ihrer Einschätzung passe Bitcoin als digitale Anlageform nicht zu diesem Vorsorgeprofil.

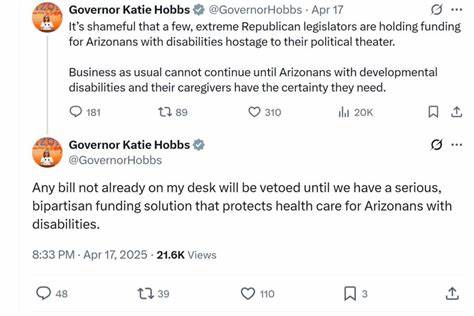

Das Veto folgte kurz nach der überwiegend positiven Abstimmung im Repräsentantenhaus von Arizona, in dem das Gesetz mit 31 zu 25 Stimmen angenommen wurde. Trotz dieses Erfolgs auf legislativer Ebene stellte Gouverneurin Hobbs klar, dass sie Gesetze ohne breiten, parteiübergreifenden Konsens – insbesondere bezüglich wichtiger Themen wie der Finanzierung von Behindertenprogrammen – nicht unterschreiben werde. Diese politische Haltung spielte dem endgültigen Scheitern des Bitcoin-Gesetzes eine wesentliche Rolle zu. Der Fall Arizona reiht sich ein in eine Reihe ähnlicher Vorstöße, die in verschiedenen US-Bundesstaaten gemacht wurden, jedoch vielfach auf Widerstand oder Verzögerung stießen. Oklahoma, Montana, South Dakota und Wyoming gehören zu den Bundesstaaten, in denen vergleichbare Gesetzesinitiativen entweder gescheitert oder zurückgezogen wurden.

Zugleich gibt es Gegenbeispiele wie North Carolina, wo jüngst das Digital Assets Investment Act verabschiedet wurde und nun im Senat zur weiteren Beratung ansteht. Dort ist die geplante Investition in Kryptowährungen auf bis zu fünf Prozent bestimmter staatlicher Fonds begrenzt. Dies zeigt, dass die Diskussion um Kryptowährungen in Staatsfinanzen sehr heterogen und regional unterschiedlich geführt wird. Parallel dazu finden auch auf bundesstaatlicher Ebene Initiativen statt. So hatte Ex-Präsident Donald Trump eine Executive Order unterzeichnet, in der die Schaffung einer „Strategischen Bitcoin-Reserve“ und eines „Digitalen Asset-Pools“ auf Bundesebene vorgeschlagen wurde.

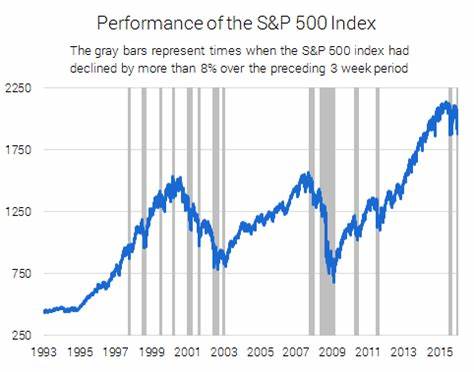

Diese Vorschläge sind Teil einer breiteren Bewegung, bei der konservative politische Kräfte digitale Währungen als potenziellen Vermögenswert für staatliche Finanzstrategien evaluieren. Gegenüber diesem Hintergrund erscheint die Entscheidung Arizonas umso gewichtiger, da sie deutlich macht, welche Bedenken auch auf höchster Ebene gegenüber der Risikostruktur von Kryptowährungen bestehen. Die Gründe für die Ablehnung von Bitcoin-Investitionen durch offizielle staatliche Institutionen sind vielschichtig. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind aufgrund ihrer Preisschwankungen bekanntlich äußerst volatil. Dies macht sie aus Sicht von sicherheitsorientierten Anlegern, zu denen öffentliche Pensionskassen gehören, zu riskanten Anlagen.

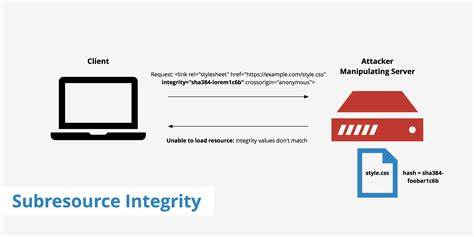

Ein wesentlicher Faktor ist zudem die regulatorische Unsicherheit, da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen in vielen Ländern, einschließlich der USA, noch in der Entwicklung befinden. Dadurch bestehen Risiken hinsichtlich künftiger Verbote, Einschränkungen oder Steuerregulierungen, die den Wert solcher Anlagen deutlich beeinflussen können. Ein weiterer Streitpunkt ist die Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei Investments in digitale Assets. Während staatliche Finanzverwaltungstraditionen auf klare Protokolle und langjährige Erfahrungswerte setzen, sind Kryptowährungen ein relativ junges und technisch komplexes Terrain. Änderungen in der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie, Sicherheitsfragen bei Verwahrung und Verwundbarkeit gegenüber Cyberangriffen erhöhen das Wahrgenommene Risiko für staatliche Gelder.

Aber nicht nur angesehene Institutionen wie Gouverneurin Hobbs äußern Skepsis. Auch große Teile der Öffentlichkeit und viele Finanzexperten warnen davor, Pensionsfonds oder nachhaltig finanzierte Rücklagen mit zu spekulativen digitalen Assets zu belasten. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass selbst große und etablierte Kryptowährungen starke Korrekturen durchlaufen können, die Investoren sehr belasten. Dennoch bleibt die Neugier und das Interesse an Kryptowährungen in politischen und wirtschaftlichen Kreisen nicht ungebrochen. Die Verheißungen von Dezentralisierung, schnellerem Zahlungssystemen und einer möglichen Absicherung gegen Inflation üben weiterhin eine gewisse Faszination aus.

Zudem sehen einige politische Akteure in einer digitalen Reserve eine Möglichkeit, Innovation zu fördern und technologischen Fortschritt zu unterstützen. Die Diskussion um eine mögliche Integration digitaler Assets in staatliche Investitionsportfolios ist daher noch lange nicht abgeschlossen. Neben den politischen und wirtschaftlichen Aspekten spielt auch der gesellschaftliche Diskurs eine wichtige Rolle. In Bundesstaaten wie Arizona gibt es eine aktive Szene von Befürwortern, die sogenannte „Bitcoinbros“ oder Krypto-Enthusiasten, die sich für eine stärkere Einbindung von Kryptowährungen in öffentliche Finanzsysteme einsetzen. Diese Gruppen argumentieren, dass der staatliche Bitcoin-Besitz als Vorbild für andere Institutionen dienen könnte und langfristig zu höheren Renditen und Unabhängigkeit von traditionellen Bankensystemen führen kann.

Diese Argumente sind jedoch gegenwärtig nicht mehrheitsfähig und stoßen vor allem bei traditionell orientierten Entscheidungsträgern auf Widerstand. In der Gesamtbetrachtung lässt sich feststellen, dass Arizonas Veto ein bedeutendes Beispiel dafür ist, wie komplex und kontrovers die Implementierung von Kryptowährungen in öffentliche Finanzsysteme aktuell ist. Die Entscheidung zeigt die Herausforderungen auf, vor denen Gesetzgeber, Investoren und die Gesellschaft stehen: die Balance zwischen Innovation und Sicherheit, zwischen Wachstumspotentialen und Schutz öffentlicher Gelder. Die weitere Entwicklung in Arizona und anderen Bundesstaaten wird deshalb mit Spannung verfolgt werden. Entscheidend wird sein, ob und wie politische Akteure Wege finden, um die vermeintlichen Risiken cryptocurrencybasierter Anlagen zu managen und gleichzeitig die Chancen technischer Innovationen zu nutzen.

Dies erfordert sowohl technisches Verständnis als auch politischen Weitblick und die Bereitschaft, bestehende Strukturen zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Alles in allem ist die Diskussion um Bitcoin und staatliche Finanzreserven ein Spiegelbild der breiteren Debatte um die Zukunft von Geld und Investitionen im digitalen Zeitalter. Arizona nimmt hier trotz des Vetos eine wichtige Rolle ein, indem es wie viele andere Bundesstaaten auf die Risiken hinweist, die der dynamische Kryptomarkt für konservative staatliche Finanzportfolios birgt. Gleichzeitig hält die anhaltende politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen die Tür für künftige Innovationen und Politikansätze offen.