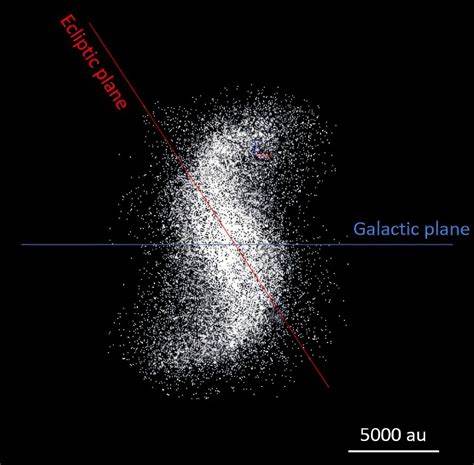

Die Oort'sche Wolke ist eine weit entfernte, sphärische Region aus eisigen Himmelskörpern, die das Sonnensystem umgibt. Sie gilt als Ursprung vieler Kometen, die durch das innere Sonnensystem ziehen. Während die äußere Oort'sche Wolke bereits gut erforscht ist, weckt die innere Oort'sche Wolke mit ihren komplexen Strukturen großes Interesse. Besonders bemerkenswert ist die kürzlich entdeckte spiralartige Struktur in diesem inneren Bereich, die nicht nur Fragen über die Entstehung des Systems aufwirft, sondern auch über die dynamischen Prozesse, die dort wirken. Diese Spiralformation könnte neue Erkenntnisse über die Gravitationseinflüsse ferner Objekte und die Wechselwirkungen zwischen der galaktischen Umgebung und unserem Sonnensystem liefern.

Das innerste Gebiet der Oort'schen Wolke erstreckt sich über etwa 2.000 bis 20.000 astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Aufgrund dieser enormen Distanz und der begrenzten Beobachtungsmöglichkeiten sind Details über diese Region schwer zu gewinnen. Dennoch erlauben neue Technologien und Simulationstechniken mittlerweile erste Einblicke in die Verteilung der Körper dort.

Die entdeckte Spiralstruktur ist charakteristisch für rotierende Systeme, was darauf hindeutet, dass Dynamiken, welche typisch für Platten oder dichte Materiewolken sind, auch hier präsent sein könnten. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass das Sonnensystem nicht nur statisch von einer sphärischen Jupiterwolke aus kleinen Kometen und Asteroiden umgeben ist, sondern ein komplexes, sich ständig wandelndes Netz von Kräften vorherrscht.Die Ursprungsidee, dass unser Sonnensystem von einer diffusalen Wolke aus Kometenfragmenten umgeben ist, überholt nun erste Annahmen. Die Spiralstruktur zeigt, dass Kräfte wie die Gravitation von nahen Sternen, die Drehung der Milchstraße und sogar galaktische Gezeiten eine Rolle spielen. Diese Einflüsse können die Bahnen von Objekten im inneren Oort'schen Bereich derart formen, dass sie in spiralähnlichen Mustern angeordnet werden.

Dieses Szenario erklärt auch, warum einige Kometenbahnen ganz unerwartet aus der Richtung der klassischen Oort'schen Wolke abweichen. Dadurch liefert die Spiralstruktur einen Schlüssel zur Beantwortung der Frage, welche Faktoren das Verhalten von Kometen tatsächlich steuern.Die Entdeckung wurde durch hochauflösende Computermodelle und präzise Messungen von Himmelskörpern erzielt. Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Datenauswertungstechniken halfen dabei, diese zarte Spirale unter dem enormen Datenrauschen zu identifizieren. Dank solcher Methoden können Astronomen mittlerweile Objekte in der inneren Oort'schen Wolke besser kartieren und ihre Bewegungsmuster nachvollziehen.

Diese Daten bringen nicht nur Erkenntnisse über einzelne Objekte, sondern stimmen auch mit Theorien über galaktische Einflüsse auf die Sonnensystemränder überein. Es entsteht ein neues Gesamtbild, das die Grenzen des Sonnensystems als dynamische Schnittstellen mit der Milchstraße beschreibt.Die spiralartige Struktur im inneren Oort'schen Wolkenbereich birgt weitreichende Konsequenzen für unser Wissen über die Entstehung der Planeten und Kometen. Sie zeigt, wie beweglich und vielfältig die Verteilung von Materie in unserem Sonnensystem tatsächlich ist. Objekte, die bislang als isoliert galten, sind Teil eines viel größeren, durch komplexe Gravitationskräfte zusammengehaltenen Systems.

Diese Erkenntnis könnte auch die Suche nach hypothetischen Planeten wie dem sogenannten Planeten Neun beeinflussen, da deren Gravitationswirkung eventuell auf eine bisher übersehene Weise die Spiralstruktur formt.Forscher vermuten, dass die dynamische Spiralstruktur auch Hinweise auf frühere Begegnungen mit nahen Sternen enthält. Solche nahen Vorbeiflüge im kosmischen Maßstab dürften das gravitative Gleichgewicht der inneren Oort'schen Wolke gestört haben und deren Material auf spiralige Bahnen gelenkt haben. Diese Interaktionen hinterlassen Spuren, die beim Studium der Formation der Heimatregionen von Kometen Hinweise über die Geschichte des Sonnensystems geben können. Damit gewinnt die Spiralstruktur auch historische Bedeutung und erlaubt Rückschlüsse auf die galaktische Umgebung in der Vergangenheit.

Neben der astronomischen Relevanz hat die Spiralstruktur auch Auswirkungen auf das Verständnis von potenziell erdnahen Objekten. Einige Kometen, die aus der inneren Oort'schen Wolke stammen, könnten durch diese dynamischen Wechselwirkungen auf Bahnen gelenkt werden, die sie in Richtung Erde bringen. Dadurch erhält die Erforschung der Spirale auch eine planetare Schutzrelevanz. Ein besseres Verständnis der Muster und Kräfte im inneren Oort-Gürtel könnte künftig helfen, potenzielle Kometenbedrohungen frühzeitiger zu erkennen und ihre Bewegungen präziser vorauszusagen.Die kontinuierliche Forschung an der inneren Oort'schen Wolke profitiert von internationalen Kooperationen großer Observatorien und Weltraummissionen, die datenintensive und präzise Messungen ermöglichen.

Projekte, die auf Infrarot- und Radioteleskopen basieren, sind besonders geeignet, die schwach reflektierenden Objekte in großer Entfernung aufzuspüren. Parallel dazu liefern Simulationen mögliche Szenarien für die Entstehung der Spiralstruktur und helfen, Beobachtungen mit theoretischen Modellen zu verknüpfen. Diese integrierte Herangehensweise erhöht die Chancen, die Natur dieses faszinierenden kosmischen Phänomens vollständig zu entschlüsseln.Zusammenfassend zeigt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oort'schen Wolke, dass das Sonnensystem von unerwarteten Komplexitäten geprägt ist. Die Wechselwirkungen zwischen interstellaren Kräften, gravitativen Einflüssen und dem galaktischen Umfeld formen die Grenzen unseres Heimatraums dynamisch und vielseitig.

Diese Erkenntnisse erweitern das wissenschaftliche Verständnis nicht nur über die Herkunft von Kometen und kleinen Himmelskörpern, sondern werfen auch ein neues Licht auf die Entwicklung und Stabilität des Sonnensystems im galaktischen Kontext. Mit fortschreitender Forschung wird die faszinierende Spiralstruktur im inneren Oort-Gebiet sicherlich noch weitere Geheimnisse lüften und die astronomischen Horizonte erweitern.