In der heutigen komplexen und schnelllebigen Geschäftswelt gewinnen kritische Denkfähigkeiten zunehmend an Bedeutung. Kritisches Denken gilt als eine Schlüsselkompetenz, die dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, Probleme systematisch zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Einzelpersonen oder vor allem Unternehmen bereit sind, für systematische Denkframeworks Geld zu investieren und wie solcherlei Frameworks im praktischen Kontext genutzt werden. Es lohnt sich zunächst zu beleuchten, was unter einem kritischen Denkframework zu verstehen ist. Ein derartiges Framework ist im Grunde ein strukturiertes System oder eine Methode, die den Denkprozess unterstützt.

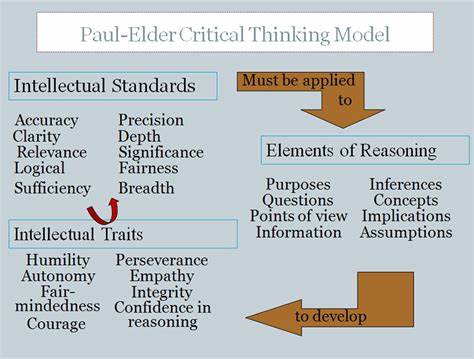

Dabei werden bewährte Prinzipien wie Logik, die wissenschaftliche Methode, Wahrscheinlichkeitsrechnung (etwa Bayessche Theorien), Falsifizierbarkeit von Hypothesen und das Erkennen kognitiver Verzerrungen miteinander kombiniert. Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren, Entscheidungsgrundlagen objektiver zu gestalten und Denkfehler bewusst zu vermeiden. Während Privatpersonen möglicherweise aus eigenem Interesse solche Frameworks nutzen könnten, zeigt sich in der Praxis, dass dies meist Organisationen sind, die für derartige Angebote bezahlen. Unternehmen, vor allem größere, sind häufig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Effizienz ihrer Teams zu erhöhen, die Zusammenarbeit zu verbessern und letztlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Aus Erfahrungsberichten von Fachleuten, die jahrzehntelang in der Unternehmenswelt tätig waren, geht hervor, dass Entscheidungsbefugte von kritischem Denken durchaus überzeugt sind – zumindest bis zu einem gewissen Grad.

Ein wesentlicher Beweggrund für Organisationen, Investitionen in Denkframeworks oder Schulungen zum kritischen Denken zu tätigen, liegt im direkten Nutzen für die Teamdynamik und Leistungsfähigkeit. Die Entscheidung fällt oft zugunsten eines Anbieters, der Trainings, Workshops oder Softwarelösungen anbietet, welche die relevanten Konzepte und Tools vermitteln. Gleichzeitig spielt das interne Ansehen solcher Investitionen eine Rolle, denn wer ein Training befürwortet und für das Team organisiert, kann diese Initiative als positiven Leistungsnachweis im eigenen Verantwortungsbereich verbuchen. Allerdings gibt es auch eine Schattenseite. Die Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen ist häufig abhängig von internen „Champions“, also Personen, die die Vorteile der Frameworks aktiv vertreten und im Unternehmen weitertragen.

Verliert ein Unternehmen eine solche Schlüsselperson, so können die Frameworks schnell in Vergessenheit geraten oder sogar komplett verschwinden. Dies zeigt, dass es nicht allein auf das Framework ankommt, sondern auch auf die Unternehmenskultur, das Commitment der Führungsebene und die Einbettung in bestehende Prozesse. Ein weiterer Aspekt betrifft den Umfang und die Komplexität von kritischen Denkframeworks. Im wissenschaftlichen und philosophischen Diskurs werden verschiedene Kategorien wie Epistemologie (Erkenntnistheorie), Ontologie (Lehre vom Sein) und Phänomenologie diskutiert. Diese Disziplinen bieten unterschiedliche Perspektiven und Methoden für das Verstehen und Analysieren der Realität, sind aber in ihrer Gänze schwerlich praktisch anwendbar oder gar käuflich in Form eines fertigen Frameworks erhältlich.

Es existieren allerdings spezialisierte Datenmodelle und Wissensrepräsentationen wie die von Gellish, welche als lizenzierbare Ontologien verstanden werden können. Dennoch decken solche Modelle nur einen Teilbereich ab, nämlich die formale Strukturierung von Wissen, während der eigentliche Denkprozess weit komplexer ist und eine Vielzahl von individuellen und kollektiven Faktoren berücksichtigt werden muss. Vor diesem Hintergrund sind die Ansprüche an ein „universelles“ kritisches Denkframework sehr hoch und in der Praxis schwer umsetzbar. Unternehmen suchen daher oft pragmatische Ansätze, die spezifische Aspekte des kritischen Denkens adressieren – etwa das Erkennen kognitiver Verzerrungen, das strukturierte Problemlösen oder evidenzbasiertes Entscheiden. Solche Module können individuell kombiniert oder als Teil einer umfassenderen Trainingsmaßnahme angeboten werden.

Technologische Innovationen spielen ebenfalls eine Rolle. Künstliche Intelligenz und digitale Tools eröffnen neue Möglichkeiten, Denkprozesse zu unterstützen und zu visualisieren. Einige Plattformen bieten interaktive Module, Simulationen und Echtzeit-Feedback, um das kritische Denken zu fördern. Ob und wie Unternehmen dafür bezahlen, hängt oft von Faktoren wie Unternehmensgröße, Budget, Branchenspezifika und der Relevanz des Themas für den Geschäftserfolg ab. Einen weiteren Einfluss hat der Trend zur kontinuierlichen Weiterbildung und der Entwicklung der Mitarbeitenden als zentralem Asset im Unternehmen.

Organisationen, die ihre Teams stärken wollen, sind bereit, in Frameworks und Trainings zu investieren, die wissenschaftlich fundiert sind und greifbare Erfolge bringen. Doch gerade bei solchen Investitionen muss die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse und Kontexte der Organisation erfolgen. Ein generisches Framework ohne Bezug zur Praxis wird kaum überzeugen. Abschließend ist festzuhalten, dass das Interesse an kritischen Denkframeworks unbestritten ist, insbesondere auf organisationaler Ebene. Unternehmen zahlen insbesondere dann für solche Angebote, wenn sie den Nutzen klar erkennen und eine nachhaltige Implementierung ermöglicht wird.

Entscheidend sind nicht nur die Inhalte selbst, sondern auch die Art und Weise, wie Frameworks vermittelt und in die Unternehmenskultur integriert werden. Für Anbieter und Entwickler von kritischen Denkframeworks bedeutet das, dass Flexibilität, Praxisnähe und Anpassbarkeit große Erfolgsfaktoren sind. Sie müssen komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliche, anwendbare und messbare Konzepte übersetzen können. Gleichzeitig sollten sie die Bedeutung von Change-Management und Leadership-Engagement nicht unterschätzen, um langfristig Wirkung zu erzielen. Insgesamt sind kritische Denkframeworks ein wertvolles Instrument, um die Qualität von Entscheidungen und Problemlösungen zu verbessern.

Dass Unternehmen dafür zahlen, ist Ausdruck eines wachsenden Bewusstseins für die Bedeutung von fundiertem Denken in einer digitalisierten und vernetzten Welt. Das Thema bleibt dynamisch und wird sich mit der Weiterentwicklung von der Wissenschaft hin zur praktischen Anwendung stetig weiterentwickeln.

![I go about finding interesting things to write about [Thread]](/images/D7A29EC1-4A5B-4D63-8BA5-6697A20974EC)