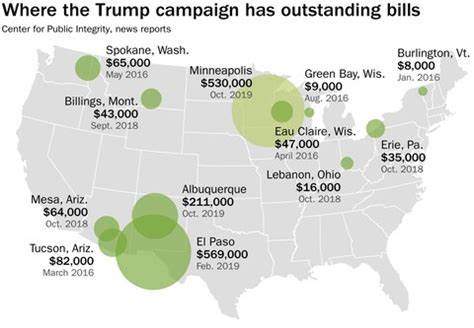

Die amerikanische Volkswirtschaft steht seit Jahren im Fokus globaler Aufmerksamkeit, nicht zuletzt durch die wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident hat mit seiner unkonventionellen Herangehensweise an Handel, Finanzpolitik und internationale Beziehungen für heftige Diskussionen gesorgt. Das zentrale Thema dabei ist die finanzielle Stabilität der Vereinigten Staaten und der Umgang mit der immer weiter zunehmenden Staatsverschuldung, die das Rückgrat des globalen Finanzsystems berührt. Trumps Amtszeit war geprägt von einer aggressiven Handelspolitik, die darauf abzielte, die heimische Produktion zu stärken, oft um den Preis internationaler Kooperationen und etablierter Handelsregeln. Dabei griff die US-Regierung zu drastischen Mitteln, wie etwa hohen Zöllen auf Importe aus China und Europa.

Diese Maßnahmen sollten einerseits die Handelsbilanz verbessern und andererseits Arbeitsplätze in den USA sichern. Doch der wirtschaftliche Effekt dieser Politik war ambivalent. Während gewisse Industriezweige kurzfristig profitierten, führte der Handelskonflikt zu Unsicherheiten auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Gegenreaktion anderer Staaten. Parallel dazu verschärfte sich die fiskalische Situation der USA dramatisch. Das Land hat kontinuierlich hohe Haushaltsdefizite und eine Staatsverschuldung, die mittlerweile in die Billionen geht.

Experten warnen, dass das Verhalten der US-Regierung in Sachen Ausgaben und Haushaltsplanung auf eine Falle hinweist, die sich insbesondere bei einem möglichen wirtschaftlichen Abschwung verschärfen könnte. Trotz einer als robust geltenden Konjunktur war die US-Budgetlücke bereits 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – ein Wert, der fiskalisch äußerst bedenklich ist. Das Problem wird zudem durch die demographische Entwicklung und steigende Kosten für Gesundheits- und Rentensysteme verstärkt. Die US-Regierung hat zwar steuerliche Entlastungen versprochen und umgesetzt, doch diese sind oftmals mit zusätzlichen Ausgaben verbunden, die langfristig das Defizit vergrößern. Eine besonders kontroverse Praxis stellt die Beibehaltung von Steuervergünstigungen, etwa der Hypothekenzinsen, dar.

Solche Maßnahmen schmälern die Staatseinnahmen erheblich und helfen vor allem wohlhabenderen Bevölkerungsschichten, was gleichzeitig strukturelle Ungleichheiten aufrechterhält. Finanzexperten warnen davor, dass die US-amerikanische Volkswirtschaft nicht unendlich viel Schulden aufnehmen kann. Die Zinskosten für den Staat sind bereits bedeutend gestiegen und die Notenbankpolitik, insbesondere die Geldpolitik der Federal Reserve, steht vor schwierigen Entscheidungen. Mancherorts wird das Szenario eines „stillen Zahlungsausfalls“ diskutiert, bei dem die Inflation als indirektes Mittel genutzt wird, um die reale Last der Schulden zu verringern. Diese Entwicklung würde aber das Vertrauen der Investoren und internationalen Märkte schwer beschädigen und könnte zu massiven Kapitalabflüssen aus den USA führen.

Die USA sind das größte Schuldnerland der Welt. Die Nettoschuldenposition beläuft sich auf mehrere Dutzend Billionen Dollar, wobei ein erheblicher Anteil dieser Verbindlichkeiten ausländischen Investoren zuzurechnen ist. Damit ist das Land nicht nur fiskalisch, sondern auch geopolitisch in einer verletzlichen Position. Ein Verlust des Vertrauens ausländischer Gläubiger könnte zu einem gravierenden Ejekt des Finanzsystems führen und weitreichende Konsequenzen für die weltweite Wirtschaft haben. Investoren beobachten mit großer Skepsis die „großen, schönen“ Steuerpläne der Republikaner, die angekündigt haben, das Defizit weiter zu erhöhen – ein Vorhaben, das von Finanzexperten als riskant eingestuft wird.

Die amerikanische Bevölkerung kann die steigende Verschuldung nicht allein durch eigene Ersparnisse auffangen. Historisch gesehen ist die Sparquote in den USA kontinuierlich gesunken und liegt aktuell auf einem Rekordtief. Dies verschärft das Problem der Finanzierung zusätzlicher Staatsanleihen, da die Mittel vor allem aus dem Ausland kommen müssen. Ein weiterer Faktor in der wirtschaftlichen Gemengelage sind die konstanten Handelsdefizite, die sich aus einem konsumgetriebenen Wirtschaftssystem ergeben. Die USA importieren kontinuierlich mehr Güter als sie exportieren, was einen enormen Kapitalbedarf schafft.

Trump selbst hat den Fokus zu sehr auf protektionistische Ansätze gelegt, ohne systematisch die Ursachen der Defizite zu bekämpfen. Die Kritik punktet darauf, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Gesundung ohne Reformen im Gesundheits- und Rentensystem ebenso wenig möglich ist wie ohne eine gerechtere Steuerpolitik. Die aktuellen Herausforderungen spiegeln auch die Spannungen innerhalb der politischen Landschaft der USA wider. Weder die Republikaner noch die Demokraten haben bislang einen klaren und nachhaltigen Plan vorgelegt, wie die fiskalische Belastung langfristig in den Griff zu bekommen ist. Zudem scheint es ein Wettstreit um kurzfristige Wählergunst zu geben, der langfristige ökonomische Vernunft oft hinten anstellt.

Die globale Wirtschaft hat längst damit begonnen, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Ausländische Investoren prüfen ihre Engagements in US-Staatsanleihen genauer, und es gibt Zeichen dafür, dass der Status des US-Dollars als Reservewährung nach und nach geschwächt wird. Es entstehen Alternativen und Diskussionen über eine multipolare Struktur in der internationalen Finanzwelt, was das bestehende Machtgefüge in Frage stellt. Donald Trump wiederum agiert oftmals so, als sei er der alleinige Gestalter der Ereignisse innerhalb und außerhalb der USA, ohne die Komplexität des globalen Finanzsystems vollends zu erfassen. Das erschwert nicht nur die innenpolitische Debatte, sondern auch die internationale Zusammenarbeit, die gerade in einer vernetzten Weltwirtschaft unabdingbar ist.

Eine mögliche Eskalation der Schuldenkrise könnte erhebliche Konsequenzen mit sich bringen. Anleger weltweit könnten in Panik geraten, und es wäre denkbar, dass eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, die sich schnell selbst verstärkt. Die politische Führung steht vor der Herausforderung, verantwortungsbewusst zu handeln und klare, nachhaltige Lösungen zu finden, die den Weg aus der Verschuldungsfalle ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt Amerika unter Trump keinerlei Gefälligkeiten schuldet. Die US-Regierung und insbesondere ihre Führung sind gefordert, die finanzielle Verantwortung ernst zu nehmen und das Vertrauen der globalen Märkte nicht weiter zu verspielen.

Inflation, Schulden und Handelsdefizite sind keine abstrakten Größen, sondern realwirtschaftliche Herausforderungen mit massiven Auswirkungen auf die Lebensstandards der Bevölkerung und das globale Finanzsystem. Der Weg in die Zukunft erfordert eine Abkehr von kurzfristigen politischen Manövern hin zu einer strategischen, klaren Fiskalpolitik und internationaler Kooperation. Nur so kann die USA ihre Rolle als wirtschaftliche Führungsmacht verteidigen, ohne sich selbst und die Weltwirtschaft einem unnötigen Risiko auszusetzen. Die Lektion ist deutlich: Die Welt wird das ökonomische Ungleichgewicht nicht ewig hinnnehmen, wenn es der amerikanischen Politik an Weitblick und Disziplin mangelt.