Die Erforschung ferner Planeten jenseits unseres Sonnensystems ist eines der spannendsten Gebiete der modernen Astronomie. Insbesondere erdähnliche Exoplaneten, die in der habitablen Zone ihres Sterns liegen, ziehen große Aufmerksamkeit auf sich, da sie potenziell Leben beherbergen könnten. Dabei spielt der Zustand der Planetenatmosphäre eine entscheidende Rolle. Eine ganz besondere Unterkategorie von Exoplaneten sind die sogenannten tidally locked Planeten – Planeten, die aufgrund der Gezeitenkräfte immer dieselbe Seite zu ihrem Stern hin gewandt haben. Diese einzigartige Situation bringt nicht nur sehr spezielle klimatische Bedingungen mit sich, sondern beeinflusst auch, wie solche Welten auf äußere Einflüsse, wie etwa Kometeneinschläge, reagieren.

Aktuelle wissenschaftliche Studien beleuchten genau diese Fragestellung und zeigen überraschende Auswirkungen auf. Gebundene Exo-Erden sind hauptsächlich um sogenannte M-Zwergsterne, auch Rote Zwerge genannt, angesiedelt. Diese Sterne sind im Vergleich zur Sonne kleiner und kühler, was bedeutet, dass ihre bewohnbare Zone sehr nah am Stern liegt. Ein Planet, der in diesem Bereich kreist, ist somit meistens durch die Gezeitenreibung synchronisiert – er zeigt dem Stern immer dieselbe Hemisphäre. Auf der Tagseite herrschen intensive Licht- und Wärmeverhältnisse, während die Nachtseite düster und kalt bleibt.

Dieses extreme Temperaturgefälle erzeugt besondere atmosphärische Zirkulationen und macht den Planeten anfällig für einzigartige klimatische Phänomene. Ein Forschungsteam aus Großbritannien hat mithilfe von Computermodellen untersucht, welche Folgen ein Kometeneinschlag auf einem solchen tidally locked Exoplaneten haben könnte. Dabei lag der Fokus vor allem auf einem Kometen etwa der Größe von 2,5 Kilometern, der nahezu senkrecht in die Atmosphäre einer erdähnlichen, gebundenen Exo-Erde eindringt. Als Modellplanet diente TRAPPIST-1e, ein bekannter Exoplanet in einem System mit insgesamt sieben Planeten, der zu den vielversprechendsten Kandidaten für habitables Leben zählt. Im Gegensatz zur Erde, die ihre Rotation in etwa 24 Stunden vollendet, besitzt eine gebundene Exo-Erde wie TRAPPIST-1e in der habitablen Zone eines M-Zwergsterns eine künstliche Kopplung – eine Seite ist permanent dem Stern zugewandt, die andere liegt im Dauerfinsternis.

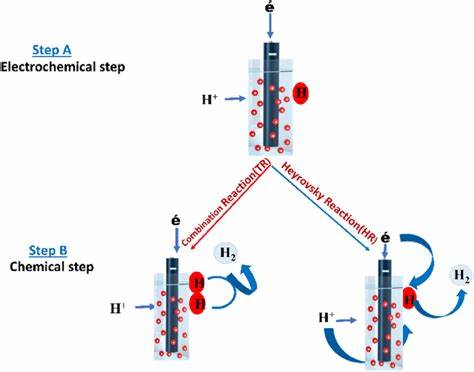

Diese geometrische Besonderheit führt dazu, dass atmosphärische Prozesse und die Verteilung von Impakteffektstoffen sich völlig anders verhalten als bei uns. Die Analyse eines Kometeneinschlags ergab, dass bereits vergleichsweise kleine Kometen das Klima des Planeten maßgeblich beeinflussen können. Der Einschlag führt vor allem dazu, dass große Mengen Wasser in die Atmosphäre eingebracht werden. Die Kometen bestehen meist zu einem großen Teil aus Eis, das während des atmosphärischen Eintritts durch thermische Ablation – also Schmelzen und Verdampfen – freigesetzt wird. Das komplexe Modell veranschaulicht, wie durch den Kombinationseffekt von Geschwindigkeitsverlust durch atmosphärischen Widerstand und dem physikalischen Zerbrechen des Kometen viel Wasser auf einmal, vorwiegend in mittleren Atmosphärenschichten, verteilt wird.

Interessanterweise zeigte sich, dass die Wassermenge in der oberen und mittleren Atmosphäre stark anstieg und für einen Zeitraum von bis zu über 15 Jahren erhöht blieb. Allerdings blieb die Wirkung nahe der Oberfläche auf Grund der hohen atmosphärischen Druckverhältnisse relativ gering. Die Folgen eines solchen Zustands können weitreichend sein, denn Wasser ist ein stark klimawirksames Gas und beeinflusst erheblich das Temperaturprofil und die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Neben der Klimastörung kann ein Kometeneinschlag auch die Sauerstoffbilanz der Atmosphäre verändern. Durch chemische Reaktionen, die durch den Einschlag ausgelöst werden, lassen sich theoretisch zusätzliche Sauerstoffmengen freisetzen, was wiederum für die Entstehung und den Erhalt von Leben wichtig wäre.

Das erhöht die Komplexität der atmosphärischen Dynamik auf solchen Planeten und zeigt, wie unerwartete Ereignisse langfristige Veränderungen hervorrufen können. Zudem weisen gebundene Exoplaneten aufgrund ihrer Nähe zum Stern und der dadurch höheren orbitalen Geschwindigkeiten oft eine gesteigerte Rate an Kometeneinschlägen auf. Dies resultiert aus dem Gravitationsfokus des Sterns, der die Bahn von Kometen so verändert, dass die Wahrscheinlichkeit von Einschlägen ansteigt. Somit sind Kometeneinschläge auf tidally locked Planeten signifikant häufiger als auf der Erde. Dieses Zusammenspiel vermittelt ein Bild von dynamischen, sich ständig wandelnden Systemen im Universum.

Das Verständnis der Folgen solcher Einschläge ist auch für künftige Beobachtungsmissionen von großer Bedeutung. Mit modernen Weltraumteleskopen wie dem James Webb Space Telescope (JWST) oder der geplanten Habitable Worlds Observatory (HWO) könnten Wissenschaftler reale Indikatoren solcher Ereignisse ausfindig machen. Sichtbare Veränderungen in der atmosphärischen Zusammensetzung, insbesondere Wasservorkommen oder veränderte Sauerstoffspiegel, könnten als Signale für vergangene Einschläge interpretiert werden. Die Erforschung zeigt außerdem Unterschiede in den atmosphärischen Reaktionen zwischen gebundenen und nicht gebundenen Planeten auf. Letztere haben komplexere Zirkulationsmuster, da ihre Rotation eine vollständige Umrundung ermöglicht, welcher die atmosphärische Durchmischung und den Wärmeausgleich beschleunigt.

Diese Vergleiche helfen dabei, verschiedene Lebensräume in der Galaxie genauer zu charakterisieren und ihre Bewohnbarkeit besser einzuschätzen. Kometen waren nicht nur im frühen Sonnensystem lebenswichtige Lieferanten von Wasser und organischen Molekülen, sie stellen gleichzeitig potenzielle Bedrohungen dar. Ereignisse wie der Tunguska-Einschlag in Sibirien oder der durch einen Kometen ausgelöste klimatologische Wandel während des Younger Dryas zeigen die doppelte Rolle dieser Himmelskörper. Ebendiese duale Wirkung ist nun auch bei Exoplaneten im Modell sichtbar und spielt eine zentrale Rolle beim Verständnis ihrer Entwicklung. Die klarere Vorstellung von Einschlägen auf gebundene Exo-Erden erweitert den Horizont von Astrobiologie und Planetologie.

Sie unterstützt die Hypothese, dass kosmische Katastrophen evolutionäre Sprünge oder Rückschläge für Leben auf fremden Welten bedeuten können. Gleichzeitig erklären diese Einschläge atmosphärische Anomalien, die Beobachter in fernen Sternsystemen entdecken könnten. Dieser Forschungszweig ist ein Beispiel für die enge Verzahnung von theoretischer Modellierung, Beobachtungen und experimenteller Physik. Nur durch interdisziplinäres Zusammenwirken lässt sich die Vielfalt möglicher Planetenszenarien erschließen. Dabei geht es nicht nur um die Suche nach Leben, sondern auch um ein fundamental besseres Verständnis darüber, wie Planeten und ihre Atmosphären im Kosmos miteinander interagieren.